フランス革命って「自由や平等のための戦い」というイメージが強いけど、実際には暴力がつきものだったのでは? 王様の処刑や市民蜂起、血なまぐさい事件も多かったはず。平和的な改革ではなく、やっぱり暴力革命と呼ぶべきなのか──その実態を教えて!

|

|

|

フランス革命(1789〜1799年)は、確かに暴力的な局面を多く含んでいました。穏やかな話し合いで進む改革というより、武装蜂起や処刑、戦争を伴う激動の10年間だったのは事実です。

ただし、それを単純に「暴力革命」と呼ぶかどうかは、どこに視点を置くかで変わってきます。

はじまりは民衆蜂起

革命の象徴であるバスティーユ牢獄襲撃(1789年)は、市民が武器と火薬を求めて牢獄を襲撃するという、まさに力で道を切り開く行為でした。背景にはパンの値上がりや不公平な税制への長年の不満があり、「このままでは生きていけない」という切迫感が爆発したのです。

その後も各地で農民一揆や都市暴動が相次ぎ、地主の館や徴税所が破壊されることもありました。こうした行動は単なる混乱ではなく、改革を実際に動かすための“押し”となり、議会や政府に変革を迫る原動力となったのです。

権力闘争と流血

革命が進むにつれ、議会内外での権力争いは一層激化しました。1793〜1794年には恐怖政治が敷かれ、ロベスピエールらジャコバン派が反対派を次々と処刑。ギロチンはパリの広場でほぼ毎日稼働し、市民にとって処刑は日常の光景となっていきます。

この時期にはルイ16世とマリー・アントワネットの処刑も行われ、千年以上続いた王政は、きわめて劇的で血なまぐさい幕引きを迎えました。その衝撃はフランス国内だけでなく、全ヨーロッパに波紋を広げ、各国の君主たちに革命の脅威を強く印象づけたのです。

国外との戦争

国内の政治的混乱はそのまま国境の外にも広がっていきました。革命政府が成立すると、旧体制を守ろうとする周辺諸国は革命思想の拡大に強い危機感を抱き、オーストリアやプロイセンを中心とした諸国と革命戦争が勃発します。これは単なる国境紛争ではなく、国家の存続と価値観をかけた「体制間の戦い」でもありました。

最初は革命側が押され気味でしたが、義勇兵の参戦や国民皆兵の体制が整うと、次第に戦況は逆転。戦場はフランドル地方やライン川流域などヨーロッパ各地へと拡大し、兵士だけでなく、補給や占領の影響を受けた民間人にも多くの犠牲が出ました。さらに、この長期戦は経済を圧迫し、国内の物資不足とインフレを深刻化させる要因にもなったのです。

暴力の役割

確かに暴力はフランス革命の原動力の一つでしたが、それは単なる破壊衝動ではありませんでした。貴族や聖職者など既得権益層の抵抗を打ち破るには、当時の政治状況では武力を伴わない変革はほぼ不可能だった、という見方もあります。

たとえばバスティーユ牢獄襲撃や王政廃止のための蜂起は、恐怖や混乱を招く一方で、権力構造を根本から崩す契機にもなりました。もちろん、その暴力が無辜の人々を巻き込み、恐怖政治や粛清という負の側面を生み出したことも事実です。つまり革命期の暴力は、自由を切り開く剣でもあり、同時に社会を傷つける刃でもあったのです。

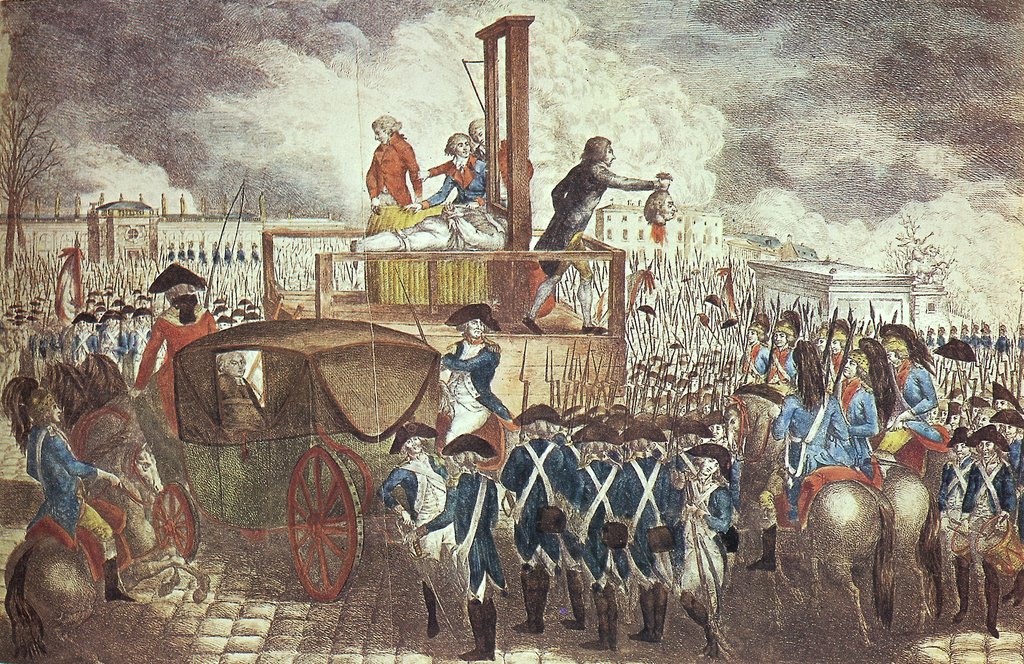

テュイルリー宮殿襲撃/1793年

1793年、テュイルリー宮殿襲撃の様子を描いたジャック・ベルトーの絵画。フランス革命の激しい局面の一つで、王室が宮殿から追放される瞬間が描かれている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

つまり、フランス革命は理想を掲げつつも、暴力を伴わずには進まなかった革命と言えます。平和的な改革では旧体制を揺るがすことはできず、結果として暴力が大きな役割を果たしたのです。

ただ、その暴力が生んだのは恐怖や混乱だけではなく、長期的には民主主義や市民の権利拡大という大きな成果でもありました。理想と現実がせめぎ合う中で、流された血は歴史を大きく動かす引き金となったのです。

|

|

|