フランス革命を学ぶ中で、「税金の不平等」が原因のひとつになったと聞きました。でも、具体的にどんな仕組みで、誰がどれだけ税を負担していたのでしょうか?身分によって本当に差があったのか、もしそうならなぜそんな制度が続いていたのか、背景まで含めて詳しく知りたいです。

|

|

|

18世紀末のフランスでは、身分による税負担の格差があまりにも大きく、それが革命前夜の社会不満を大きく膨らませていきました。特に平民──つまり第三身分と呼ばれる人々──にとっては、働いても働いても税で取られる状況に、やるせなさと怒りが募る一方だったんです。

重すぎた平民への税負担

当時のフランス社会は、第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、第三身分(平民)の三つに分かれていました。ところが、実際に国の財政を支えていたのは圧倒的多数を占める第三身分だけ。彼らは人頭税(カピタシオン)、十分の一税(タイユ)、塩税(ガーブル)など、さまざまな税を課せられ、その額もどんどん増えていきました。

一方、聖職者と貴族はそれぞれ免税や軽減措置を受け、ほとんど税を払わずに済んでいたんです。つまり、権力も財産も持っている人たちはほぼノーダメージで、庶民ばかりが国家のツケを払っていたというわけです。

その不満が頂点に達したとき、第三身分の人々はついに「声を上げる」ことを決意します。

三身分

税負担を初めとする不平等な社会構造を風刺した絵画。快適に座る貴族と聖職者(第一身分と第二身分)と、その下で労働を背負う第三身分が描かれている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

なぜこんな不平等が続いていたのか

不平等な税制がなぜ長く続いてしまったのか。その背景には、封建社会の価値観と特権の文化がありました。貴族や聖職者は「国家の支配層」として特別な立場にあり、税を払わない代わりに「祈る」「守る」といった象徴的な役割を果たしているとされていたんです。

でも実際には、彼らの多くが大地主として贅沢に暮らし、庶民から年貢や地代を取り立てて生活していました。しかも政治にも深く関わり、税制の改革には強く反対。自分たちの特権を守るために、あらゆる手段を使って抵抗したんですね。

改革を試みようとした国王ルイ16世でさえ、彼らの壁を前に思うように動けず、結果的に社会のゆがみは放置されたままになってしまったのです。

不満が噴き出した「三部会」

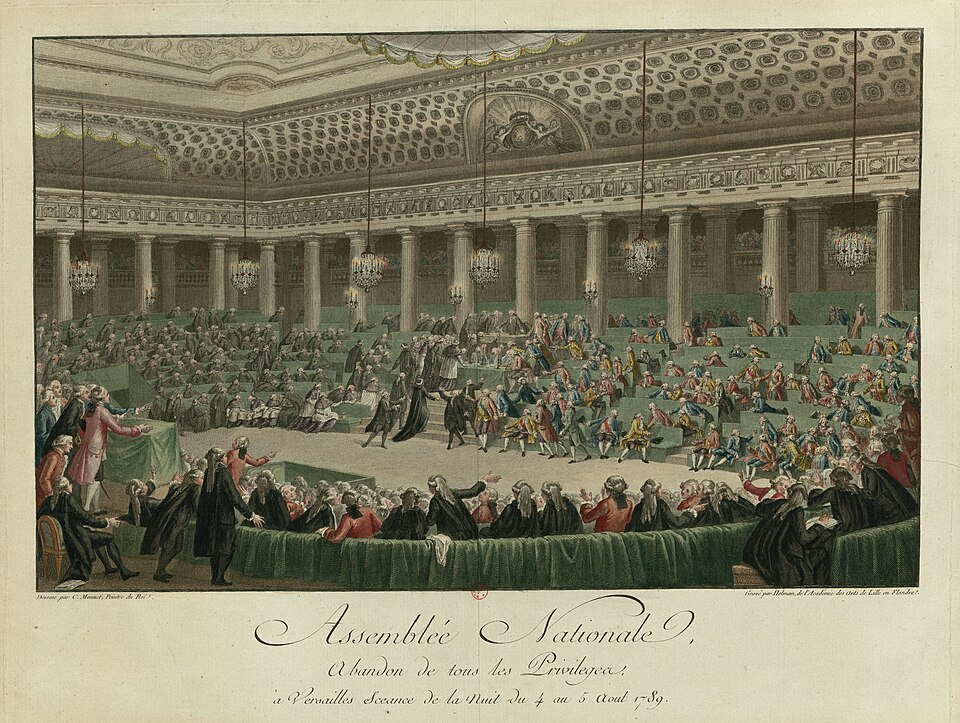

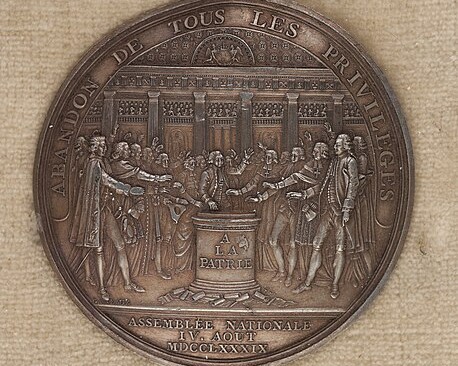

こうした不満が爆発したのが、1789年の三部会の招集でした。国の財政危機を打開するため、175年ぶりに開かれたこの会議では、三つの身分の代表が一堂に集まりました。でも、投票は身分ごとに1票ずつという仕組みで、第三身分の意見はほぼ通らない状態。数で圧倒的に多いのに、発言権はたったの1票──これにはさすがに第三身分も黙っていられません。

結果、彼らは独自に国民議会を立ち上げ、「私たちが本当の国の代表だ」と宣言。この出来事が、後のバスティーユ襲撃や人権宣言の採択など、フランス革命の大きな流れを生み出していくことになります。

このようにして、税の不平等という「暮らしに直結する問題」が、国全体を変えるうねりを生んだんですね。

18世紀末のフランスでは、見た目には立派な王国であっても、実際には多くの人が日々の生活に苦しんでいました。その背景には、少数の特権階級に都合のいい不平等な税制度がありました。

第三身分の人々が声を上げ、身分制度のあり方を問い直したことは、単なる反抗ではなく、「暮らしを変えたい」という切実な願いが形になった瞬間だったとも言えます。

そんな民衆の力が、やがて社会全体のルールを変え、近代国家へと歩み出す大きなきっかけになったのです。

|

|

|