ルイ15世はフランス革命が起こる15年前に亡くなっていますが、彼の名前はよく「革命の遠因」として挙げられます。革命を起こしたのはルイ16世の時代なのに、なぜルイ15世にも責任があるように言われるのでしょうか? 彼の治世の何が、そんなにも後の時代に影響を与えたのか、詳しく教えてください。

|

|

|

ルイ15世の時代は一見すると、戦争も勝ったり負けたりでそこそこ、宮廷も華やかでフランス文化が花開いた時代――そんなイメージがあるかもしれません。でも実はこの時代、フランス社会の土台がじわじわと崩れていく、そんな静かな崩壊の時代だったんです。つまり、ルイ15世はフランス革命という大爆発を生んだ「導火線」を敷いた人物、とも言えるんですね。

財政悪化を放置し、ツケを次代に残した

ルイ15世の治世(1715〜1774年)は、王権の威厳を保ちつつも、実は国家財政がボロボロに崩れていった時代です。とくにオーストリア継承戦争(1740〜48年)や七年戦争(1756〜63年)といった大規模な戦争を重ねたことで、膨大な戦費と借金が国の首を絞めていきました。

にもかかわらず、宮廷の浪費は相変わらず。ルイ15世の愛妾として知られるポンパドゥール夫人やデュ・バリー夫人との贅沢な生活が続き、庶民からは「王は何をやってるんだ」という不満の声が広がっていきます。

そしてこの財政危機は、息子であるルイ16世の時代に爆発することになるのです。

絶対王政の限界が露呈した

ルイ15世は祖父ルイ14世から絶対王政を受け継ぎましたが、その「王がすべてを決める」仕組みが、もはやうまく機能しなくなっていたのがこの時代の特徴です。王の命令に対し、法律の整合性を審査する高等法院(パルルマン)がしばしば反発し、王権と司法の対立が激化しました。

さらに民衆の間では、啓蒙思想――自由、平等、合理性などを重んじる新しい考え方が広がり始めていて、「そもそも王が偉いって誰が決めたの?」という問いが市民の間に芽生え始めていたんです。

こうした「絶対王政の形骸化」と「新しい価値観の台頭」が、王政そのものへの信頼を徐々に失わせていく結果となりました。

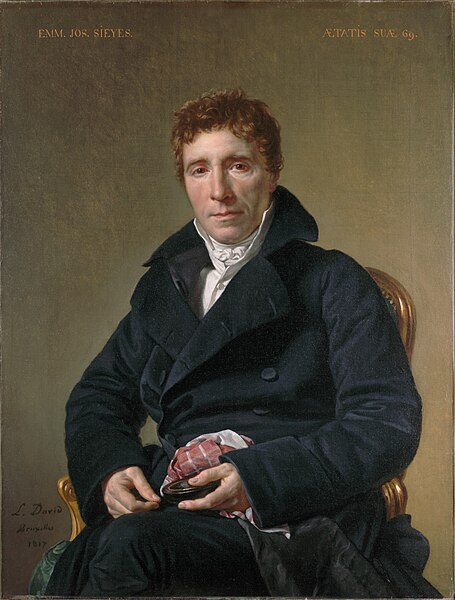

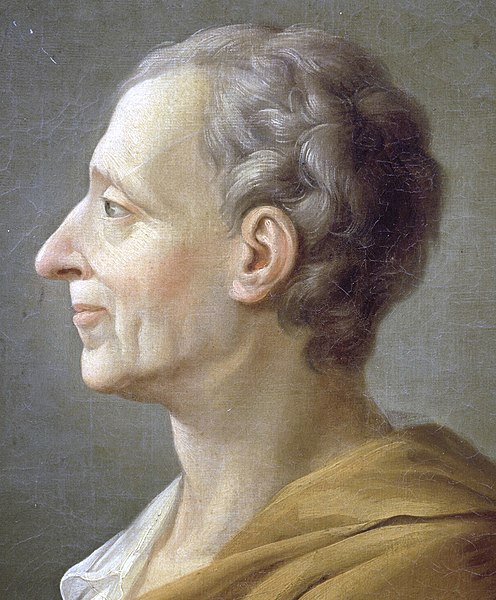

ルイ15世(1710–1774)

ジャン=マルシャル・フレドゥーによる肖像画。ルイ15世の治世はフランス革命への道を築く財政危機に繋がり、その豪華な生活と政治的決断が後の混乱を招いた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

「革命前夜」の空気を作り出した

ルイ15世の治世の終盤には、すでに革命の芽がしっかりと地中に育ち始めていました。財政破綻、政治への不信感、啓蒙思想の普及――この三つが重なったことで、民衆の不満が広がり、社会の空気がピリピリと張り詰めていったんです。

興味深いのは、ルイ15世自身が「私のあとは洪水だ(Après moi, le déluge)」と語ったとされること。これは「自分が死んだ後はどうなっても知らない」という無責任な態度を表すと同時に、来たるべき大混乱をうすうす予感していたという見方もできるんです。

その言葉通り、彼の死から15年後、フランスは本当に「洪水」のような大変動――つまり革命を迎えることになりました。

このようにルイ15世は、革命を起こした人物ではありませんが、革命を「避けられない未来」に変えた張本人とも言える存在です。

財政の崩壊、政治の機能不全、そして人々の意識の変化──すべてが彼の時代に積み重なり、次の時代に巨大なツケを残すことになったのです。

フランス革命を理解するうえで、ルイ15世の時代を振り返ることは欠かせない視点なんですよ。

|

|

|