フランス革命の標語として「街灯に吊るせ(À la lanterne !)」という物騒な言葉があったと聞いたのですが、これは一体どういう意味なんでしょうか?

当時の人々が何を訴えようとしていたのか、そして実際に街灯で何が起こっていたのか──単なる暴力ではなく、その背景にあった社会の怒りや不満、思想的な意味合いも含めて教えてほしいです。

|

|

|

「街灯に吊るせ(À la lanterne !)」という言葉は、フランス革命初期にパリの街角で響きわたった、市民の怒りの叫びでした。

一見するとただの暴力的なスローガンに見えるかもしれませんが、実はこの言葉には、それまで声を持てなかった民衆が、自らの手で不平等や腐敗に立ち向かおうとした、強いメッセージが込められていたんです。

街灯が「即席の絞首台」となった激動の街

1789年、バスティーユ牢獄襲撃をきっかけに革命の熱は一気に高まりましたが、当時のパリは食料不足と物価高騰で人々の暮らしが本当に苦しかったんです。そんな中で、政治家や商人の中には、食糧の買い占めや情報操作で自分たちだけ得をしていると疑われる人物もいました。

そうした「民衆を裏切った」とされる者たちに向けて叫ばれたのが、「街灯に吊るせ!」という言葉でした。当時の街灯(ランタン)は街角に設置された鉄製の柱で、ロープをかければ即席の処刑台になる構造でした。

つまりこの標語は、「裏切り者はもう法で裁かれるのを待つまでもない、今ここで吊るしてやる」という、即時の民衆裁きを意味していたのです。

言葉に込められたのは「支配層への断固たる拒絶」

この言葉が広まった背景には、長年積もり積もった庶民の怒りがあります。税金は重く、物価は高く、それなのに政治は自分たちの声をまったく聞いてくれない。議会すら一部の特権階級で独占され、決して庶民が主役になることはなかったんです。

「街灯に吊るせ!」という言葉は、そうした不平等に対して、民衆が自らの手で裁きを下すぞ、という決意表明でもありました。もちろん、これは感情の爆発からくる過激な行動でもありますが、それだけ深い絶望と怒りが背景にあったとも言えるでしょう。

とくに1789年7月14日以降、革命の混乱の中で数人の役人や商人がこの標語のもとに吊るされ、その代表的な事件が、パリ市長ジャック・ド・フレセルの処刑です。

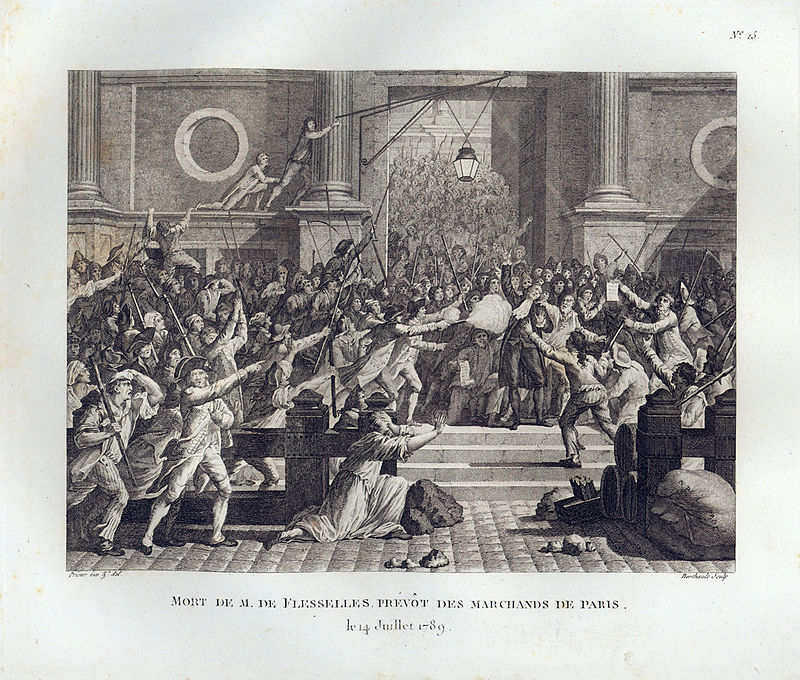

フレセル処刑事件が象徴した、民衆の「革命の決意」

ジャック・ド・フレセルは当時のパリ市長で、バスティーユ襲撃当日、革命派の民衆に対して弾薬の提供を拒否したり、情報を曖昧にしたりしたことで、「王党派のスパイでは?」と疑われます。

そしてその日のうちに市庁舎前で暴徒に捕まり、街灯に吊るされるという即決の処刑が実行されました。

『パリ市長の処刑』(Pierre-Gabriel Berthault画)

1789年、フランス革命の初期、パリ市長ジャック・ド・フレセルが暴徒によって処刑された様子。彼の死体は市庁舎前の街灯に吊るし首にされ展示された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

この事件は、民衆がもはや国王や市の権威を頼らず、自分たちの判断で行動するという革命の覚悟を象徴する出来事でした。

一方で、こうした行動が後に恐怖政治へとつながる、暴力の連鎖の一端でもあったことは否定できません。

「街灯に吊るせ」という言葉は、暴力そのものを称えるものではなく、声を上げる手段すら奪われていた民衆が、自分たちの存在を社会に突きつけた叫びでもありました。

たしかに過激な行動も含まれていましたが、それは抑えつけられた怒りと、何かを変えなければという必死の思いの表れだったのです。

この言葉を通して見えてくるのは、フランス革命が「ただの反乱」ではなく、社会のあり方を根本から問い直す、民衆の決起だったということです。

|

|

|