フランス革命の「人権宣言」って、すごく理想に満ちた内容で、自由とか平等っていう考え方の原点になっていると思うんですけど、実際に当時のフランス社会でそれがちゃんと実現されていたのか気になります。すべての人に平等が保障されていたのか? 女性や貧しい人にも同じように権利が与えられていたのか? 革命の理想と現実のギャップについて教えてください。

|

|

|

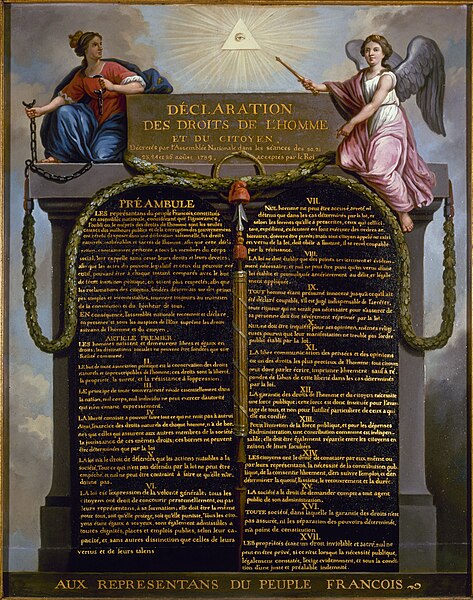

「人間と市民の権利の宣言」は、1789年に採択された革命の象徴であり、自由・平等・人民主権といった近代社会の原則を明確に打ち出した画期的な文書でした。でも、実はこの宣言が言う「人間」や「市民」が当時のすべての人を指していたわけではないんです。

その理想がどれくらい実現されていたのか、そしてどんな限界があったのか──歴史のリアルを見ていきましょう。

一部の「市民」だけの自由と平等だった

人権宣言はたしかに「人は自由で平等な権利を持って生まれる」とうたい、フランス革命の象徴ともいえる理想を掲げました。でもその美しい言葉が、そのまま当時のすべての人々の現実に反映されたわけではなかったんです。実際に恩恵を受けられたのは都市の中産階級(ブルジョワ)や、政治的発言力を持つ男性が中心で、社会の大多数を占めていた農民や労働者には届きませんでした。

「能動市民」と「受動市民」の区別

1789年の憲法では、国民を「能動市民(投票権あり)」と「受動市民(投票権なし)」に分けていました。基準は納税額で、一定以上の財産を持つ人だけが能動市民とされ、選挙に参加できたんです。逆に財産のない貧しい人々や農民、都市労働者は受動市民に分類され、政治に関与する権利を持てませんでした。

理想と現実のギャップ

つまり、表向きは「法の前の平等」をうたいながらも、実際には経済力に基づく大きな格差が残り続けていたわけです。女性や奴隷も人権の対象から外されており、人権宣言の理想がすぐにすべての人に適用されたわけではありませんでした。

それでも、この宣言が与えたインパクトは絶大で、のちに普遍的人権の基盤となり、世界各地の憲法や人権思想に大きな影響を与えていきました。理想と現実に大きな隔たりはあったものの、その「最初の一歩」として歴史的に大きな意味を持っていたんですね。

人権と市民の権利の宣言/1789年

フランス革命の中心的な成果であるこの文書は、人間の普遍的な権利を宣言し、近代民主主義の基礎を形成、法体系の発展に大きな影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

女性は「市民」に含まれていなかった

フランス革命が掲げた「自由・平等」の理念は、当時としてはとても先進的でした。でも、その理想はすべての人に平等に開かれていたわけではなかったんです。最も大きな限界のひとつが女性の排除でした。人権宣言に出てくる「人間」や「市民」という言葉は、実際には男性だけを対象にしていたのです。だから女性には投票権も、公職に就く権利も一切認められませんでした。

オランプ・ド・グージュの登場

この不平等に真正面から異議を唱えたのが、女性思想家のオランプ・ド・グージュです。彼女は1791年に『女性および女性市民の権利宣言』を発表し、「女性も人間であり市民である以上、当然同じ権利を持つべきだ」と訴えました。これは当時としては画期的な挑戦で、後の女性解放運動にとって象徴的な出来事となります。

理想と現実の乖離

しかし、革命期のフランス社会はその声を受け入れる余裕を持っていませんでした。むしろ彼女の主張は危険思想とされ、1793年には反革命的活動の罪で処刑されてしまいます。つまり、革命が掲げた「自由」と「平等」はあくまで男性中心の理想にすぎず、女性の存在は制度の外に置かれ続けたのです。

この出来事は、「自由とは誰の自由か」「市民とは誰を指すのか」という根本的な問いを投げかけました。答えは当時まだ限られた人々だけのもので、真に普遍的な人権へとつながっていくのは、さらに長い時間を必要とすることになったのです。

オランプ・ド・グージュの肖像

人権宣言の限界を指摘し、女性の権利を訴えたフランス革命期の女性権利擁護者。恐怖政治下で反革命的とみなされ処刑された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

恐怖政治と「自由」の逆説

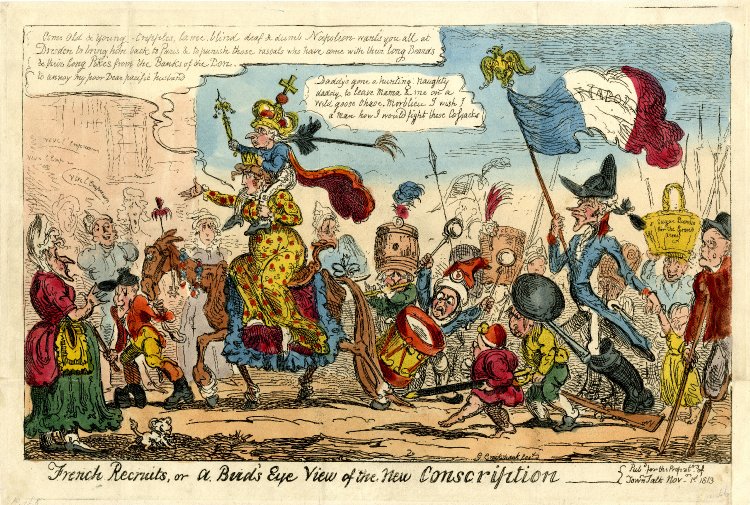

フランス革命が掲げた「自由」や「人民主権」という理想は、人々を熱狂させ、大きな変革を生みました。ところが、その理想は革命が進むにつれて思いもよらぬ形にねじれていくことになります。1793年、ロベスピエール率いるジャコバン派が権力を握ると、彼らは「革命を守るため」という名目で徹底的な恐怖政治を始めたのです。

粛清の嵐

この時期、少しでも反革命の疑いを持たれた人々は次々と裁判にかけられ、ギロチンに送られました。王妃マリー=アントワネットやジロンド派の政治家たちだけでなく、市民や思想家までもが「革命の敵」とされ、命を奪われたのです。その数は数万人規模にのぼり、パリや地方の街々に粛清の嵐が吹き荒れました。

自由の後退

皮肉なことに、この時期には言論の自由や思想の自由はほとんど消え去ってしまいました。ロベスピエールらに逆らう者は即座に「自由の敵」と決めつけられ、反論する余地すらなく命を奪われたのです。つまり、もともとは自由を守るための革命だったはずが、いつの間にか自由を奪う体制へと変わってしまった、という逆説が生まれたわけです。

この恐怖政治の時代は、革命が抱える理想と現実の矛盾を最もわかりやすく示す出来事でした。人々が求めた「自由」は、一歩間違えば「抑圧」と紙一重であることを、まざまざと歴史に刻んだのです。

このように、人権宣言は確かに歴史的な一歩だったけれど、その実現は限定的で、矛盾や限界も多く抱えていました。

女性や貧しい人々、異なる意見を持つ人々は、依然として「平等」や「自由」の外に置かれたままだったのです。

それでもこの宣言が後世に与えた影響は大きく、誰もが人間として尊重される社会の礎として、近代世界のスタート地点となりました。

理想と現実の間に揺れ動いたこの歴史こそが、今の私たちに問いかけているのかもしれません──「あなたにとって“自由”とは何か?」と。

|

|

|