バスティーユ牢獄って、フランス革命の象徴みたいに語られるけれど、実際にはどんな場所で、革命の中でどういう意味を持っていたんでしょうか?ただの監獄が、どうしてあれほどの大事件の舞台になったのか──その歴史的背景や、民衆がなぜあそこに集まったのか、できれば当時の空気感まで含めて、教えてもらえませんか?

|

|

|

バスティーユ牢獄が果たした最大の役割は、実際の軍事的・政治的価値というよりも、人々の怒りや不満の「象徴」となったことにあります。中世からパリ東部にそびえていたこの要塞は、もともとは王都を守るために建てられたもの。でも時代が下ると、国王にとって都合の悪い人物──政治犯や言論人たちを収容する監獄として使われるようになり、次第に「権力による抑圧の象徴」として市民に恐れられる存在になっていきました。

民衆の不満が向かった「象徴的な標的」

1789年7月14日。パリの民衆がバスティーユ牢獄に殺到したのは、単に囚人を解放したかったからではなく、もっと深い理由がありました。前年から続く食糧危機、王政の財政破綻、三部会の開催とその混乱、そして国王ルイ16世の優柔不断な対応……そんな中で、市民たちの間に「自分たちの声が踏みにじられている」という不満が溜まりに溜まっていたんです。

しかも、そのころルイ16世は軍をパリ周辺に集結させていて、「武力で議会を解散させるのでは?」という恐れが広がっていました。民衆が求めたのは、銃や火薬、そして自らの存在を示す「行動による抗議」でした。その矛先として選ばれたのが、権力の象徴・バスティーユだったんです。

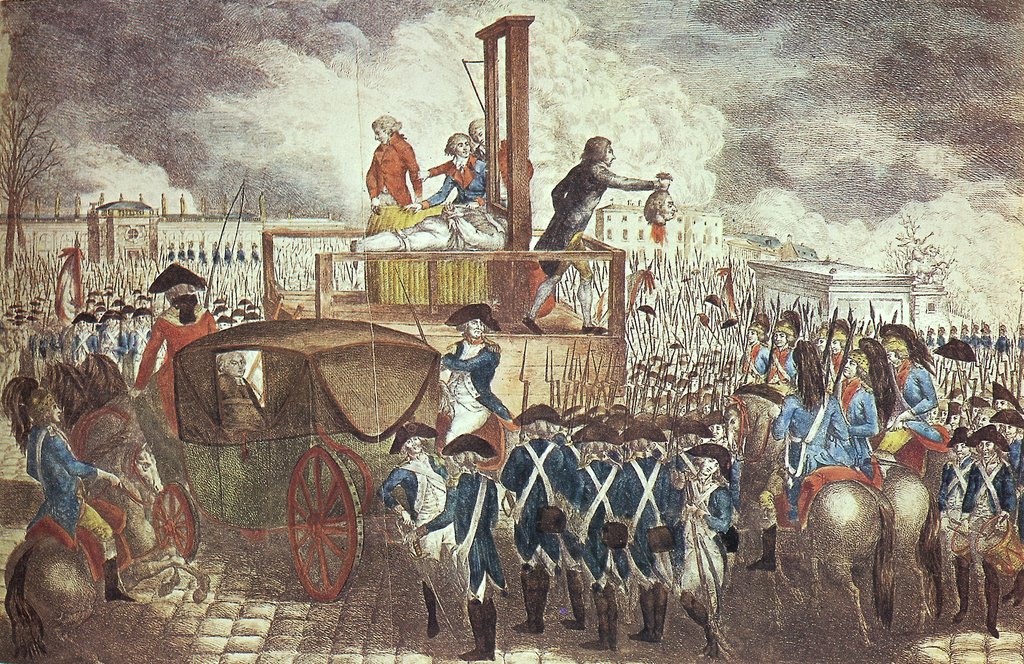

バスティーユ襲撃/ジャン=ピエール・ウエル作

フランス革命の号砲となったバスティーユ牢獄襲撃事件を描いた絵画。中央には牢獄司令官を務めたド・ローネーが連行される姿が描かれている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

実際の戦略価値より、心理的インパクトが大きかった

このときのバスティーユには、実はわずか7人の囚人しかいませんでした。しかもその中に政治犯はほぼおらず、牢獄としての実用性はほとんど失われていたんです。それでも民衆がここを攻めたのは、「この場所を倒した」という事実自体に意味があったから。

要塞は半日ほどの激しい戦いの末、守備隊が降伏。指揮官であったド・ローネーはその後、怒れる群衆によって殺害され、首を槍に刺されて市内を引き回されました。この光景は、暴力的ではあるけれど、当時の人々にとっては圧政への反撃という強いメッセージとして受け止められました。

この事件を受けて国王ルイ16世はようやく民衆の怒りの深さを知り、軍の撤退を命じることになります。そして、パリ市民は自衛のために「国民衛兵」を組織し、地方でも同様の動きが広まっていくんです。

「革命の始まり」を象徴する記憶装置へ

バスティーユ襲撃のあと、この出来事はすぐに「革命のはじまり」としてフランス全土に語り継がれていきました。毎年7月14日にはこの出来事を祝う「建国記念日(革命記念日)」が定められ、現在もフランスでは国を挙げてこの日を祝っています。

また、牢獄は事件の後すぐに解体され、石材は記念品として国内外に配布されました。さらに当時の芸術家や新聞はこの事件を盛んに取り上げ、バスティーユは「民衆の力が体制を動かした場所」として視覚的にも歴史的にも記憶に残るシンボルとなっていきます。

襲撃の当日、多くの市民はまさかこの行動が国の体制を変える最初の一歩になるとは思っていなかったかもしれません。それでも、彼らの行動が「王に対して民が立ち上がった」という前例をつくり、それがその後の激動を引き寄せる原動力となったのです。

バスティーユ牢獄は、フランス革命そのものを象徴する存在でした。実際の軍事的な価値は小さくても、「ここを倒した」という事実が民衆にとって大きな意味を持っていたんです。

この襲撃をきっかけに革命の波は一気に広がり、やがて王政そのものを崩す動きへとつながっていきました。フランスの民衆が「声を上げれば変えられる」と感じたその瞬間──それが、バスティーユ襲撃の最も大きな意義だったのかもしれません。

|

|

|