フランス革命の後に「ロマン主義」という文化運動が広がっていったそうですが、どうしてそれが革命の“反動”として生まれたんでしょうか?革命は理性や平等を大事にしたはずなのに、それと正反対の「感情」「神秘」「自然」といった価値観がもてはやされるようになった背景が知りたいです。芸術や文学の世界で何が起きたのか、そしてそれが人々の心にどんな変化をもたらしたのか、詳しく教えてください。

|

|

|

ロマン主義の登場は、まさにフランス革命という巨大な歴史のうねりの“後遺症”とも言える現象です。革命は「理性」「科学」「制度」など、人間の頭脳による世界の再構築を目指しましたが、その激しさや混乱の中で人々は逆に「感情」や「自然」、そして「個人の内面」に目を向けるようになったんです。

だからこそロマン主義は、革命に対する反発であると同時に、その副産物としても生まれてきたんですね。

理性一辺倒の社会への疲れと疑問

フランス革命では、啓蒙思想に基づいて「人間の理性」に絶対的な信頼が置かれました。制度改革、法の整備、言論の自由、宗教の見直し──すべてが合理性に従って進められたのです。

ところが、革命はやがて恐怖政治へと転じ、ロベスピエールらが「理性の名のもとに」多くの人々を処刑。理性を信じていたはずの社会が、暴力と混乱に支配されてしまいます。

その結果、人々の間には「本当に理性だけでいいのか?」「人間にはもっと複雑な心の動きがあるのでは?」という思いが広がり、理性だけでは救えない人間の深層に目を向ける動きが起こります。これがロマン主義の原点です。

ロマン主義が目指した新しい世界

ロマン主義の特徴は、感情・個人・自然・神秘への強い関心です。人間の中にある孤独、悲しみ、憧れ、夢──そういった「説明できないもの」にこそ真実があると考えるようになります。

文学や芸術の世界では、ヒーローではない悩める個人や、制御不能な自然の圧倒的な存在感が描かれるようになり、そこには革命では満たされなかった心の穴が埋められていきました。

フランスだけでなく、ドイツやイギリスにもこの動きは波及し、バイロンやシラー、ゲーテ、そしてベートーヴェンらがその潮流の中で活躍していきます。

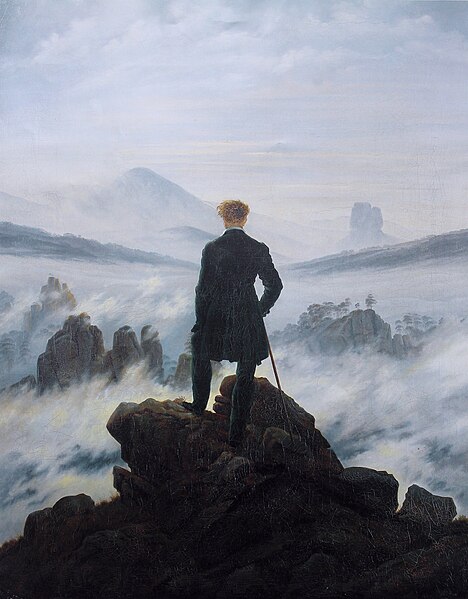

『霧の上の放浪者』/カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ作、1818年

ロマン主義の典型的な例であり、ロマン主義の核となるテーマ「自然の壮大さ、人間の内面性、神秘への憧れ」を巧みに表現している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命では描けなかった「人間らしさ」

ロマン主義は、ある意味で人間をもっと人間らしく描こうとする運動でした。革命が理性によって社会の仕組みを作り変えようとしたのに対し、ロマン主義は「心の声」や「自然との一体感」を通じて、もっと柔らかく、もっと深く人間の本質に迫ろうとしたのです。

また、ロマン主義の芸術は「国家」や「体制」よりも、「個人」や「孤独」といったテーマを大事にします。そこには、革命の中で見失われがちだった個人の尊厳への再注目があったとも言えるでしょう。

つまりロマン主義は、フランス革命が掲げた理想を否定するのではなく、それを別のかたちで補完しようとした精神の流れでもあったのです。

このようにロマン主義は、フランス革命という歴史の激動が生んだ心の揺り戻しから生まれた文化的な潮流でした。

人間とは何か、社会とはどうあるべきか──理性だけでは答えきれなかった問いに対して、感情や自然、内面の力を通じて応えようとしたのがロマン主義です。

それは今もなお、芸術や文学の中で私たちに問いかけ続けているテーマでもあります。

|

|

|