フランス革命って政治や歴史の話が多いけど、実際にその時代を生きていた普通の人たちの暮らしってどう変わったのかな? 貴族や聖職者だけじゃなくて、農民や職人、町の商人たちの生活や仕事、食べ物や服装まで、革命の前と後でどんな違いがあったのか知りたいです。制度や法律の話だけじゃなく、日常の中で感じられた変化も教えてください。

|

|

|

フランス革命(1789〜1799年)は、政治の形だけでなく、人々の日常生活をも大きく塗り替えました。特に農民や都市の労働者、商人にとっては、身分制度の崩壊と新しい法制度の導入が直接的な変化をもたらしました。

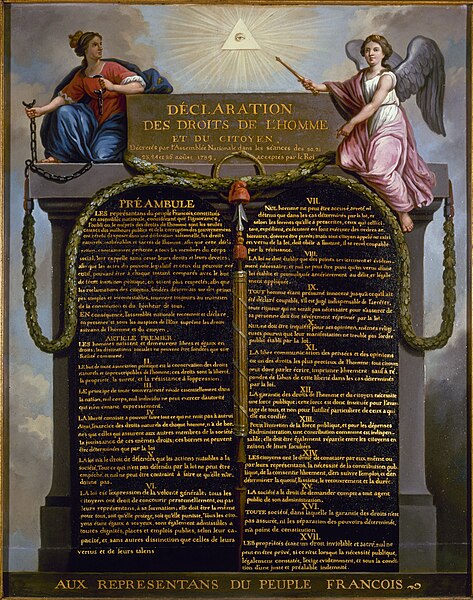

身分制度の廃止と生活の自由化

革命前のフランスでは、第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)が特権を持ち、第三身分(平民)は重い税や労役を負っていました。1789年の封建的特権の廃止により、農民は地代や年貢から解放され、自分の土地を所有する機会を得ます。都市の職人や商人も、ギルドの規制が撤廃され、自由に商売を営めるようになりました。これにより、身分に縛られない経済活動が可能になったのです。

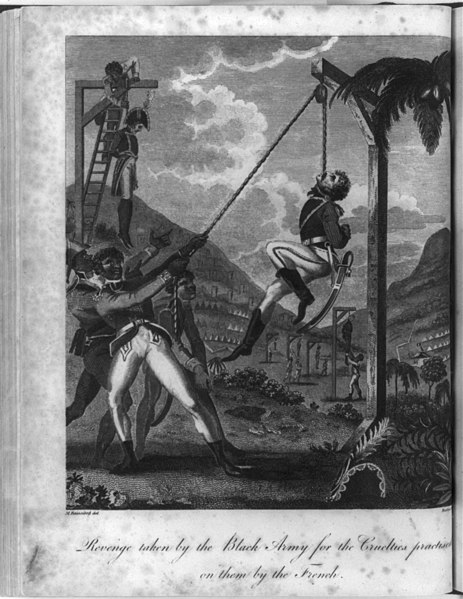

三身分

フランス革命前の特権身分と第三身分(平民)の社会的格差を象徴的に描いた絵画。「三身分」では、快適に座る貴族と聖職者(第一身分と第二身分)と、その下で労働を背負う第三身分が描かれている。特権階級による圧迫と不平等な社会構造を批判し、革命の理念と動機を視覚的に表現している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

生活環境と物価の変動

一方で、革命期は戦争や政情不安によって物価が高騰し、特にパンなどの主食が不足する事態も多発しました。貨幣の価値が不安定になり、農村でも都市でも生活は一時的に苦しくなります。ただし、徴兵制によって農民や労働者が軍に参加することで給料や社会的地位を得る機会も生まれました。

また、公共施設や教育制度の整備が進み、読み書きのできる層が徐々に増えていきます。これらは長期的には生活向上の土台となりました。

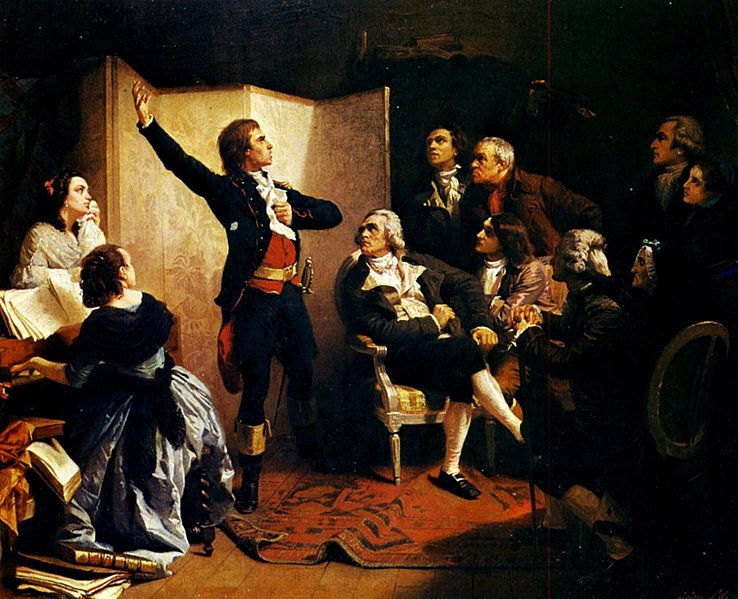

文化や日常習慣の変化

服装やマナーも、革命前の豪華な貴族風から、より質素で機能的な市民スタイルが好まれるようになりました。カレンダーも共和暦が導入され、祝日や休日のあり方が変わります。宗教行事の影響が弱まり、代わりに国家や市民を祝う行事が増えていきました。

こうした日常の変化は、単に流行の問題ではなく、「自分たちは平等な市民である」という新しい意識を育てる役割を果たしました。

こうして見ると、フランス革命は社会制度の変化を通じて人々の暮らしの形や価値観を根本から変えたことがわかります。苦しい時期もあったけれど、その先には市民としての自由や平等が広がっていったのです。

|

|

|