「三部会」と「国民議会」って、どっちもフランス革命のときに出てくる名前だけど、実際にはどう違うんでしょうか? 両方とも議会みたいなものなら、なぜ名前が変わったのか気になります。特に、「テニスコートの誓い」が国民議会と関係しているって聞いたけど、それがどういう意味を持っていたのかも教えてください!

|

|

|

「三部会」と「国民議会」は、どちらも18世紀末のフランスで開かれた政治的な集まりですが、その意味や役割は大きく異なります。三部会は旧体制の象徴ともいえる制度だったのに対して、国民議会は新しい政治のスタート地点となる存在でした。

この2つの違いを知ることは、フランス革命の本質──つまり、誰が国の主人公なのかという問いに深く関わってきます。

| 三部会 | 国民議会 | |

|---|---|---|

| 設立時期 | 1302年 | 1789年 |

| 構成 | 聖職者、貴族、平民 | 主に平民から成る議員 |

| 代表性 | 各身分が独立して意見を提出 | 身分の区別なく全国民を代表 |

| 目的 | 王権の補佐として税制などを審議 | フランス革命を進めるための改革議論 |

| 影響力 | 制限的、主に王の顧問的役割 | 革命的、立憲制度の導入へ影響大 |

旧体制の枠内にあった三部会

「三部会」とは、フランスの伝統的な身分制度に基づいて、聖職者(第一身分)、貴族(第二身分)、平民(第三身分)の代表が集まる会議のことです。もともとは国王が助言を求めるために招集する場で、1789年の再招集は実に175年ぶりのことでした。

でも、この制度には大きな問題がありました。三部会では各身分が1票ずつを持ち、人口の9割を占める第三身分の声が、いつも第一・第二身分の連携によって押さえつけられてしまっていたんです。これに怒った第三身分の代表たちは、ついに新たな行動に出ることになります。

国民こそが主役──国民議会の誕生

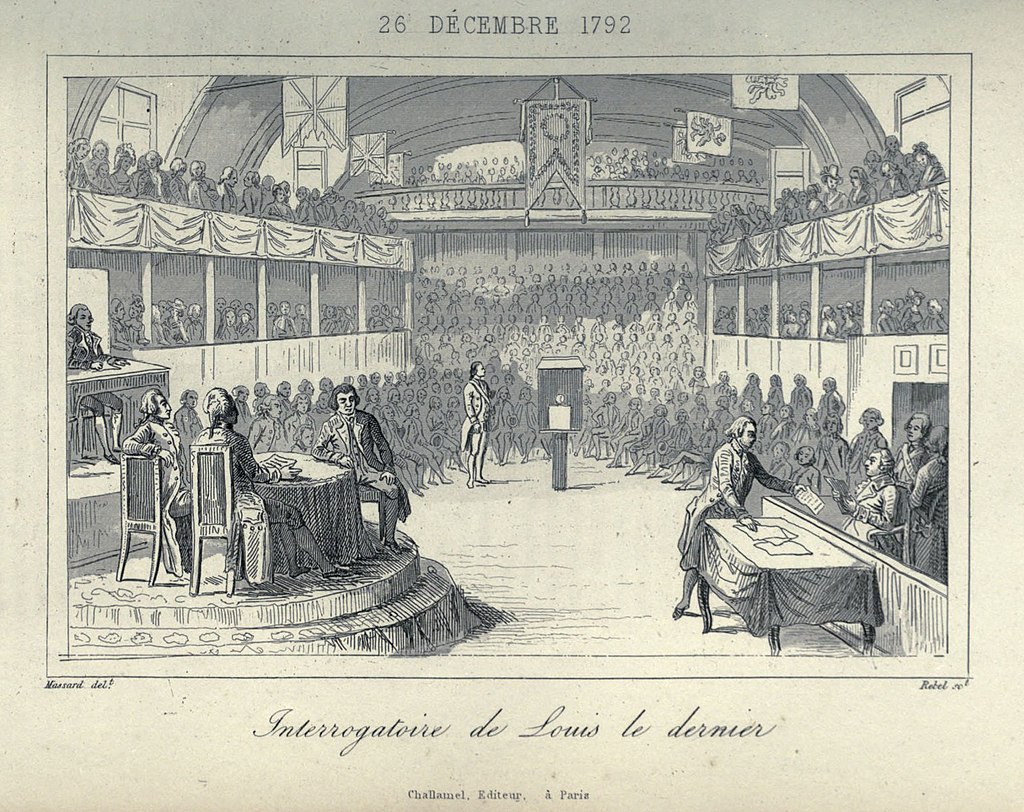

1789年6月、第三身分の代表たちは「自分たちこそがフランス国民を代表している」と宣言し、国民議会を名乗って三部会から事実上の離脱を果たします。これがテニスコートの誓いへとつながっていくんですね。

三部会の会場を締め出された彼らは、近くのテニスコートに集まり、「憲法が制定されるまでは解散しない」と誓いました。この瞬間から、フランスの政治は国王中心の会議から、国民による代表制へと大きく舵を切り始めたのです。

テニスコートの誓い/アウグスト・クーダー作

1789年6月20日にテニスコートで行われた誓いの場面を描いた絵画。この作品は国民議会のメンバーが集まり、フランスに憲法を制定するまで解散しないと誓った歴史的瞬間を表現しており、フランス革命の象徴的なシーンとされる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

違いは「誰が声を持つか」という根本の考え方

三部会と国民議会の最大の違いは、「発言権を持つのは身分か、国民か」という点にあります。三部会は貴族や聖職者といった特権階級が制度的に守られた仕組みで、平民の声は軽んじられていました。

一方、国民議会は「すべての市民が平等に政治に参加する権利を持つべきだ」という、新しい考えに基づいて作られました。これはフランス革命の核心そのものであり、まさに旧体制から新体制への歴史的な転換点となったんです。

この思想は後の人権宣言や憲法制定、さらには共和制への道へとつながっていき、フランスだけでなく世界中に大きな影響を与えていくことになります。

|

|

|