フランス革命は「自由・平等・博愛」を掲げ、特権階級の権利を廃止したと聞きますが、実際にその後のフランスでは貧富の差が解消されたのでしょうか? 革命によって身分制度や封建的な義務がなくなったとしても、お金や土地を持っている人とそうでない人との格差はどうなったのか気になります。社会の上下関係がどれくらい変わったのか、具体的に教えてください。

|

|

|

フランス革命は確かに「身分による不平等」を崩すことには成功しました。でも「貧富の差」という、経済的な格差の解消については、一部では改善が見られたものの、完全に解決されたわけではありません。むしろ、新しい社会構造の中で別の形の格差が生まれたとも言えるんです。

特権の廃止で身分的不平等は是正された

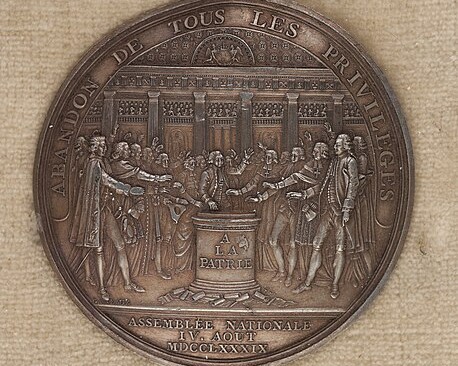

1789年8月、国民議会によって特権階級の免税特権が正式に廃止されました。これにより、それまで税を免除されていた聖職者や貴族も、他の国民と同じように納税義務を負うことになり、法の下での平等が打ち出されます。

この変化は、何世紀にもわたって続いてきた封建制度の根幹を揺るがすもので、庶民の立場は制度上では大きく向上しました。身分によって特別扱いされる社会は終わりを告げたわけです。

ですが、問題はそれが経済的な豊かさの平等にまでつながったかというと、話は別。制度が変わっても、実際にお金や土地を手にできる人と、そうでない人の間には依然としてギャップが存在しました。

1789年、フランス国民議会で特権階級の免税特権が廃止される法案が採択された瞬間を描いた貨幣のレリーフ

(出典:Creative Commons CC0 1.0より)

土地の再分配はあったが、平等には届かず

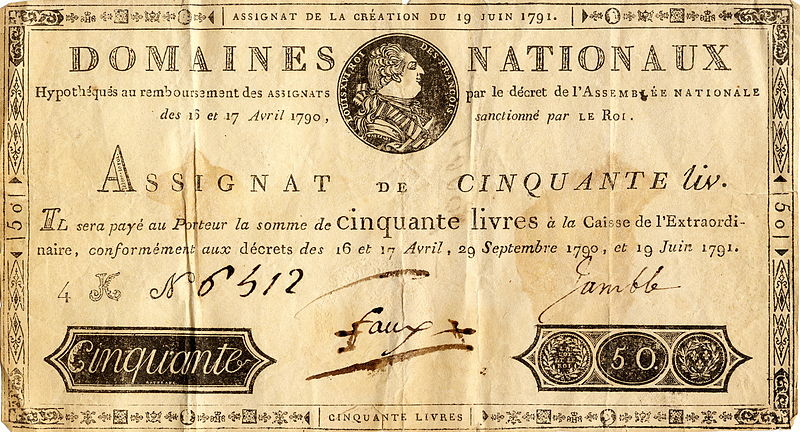

革命によって没収された教会や王族の土地は、政府によってオークションにかけられました。理論上は「誰でも買える」という平等な仕組みだったんですが、実際に土地を買えたのは、中産階級の裕福な市民や資産を持つ農民たちが中心でした。

一方で、都市の労働者や貧しい農民には、そんな土地を買う余裕はありません。つまり、土地の再分配が行われても、それによって新たに「土地を持つ者」と「持たざる者」がはっきりと分かれることになってしまったんです。

この変化は、封建貴族の代わりに新しい市民階級(ブルジョワジー)が力を持つ社会への移行を意味していて、経済格差の中身は変われど格差そのものは存続していたとも言えます。

新しい階層構造の誕生とその影響

革命後のフランスでは、身分制度が解体され、法的にはすべての人が「平等な市民」とされるようになります。けれども、経済的なチャンスや教育の機会は、やはり財産や人脈に左右されることが多く、都市部ではブルジョワジーが政治や経済の主導権を握るようになります。

そして皮肉なことに、こうした中産・上層市民階級は、かつての貴族のように政治的影響力や資本を活かして社会に影響を与えるように。彼らが台頭する一方で、労働者層や農民の暮らしは劇的に改善されたわけではなく、新たな不満がくすぶり続けました。

19世紀以降に相次ぐ労働運動や社会改革は、こうした経済的な不平等がなお根強く残っていたことの証拠とも言えます。

このように、フランス革命は制度的な不平等を打破する一歩ではありましたが、貧富の差を完全に解消するまでには至りませんでした。

封建社会を終わらせたことで、新しい平等の価値観は広まりましたが、実際の生活レベルや経済状況の差はすぐにはなくならず、新しい格差が生まれる構造も残されていました。

とはいえ、その理念や挑戦が、後の社会改革や労働運動へとつながっていく──フランス革命は、「格差に抗う歴史」の始まりとも言えるかもしれませんね。

|

|

|