フランス革命のころ、戦争や食糧不足だけでなく疫病も人々を苦しめていたと聞きます。当時はどんな病気が流行していて、どのように広まったのか? また、その病気に対してどんな治療や予防が行われていたのか──特に天然痘や医学の進歩との関係も含めて知りたいです。

|

|

|

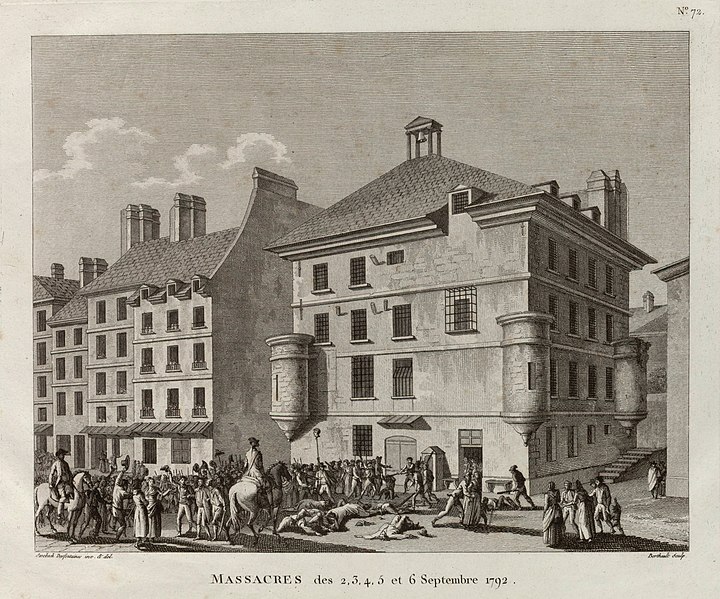

フランス革命期(1789〜1799年)、人々を悩ませた疫病の中で特に深刻だったのが天然痘です。長い歴史を持つ伝染病で、高熱や全身の発疹を伴い、多くの命を奪いました。革命期の不衛生な都市環境、戦争による人口移動、食糧不足で体力を落とした人々の間で流行しやすい状況が整っていました。

流行の背景

18世紀末のフランスは、上下水道が未整備で衛生状態が悪く、人口密集地では感染症が頻発していました。革命期には戦争による兵士や避難民の移動が頻繁になり、都市と地方をまたいで病気が拡散。特に天然痘は接触や飛沫で容易に広がり、一度流行すると子どもから大人まで多くの患者を出しました。

医学と予防の動き

天然痘対策としては、革命期のフランスでも人痘接種(ヴァリオレーション)が行われていましたが、効果や安全性には限界がありました。そんな中、1796年にイギリスの医師エドワード・ジェンナーが牛痘を使った画期的なワクチンを開発します。この方法はより安全で効果的とされ、フランスにも徐々に伝わり、19世紀初頭には普及していきました。

エドワード・ジェンナー/ジェームズ・ノースコート作

革命期フランスでも流行した天然痘のワクチンを発明し、18世紀の医学に革命をもたらした。この絵画は彼の業績を象徴しており、医学的な進歩の重要性を反映している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

その他の流行病

天然痘以外にも、チフスや赤痢、発疹チフスなどの感染症が戦場や都市で流行しました。特に発疹チフスは、戦争時の兵舎や捕虜収容所で蔓延しやすく、兵士の大量死を招く原因となりました。

こうした疫病は、革命期フランスの社会不安をさらに深める要因となりました。一方で、ジェンナーによるワクチンの登場は、医学が初めて感染症に本格的に立ち向かう転換点となり、革命期の「命を守る戦い」に新たな希望をもたらしたのです。

|

|

|