フランス革命のきっかけになった出来事のひとつに「三部会の招集」があると聞きました。でも、その三部会でいったい何があったのか、なぜそれが革命につながったのかがよくわかりません。

特に気になるのが、「議決方法」をめぐって揉めたという話です。身分ごとに代表が集まって話し合ったなら、もっと公平に意見を聞く仕組みがあってもよさそうなのに、なぜあんなに対立が激しくなってしまったんでしょうか?

|

|

|

1789年に招集された三部会は、フランス革命の導火線となった象徴的な政治イベントです。

本来は王国の財政危機を打開するための会議だったのに、議決方法をめぐって身分間の対立が一気に爆発。

その根底には、「数では勝っているのに声が通らない」という、第三身分の深い不満があったんです。

三部会は“形式上の平等”にすぎなかった

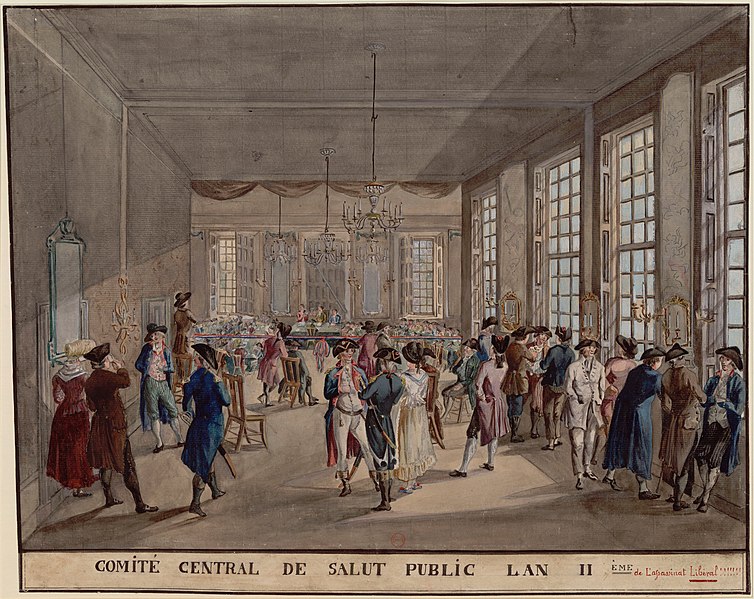

三部会とは、第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、第三身分(平民)の代表者が集まって政治を議論する場です。

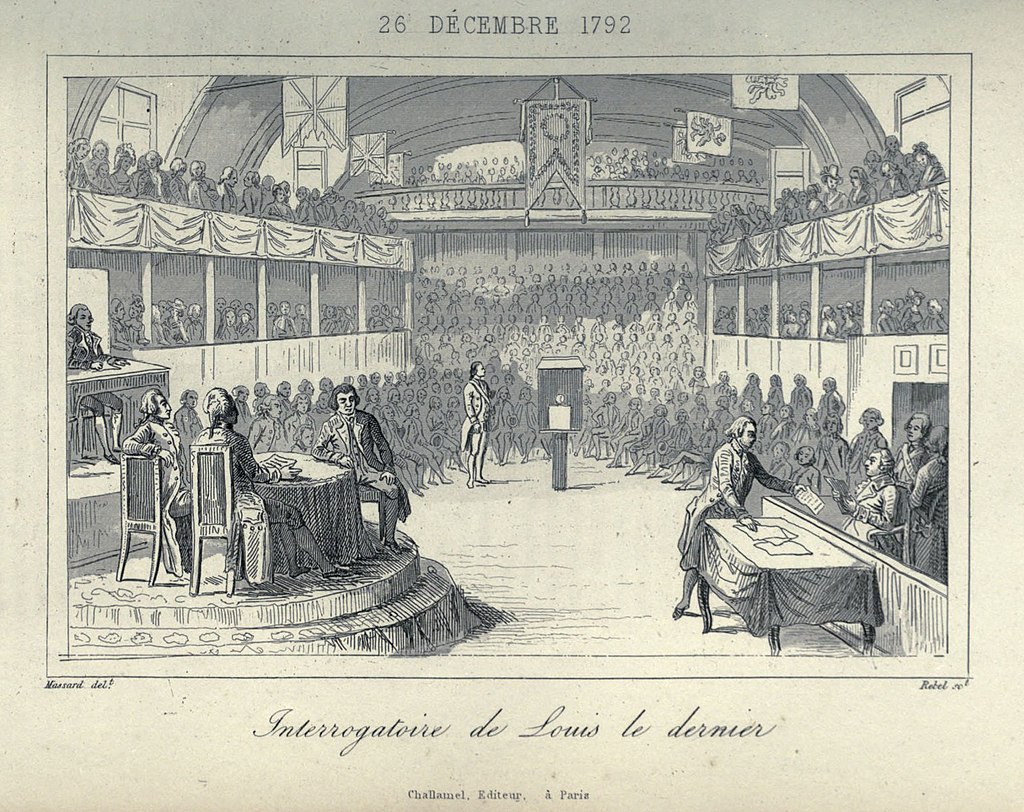

財政破綻に苦しんでいたルイ16世は、175年ぶりにこの三部会を1789年に召集。ところが──この会議の議決方法が問題でした。

当時のルールでは、各身分がそれぞれ一票を持ち、“身分別に一票ずつ”の多数決で決める仕組み。

つまり、人口の9割を占める第三身分がどれだけ人数を集めても、第一身分+第二身分の2対1で常に負けるという、不公平なシステムだったんです。

この構造に対し、第三身分は「人数に応じた投票=頭数で数えるべきだ!」と主張。しかし、特権身分側はそれを拒否。こうして“民主的な代表制”を求める第三身分と、“特権維持”を望む上層身分との溝が決定的になっていきました。

第三身分、1789年

フランス革命前の第三身分と特権身分(第一身分と第二身分)の不平等を風刺したイラスト

(出典:Creative Commons Public Domainより)

第三身分が“国民”を名乗り始めた

議決の方法に納得できなかった第三身分の代表たちは、ついに大胆な行動に出ます。

1789年6月、彼らは「自分たちこそ国家を代表する存在だ」と宣言し、“国民議会”を勝手に設立。これに参加しない聖職者や貴族にも呼びかけ、国民全体で政治を動かそうとしたのです。

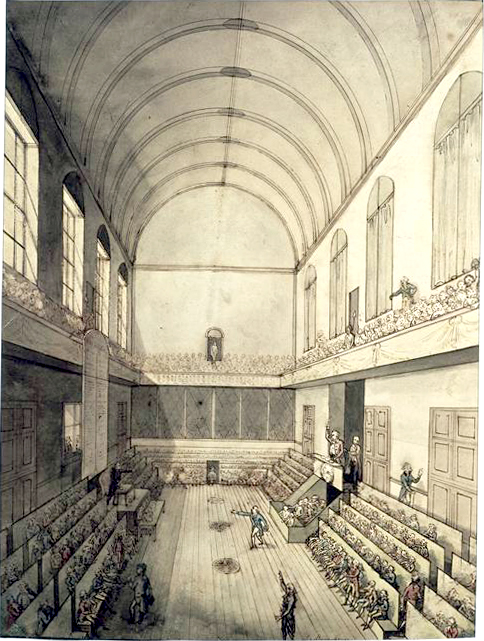

これがいわゆる「球戯場の誓い(テニスコートの誓い)」。議場を閉鎖された第三身分が、近くの室内球戯場に集まり、「新しい憲法ができるまで解散しない」と団結を誓い合った出来事です。

この時点で、三部会はすでにただの会議ではなく、身分制と新しい政治のビジョンが衝突する現場になっていたんですね。

議決方法の問題は、政治のあり方そのものへの挑戦だった

こうして紛糾した議決方法の問題は、単に「投票のやり方」の話では終わりません。

第三身分が求めたのは、身分に関係なく、すべての国民が政治に関われる仕組み──つまり、国家の主権が王や貴族ではなく「国民」にあるという発想でした。

それは、当時のヨーロッパに広がっていた啓蒙思想とも重なります。「人は生まれながらに平等である」「理性に基づく政治が必要だ」といった考え方が、第三身分の主張を後押ししたんです。

逆に言えば、特権身分が議決方法の変更に強く反対したのも、自分たちの身分的優位が崩れることへの恐れからでした。だからこそ三部会は単なる会議ではなく、“旧体制vs新しい市民社会”の象徴的な場になったとも言えるのです。

このように三部会の議決方法をめぐる対立は、フランス革命の火種そのものでした。

表向きは投票制度の問題に見えても、その裏には身分制度の崩壊と新しい政治の誕生がかかっていたのです。

そして、第三身分が「数では負けていない」と立ち上がった瞬間こそが、封建的な政治から市民の政治への、大きな歴史の転換点だったのです。

|

|

|