フランス革命って「人権」や「平等」といった高い理念を掲げていたはずですが、一方で「ポピュリズム的な側面もあった」と聞いたことがあります。とくにマラーや山岳派のような人物が、民衆の怒りを煽って政治を動かしていったという話もあり、理想と現実の間にあったギャップを感じます。革命がどうしてそんな方向にも展開したのか、ポピュリズム的な動きがあったとすれば、それがどんな背景で起きたのかを知りたいです。

|

|

|

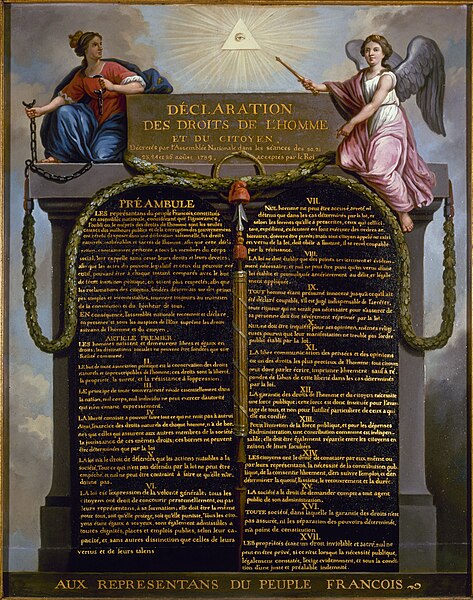

フランス革命は、たしかに「自由・平等・博愛」という高い理念を掲げた理想主義的な運動でした。でも実際の現場では、貧困や怒り、不安を抱えた民衆の声を武器にしたポピュリズム的な動きもたびたび見られたんです。

特に注目されるのが、山岳派の急進政治家ジャン=ポール・マラーのような人物の存在。彼らは新聞や演説を通じて、民衆の感情をダイレクトに政治へと結びつけました。

ポピュリズム的動きが生まれた背景

まず大前提として、当時のフランスの庶民、とくに都市の労働者や農民たちは生活が極限状態にありました。食料不足、インフレ、重税、不公平な社会構造──これらが積み重なり、爆発寸前の不満が社会に充満していたんです。

その不満を背景に、「庶民の代弁者」として現れたのがマラーのような存在でした。彼が発行した新聞『アミ・デュ・ペープ(人民の友)』は、鋭く敵を批判し、感情的な訴えで読者の怒りを煽るようなスタイルでした。ときには「敵を殺せ!」といった過激な主張さえ展開され、彼の言葉が直接、暴動や虐殺を引き起こす引き金にもなっていきます。

マラーの言葉が政治を動かした

マラーの扇動的な発言や文章は、単なる過激さにとどまりませんでした。彼の影響で起きた1792年の八月十日事件(王政の実質的な終焉)や、同年の九月虐殺(投獄された王党派らが殺害された事件)は、明らかに群衆の感情が引き金になった政治的転換でした。

これはまさに現代で言う「ポピュリズム」の典型とも言える現象。つまり、民意(特に怒りや不満)を強く反映させながら、その熱を利用して政治を動かすスタイルだったのです。

もちろん背景には、普通の人々が自分たちの声を聞いてくれる政治家を求めたという切実な状況もあります。だからこそ、マラーのような人物はヒーローのように支持され、極端な言動も「民衆の代弁」として受け入れられたんですね。

ジャン=ポール・マラー(1743 - 1793)

山岳派の指導者。彼が発行した新聞『アミ・デュ・ペープ(人民の友)』は、民衆の怒りを煽るような内容で支持を集め、彼が引き起こしたとされる八月十日事件や九月虐殺などはポピュリズム的要素を含んだ事案ともいえる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

理念と現実の間で揺れた革命

フランス革命は、自由と平等の理想を掲げながらも、現実には感情的な群衆心理や恐怖と不信によって左右される局面が多くありました。

この矛盾が表れているのが、恐怖政治の時代です。民衆の怒りを背景に台頭した山岳派は、敵と見なした者を次々に裁判・処刑し、理想のために暴力を正当化していきました。

一方で、そうした動きに違和感を覚えた人々も多く、ロベスピエールやマラーの急進的なやり方に反発する声も次第に強まっていきます。結局、彼らが命を落とすことになるのも、民衆の支持が急速に冷めたことと関係しています。

つまり、ポピュリズム的な側面が革命を一時的に加速させた一方で、それが暴走しやすく、長期的な安定には結びつきにくいという光と影の両面があったわけです。

このように、フランス革命には民衆の感情を直接動力とした「ポピュリズム的」な面が確かに存在していました。

ジャン=ポール・マラーのような人物は、その時代の不満を代弁し、革命を後押しした立役者であると同時に、感情の過熱がもたらす危うさも象徴していたのです。

理念と現実のギャップの中で、フランス革命はまさに人間の理性と感情のせめぎ合いのドラマでもあったと言えるでしょう。

|

|

|