フランス革命が終わって何十年もたってから起きた「六月暴動」っていう出来事が、また革命と関係があるって聞きました。1830年代のパリでなぜそんな大きな反乱が起きたのか、そしてそれがフランス革命の「余波」と呼ばれる理由は何なのかを、背景から詳しく教えてもらえますか?

|

|

|

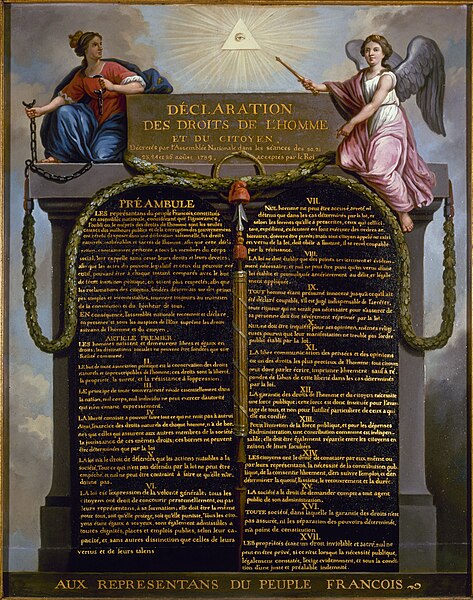

1832年の六月暴動は、フランス革命から約40年後のパリで起きた共和派の反乱です。一見すると別の時代の出来事ですが、その根底には1789年の革命で生まれた「国民が政治を決める」という理念と、その後の政治への失望がありました。つまり、この暴動は革命の直接的な継続ではないものの、確かに「余波」と呼べる性質を持っています。

革命の理想と現実のギャップ

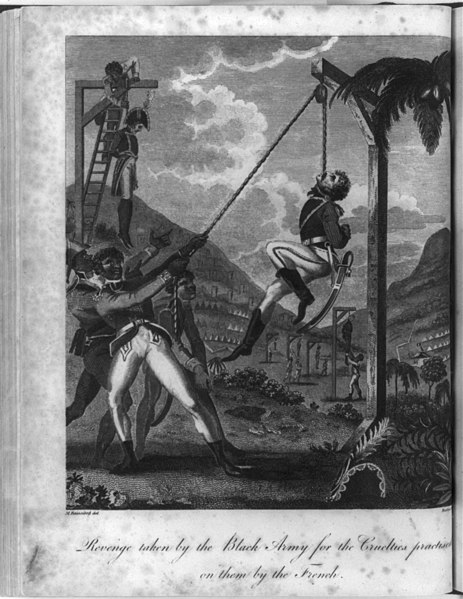

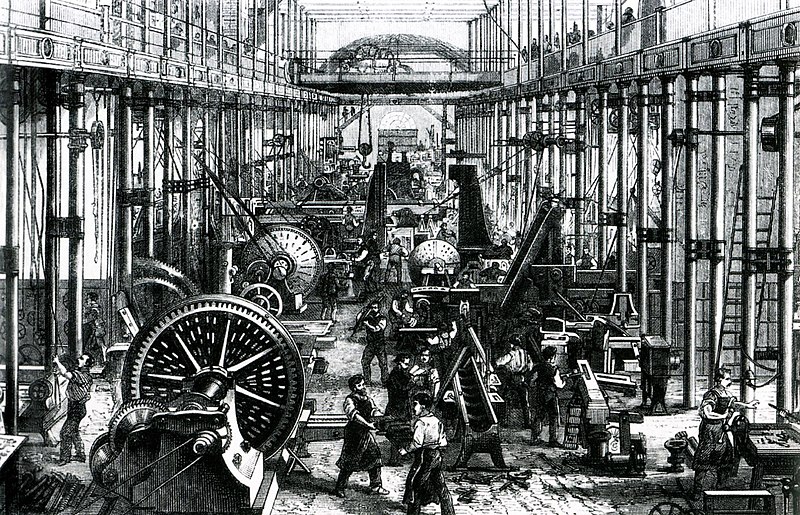

1789年のフランス革命で絶対王政は倒されましたが、その後も政権は何度も変わり、共和制・帝政・王政復古と揺れ動きました。1830年の七月革命で再び王政が倒され、ルイ・フィリップの「七月王政」が始まります。しかし、王政は依然として財産を持つ裕福層に有利な政治を行い、労働者や貧困層は政治から排除されました。

1832年にはコレラ流行や経済不況が重なり、社会不安が爆発寸前の状態になっていました。

六月暴動の経過

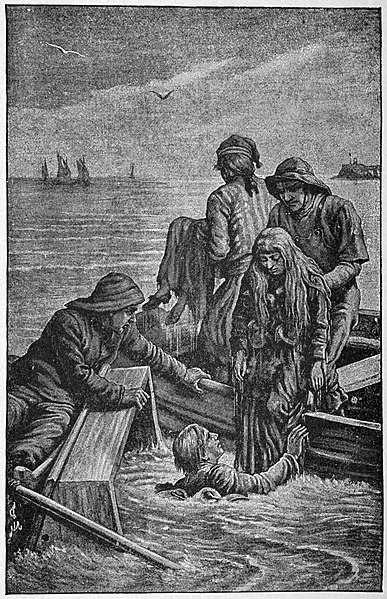

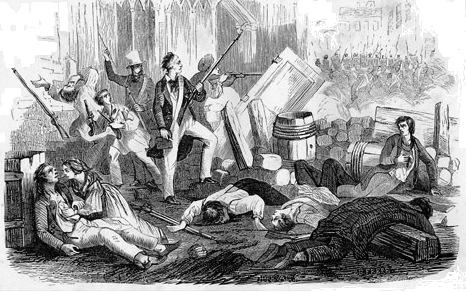

1832年6月5日、革命の象徴的人物で共和派議員のラマルク将軍の葬儀がきっかけとなり、パリの市民や学生たちが蜂起します。彼らは共和制の復活と貧困層の権利拡大を求め、バリケードを築いて政府軍と衝突しました。

しかし、蜂起はわずか2日で鎮圧され、多くの死傷者を出して終わります。この短期間の暴動は、規模こそ小さいものの、革命的精神の火が完全には消えていなかったことを示しました。

1832年の六月暴動

1870年にピエール・エドゥアール・フレールによって制作された木版画。この作品は、1832年のパリでの共和派の反乱を想像的に表現しており、市民たちの抵抗とフランス革命の影響を受けた激動の時代を力強く描いている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

「余波」としての意味

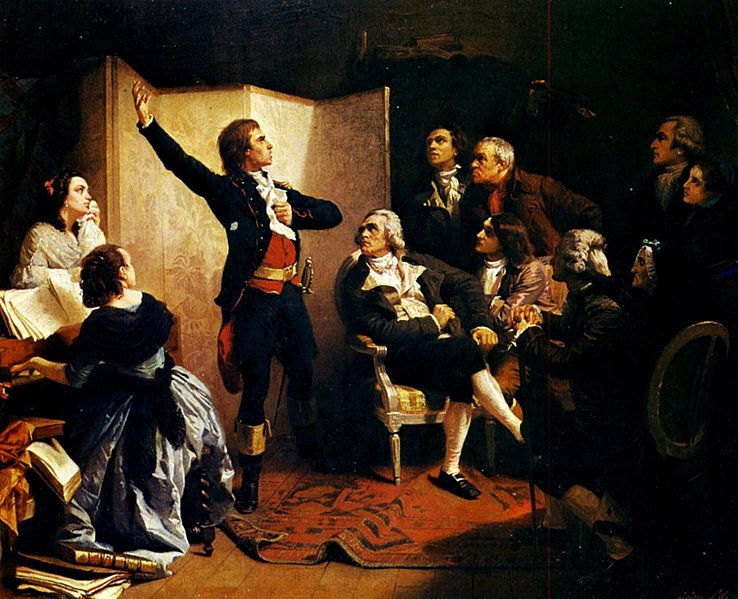

六月暴動は、単なる不満の爆発ではなく、フランス革命で生まれた民主主義と平等の理念がまだ人々の心に生きていたことを示す出来事でした。政治的権利を持たない層が、革命の原則を自分たちのものとして求め続けた点に、その歴史的なつながりがあります。

この精神は、1848年の二月革命へとつながり、最終的には第二共和制の成立を後押しすることになります。

こうして見ると、六月暴動はフランス革命の炎が形を変えて燃え続けた証拠とも言えます。理念と現実の間で揺れながらも、人々は再び変革を求めて立ち上がったのです。

|

|

|