フランス革命といえば「自由・平等・博愛(または友愛)」という言葉をよく耳にしますが、それ以外にも当時よく使われていたスローガンがあると聞きました。

それぞれのスローガンが、どういう場面で、どんな意味合いを持って使われたのか知りたいです。また、それらの言葉が人々をどのように動かしたのか、社会に与えた影響も含めて教えてください。

|

|

|

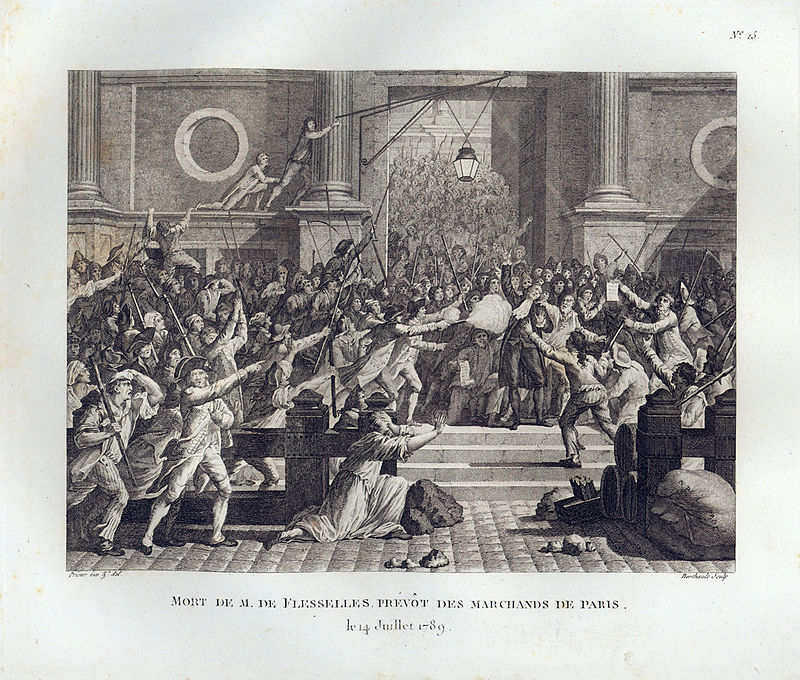

フランス革命では、いくつもの力強いスローガン(標語)が登場しました。それは単なる言葉ではなく、当時の人々が抱いていた怒りや希望、そして変革への決意を込めた、生きたメッセージだったんです。

代表的なものとして知られているのは、「自由・平等・博愛(または友愛)」ですが、それ以外にも「街灯に吊るせ」や「生きるか死ぬか」「祖国か死か」といった過激で切実な言葉が広く使われました。

「自由・平等・博愛」──新しい社会の理想を示す言葉

このスローガンは、現在のフランス共和国の根幹をなす理念ですが、もともと革命のなかで少しずつ形作られていったものでした。「自由」は絶対王政や封建制度からの解放を、「平等」は特権階級のない社会を、「博愛(友愛)」は市民同士が支え合う共同体を意味していました。

1790年代にはジャコバン派が積極的に使い、共和国の理想として定着していきます。とくに第三共和政の時代以降、この三語は国家の公式モットーとなり、現在でも多くの学校・市庁舎・裁判所の建物に刻まれています。

これは単なる美辞麗句ではなく、民衆が命がけで手に入れようとした価値観の結晶なのです。

「祖国か死か」──国民意識を呼び起こす戦時の叫び

1792年、フランスが外国と戦争状態に突入すると、国内では「祖国か死か(La Patrie ou la mort)」というスローガンが登場します。国民国家としてのフランスを守るという意識が急速に高まり、市民は「国を裏切ることは死を選ぶことと同じ」と受け止めるようになりました。

この言葉は、兵士の士気を高めるために使われたほか、徴兵を正当化するためにも活用されました。つまり、個人の自由や幸福よりも共和国を守る使命が優先されるという考え方が、スローガンによって人々の中に植え付けられていったのです。

こうした言葉の力が、近代的なナショナリズムの形成にも大きな影響を与えていきました。

今も社会の中で息づくスローガン

とくに「自由・平等・博愛」、この三語は革命の終焉とともに消えていったわけではなく、その後も何度も歴史のなかで蘇り、制度や建物の中に組み込まれていきました。1830年の七月革命や1848年の二月革命、さらには現代の憲法にも引き継がれています。

公共空間では今でもその言葉が刻まれ、フランス国民に「なぜこの国があるのか」を静かに問いかけ続けています。

フランス革命のスローガン「自由、平等、友愛」が掲げられたフランス・ヨンヌ県の市庁舎。これらの原則は、公共の建物に日常的に組み込まれ、市民にその価値を思い出させる。

(出典:Creative Commons CC BY-SA 4.0より)

こうしたスローガンは、過去の記念碑にとどまらず、現在進行形の社会理念として、フランス国内外で生き続けているのです。

フランス革命で生まれたスローガンは、単なるキャッチフレーズではなく、社会のあり方を根本から変えたいという人々の意志を象徴する言葉でした。

なかでも「自由・平等・友愛」は、暴力や混乱の時代を乗り越えながらも、人間社会の理想として今なお語り継がれています。

言葉の力が人々を動かし、時代を変えた──それがフランス革命の本質のひとつなのかもしれません。

|

|

|