教科書では「フランス革命で身分制度が廃止された」と書かれていますが、それって本当に社会のすみずみまで影響があったのでしょうか? 革命で法律的には平等になったとしても、実際の人々の暮らしや社会の構造に、どれくらい変化があったのか気になります。貴族や聖職者が特権を失って、庶民と本当に同じ立場になったのか──その実態を知りたいです。

|

|

|

「フランス革命で身分制度は廃止された」と聞くと、まるで一夜にして社会が平等になったかのように思えるかもしれません。でも実際には、それは法律の上での変化であって、社会の実態までがすぐに変わったわけではないんです。制度としての「身分制」は確かに取り除かれましたが、それによって人々の間の格差や序列意識が一気になくなったとは言い切れません。

法的には特権階級の身分が廃止された

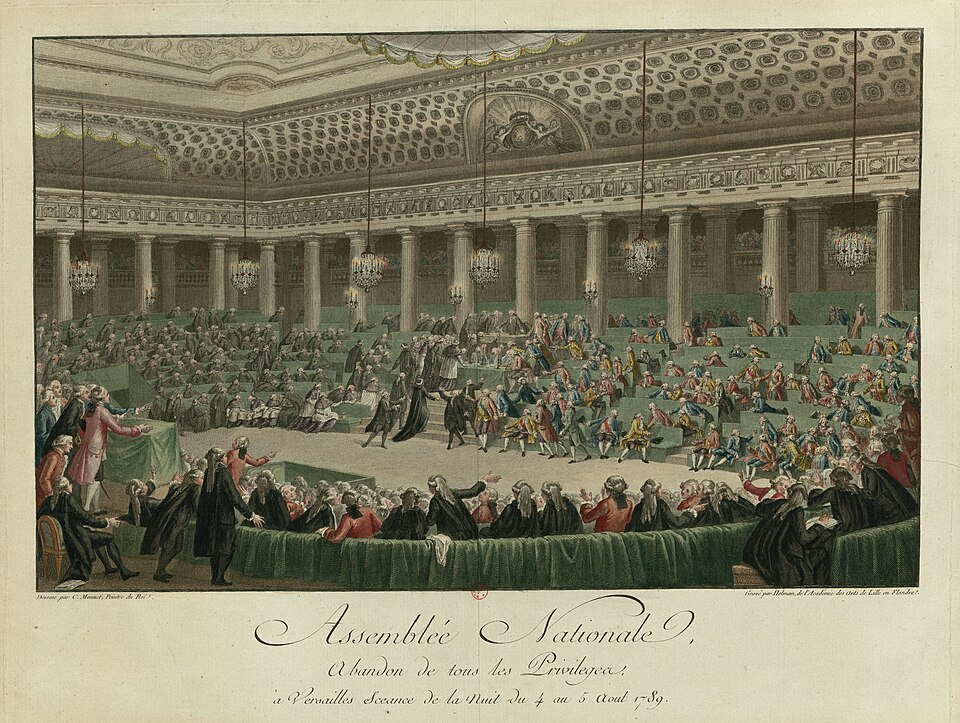

1789年8月4日、国民議会は画期的な決定を下します。「封建的特権の廃止」を宣言し、第一身分(聖職者)・第二身分(貴族)が持っていた税の免除・領主権・公職独占などの特権を全て廃止しました。これにより、法律上はすべての市民が「平等な存在」とされ、身分による差別は禁じられるようになります。

これは長年続いてきたアンシャン・レジーム(旧制度)の根本を覆すもので、フランス社会の大転換と言っていい出来事です。「人は生まれながらにして自由かつ平等」という思想が、法律の世界で初めて正式に認められた瞬間でもありました。

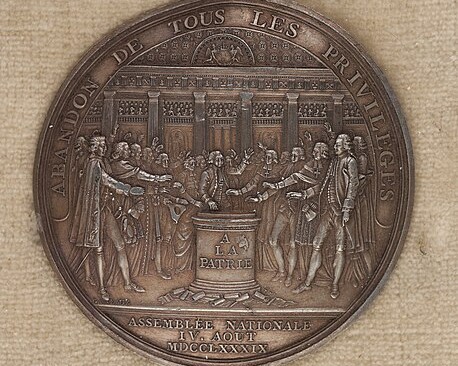

1789年、フランス国民議会で特権階級の免税特権が廃止される法案が採択された瞬間を描いた貨幣のレリーフ

(出典:Creative Commons CC0 1.0より)

社会の意識や現実はすぐには変わらなかった

とはいえ、人々の意識や社会の慣習が変わるには時間がかかりました。貴族や聖職者といった旧身分の人々は、制度上の特権を失っても、教育・財産・人脈といった面で優位を保ち続けます。

特に地方では、旧貴族が地域の名士として影響力を持ち続け、農民との間には依然として「見えない身分差」が残っていたと言われます。革命政府が再三「平等」を強調しても、社会の上下関係や礼儀作法の中に、その名残はしぶとく残っていたんです。

また、革命後も公職に就くのは教養のあるブルジョワ階級が中心で、形式上の平等が、実際の機会の平等には結びつかないという現実もありました。

身分制の廃止は未来への土台を築いた

それでも、1789年の改革が歴史的な意味を持っているのは確かです。それは、王や神から与えられた「生まれながらの特権」が否定され、人間社会を人間自身の意思と法律で形づくるという考え方が初めて制度として確立されたから。

この思想は、その後の憲法や法律、教育制度にまで浸透していきます。そして19世紀を通じて、選挙権の拡大や職業選択の自由、義務教育の整備など、実際の生活レベルでの平等化が徐々に進んでいくことになります。

つまり、フランス革命は「身分による区別はもう終わりにしよう」という未来への約束を社会に投げかけた出発点だったんですね。

このように、フランス革命で「制度としての身分制」は確かに廃止されましたが、それがすぐにすべての不平等をなくしたわけではありません。

しかしながら、「すべての市民は法の下で平等である」という考えが国の根幹に据えられたことで、以後の社会改革や人権思想の広がりの土台が築かれました。

完全な平等には時間がかかっても、その最初の一歩を踏み出したことに、フランス革命の大きな意義があるのです。

|

|

|