フランス革命が起こったのは、ただ王様に反抗したかったからではなく、「もっと人間らしく、平等に生きられる社会を作りたい」という願いが根底にあったと聞きました。

でも実際のところ、革命が目指した“理想”って、どんなものだったんでしょうか?単に支配者を変えることが目的だったのか、それとももっと根本的な社会のあり方を変えようとしていたのか──思想的な背景や人々の願いも含めて、詳しく教えてください。

|

|

|

フランス革命が掲げた「理想」とは、一言で言えば人間の自由と平等を土台にした、新しい社会のビジョンでした。

それまでのフランスでは、身分によって生まれながらに権利が違い、王と教会が絶大な力を持っていました。革命は、そうした仕組みそのものに「おかしいよね?」と異議を唱えることから始まったのです。

「すべての人が自由で平等であるべき」という思想が出発点

18世紀後半、フランスでは啓蒙思想が広がり、「人は理性を持ち、平等に生きる権利がある」という考えが多くの人に支持されていきました。

ヴォルテールやルソーのような思想家たちは、「生まれながらに偉い人なんていない」という考えを広め、それが民衆の中にも浸透していきます。

その頃のフランス社会は、貴族と聖職者が特権を持ち、庶民は重税や義務に苦しんでいました。そんな中で、革命が掲げたスローガン「自由・平等・博愛」は、「特権のない社会をつくろう」「みんなで支え合う社会にしよう」という希望のメッセージだったんです。

この理想は、単に王政を終わらせるだけでなく、「国家と国民の関係そのものをつくり直す」ことを目指していたんですね。

制度や法律に「理想」を反映させた人々の挑戦

理想が掲げられただけでなく、それを実際の仕組みに落とし込もうとする動きも、すごく活発でした。

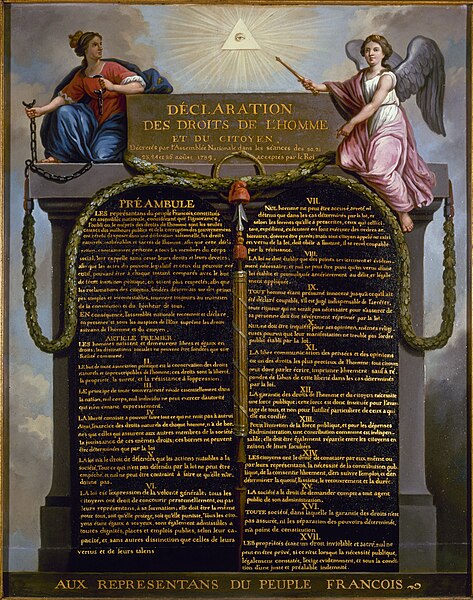

1789年に国民議会が採択した人権宣言は、まさにその象徴です。そこには、「人は自由で平等に生まれ、権利を持っている」と明記され、法律の前ではすべての人が同じであることがうたわれました。

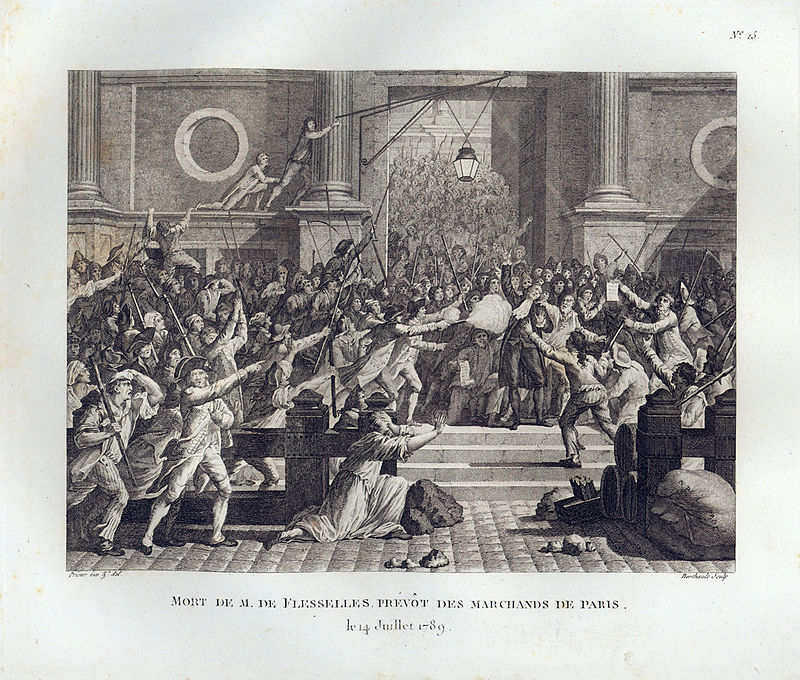

もちろん、実際にはすぐに理想通りの社会ができたわけではありません。貴族や保守派からの反発も強く、急進派による恐怖政治など、混乱や犠牲も多くありました。でも、当時の人々が目指していたのは、単なる政権交代ではなく、もっと根っこの部分──社会のあり方や価値観の大転換だったのです。

この挑戦が、のちの近代国家の基礎をつくる大きなステップとなっていきます。

芸術や象徴を通して広がった「理想」のメッセージ

フランス革命の「理想」は、言葉だけでなく、芸術や象徴を通じて人々に伝わっていきました。

その代表的な作品が、1830年にウジェーヌ・ドラクロワが描いた『自由を導く民衆』です。

この絵では、女性の姿をした“自由”が市民を導いて進んでおり、後ろには労働者や学生、子どもたちまでが共に立ち上がる姿が描かれています。

これは1830年の七月革命の作品ですが、そこには1789年のフランス革命で掲げられた理想が再び強く意識されていたのです。

『自由を導く民衆』/ウジェーヌ・ドラクロワ作、1830年

1830年革命で掲げられたフランス革命の理想『自由、平等、博愛』を象徴的に描き、民衆が再び自由を求めて立ち上がる姿を表現

(出典:Creative Commons public domainより)

こうしたビジュアル表現は、文字が読めない人々にも理想のイメージを伝える手段となり、革命の精神が世代を超えて受け継がれていく大きな力となったのです。

フランス革命が目指した「理想」は、単なる政権交代や制度の見直しにとどまらず、人間の在り方そのものを問い直す深い挑戦でした。

そして、その理念は一時のスローガンで終わらず、作品や思想、制度を通して形を変えながら今も息づいています。

自由に生きたい、平等に扱われたい、共に支え合いたい──そうした願いは、時代や場所を超えて、多くの人の心を動かしてきたのです。

|

|

|