ナポレオン法典って名前はよく聞くけど、実際にはどんなことが書かれていたの?法律に詳しくなくてもわかるように教えて!

|

|

|

ナポレオン法典(1804年制定)は、フランスの民法をひとつにまとめた画期的な法律の体系です。フランス革命で生まれた「法の下の平等」や「個人の自由」といった理念をベースにしながら、家族や財産、契約など日常生活に関わるルールを明文化しました。

主な内容

ナポレオン法典の内容をざっくり言えばこの4本柱ですが、それぞれには当時として画期的な意義がありました。

すべての市民は法の下で平等

貴族や聖職者だけが特権を持つ旧制度の廃止を明確に打ち出し、身分による差別を禁じました。これは「革命の成果を法律として固定化した」ことを意味し、誰であっても同じ裁判所と同じ法律のもとで裁かれる社会を目指したのです。

所有権の保障

個人の財産をしっかり守ることを明文化し、自由に売買・相続できるようにしました。これは革命後に没収された教会財産や貴族の土地を購入した市民にとっても安心材料となり、経済活動の安定化にもつながりました。

契約の自由

大人同士が合意した契約は、原則として有効とされました。国家が一方的に契約内容を無効にすることを避け、商取引や雇用など多様な経済活動を後押ししたのです。

家族法の規定

結婚、離婚、相続に関するルールを明確化しました。ただし当時は父権が非常に強く、女性や子どもの権利は現代と比べて大きく制限されていました。例えば離婚の条件も男女で異なり、相続においても男性側に有利な規定が多く残されていたのです。

法典はなぜ画期的だったのか

それまで地域や時代によってバラバラだった慣習法や封建的規則を廃止し、全国で統一された近代的な法体系を作り上げたことが最大の意義です。地方ごとに異なる裁き方や基準がなくなり、どこに住んでいても同じ法律が適用されるようになりました。

さらに、この法典は条文がシンプルで分かりやすいことも特徴で、市民が自分の権利や義務を理解しやすくなりました。これにより法律は「支配者だけの道具」ではなく、一般の人々にとっても身近で頼れるルールとなったのです。

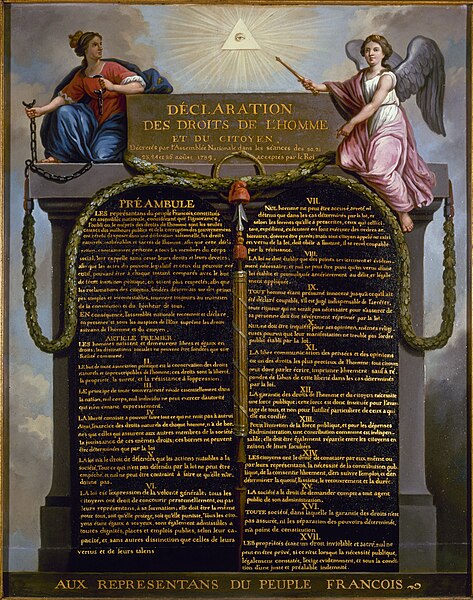

『ナポレオン法典』1810年版

ナポレオンによって導入されたこの法的文書は、フランス法を一新し、フランス革命の原則を強く反映したもので、世界中の多くの法体系に影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

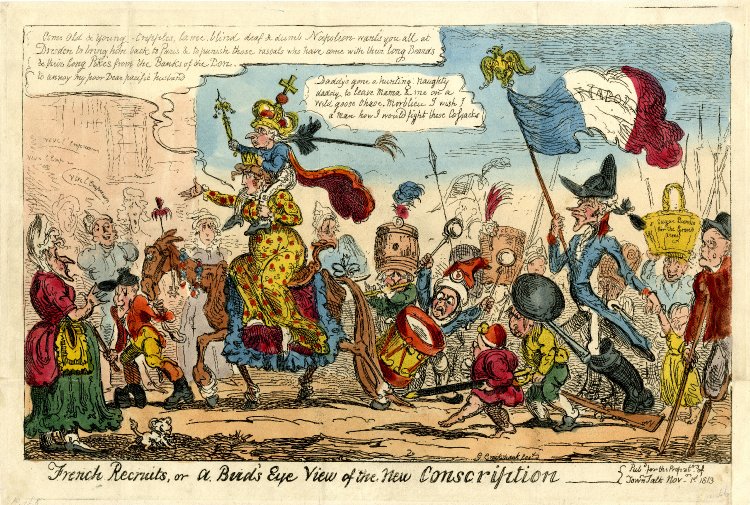

世界への広がり

ナポレオン法典はナポレオンの征服地を通じてヨーロッパ各地に広まり、フランス支配が終わった後もその近代的な法体系は各国に根付きました。イタリアやドイツの諸邦、オランダ、ベルギーなどでは、旧来の封建的法律が置き換えられ、市民社会の基盤となっていきます。

やがてその影響はヨーロッパを越え、日本や中南米諸国など世界各地の近代民法のモデルとなりました。明治時代の日本民法は、この法典を参考にドイツ法や英米法を組み合わせて作られています。こうしてナポレオン法典は、国境を越えて「近代法の教科書」としての地位を確立し、今なお世界の法制度に息づいているのです。

つまり、ナポレオン法典は「誰もが平等に守られる法律のルールブック」として誕生し、世界中の法体系に長く影響を与えた、近代法の出発点といえる存在でした。

|

|

|