フランス革命といえば政治や思想が中心の話題になりがちですが、実は「凶作が原因だった」とも聞きました。本当に自然災害や不作といった日常の生活の問題が、国をひっくり返すような大革命を引き起こすことってあるんでしょうか? パンすら買えなくなった人々が、どうして政治の中心にまで迫っていったのか、そのつながりをわかりやすく教えてください。

|

|

|

はい、フランス革命は「凶作と飢え」が引き金となって爆発した、庶民の生存に関わる叫びから始まった面があります。

華やかな政治思想や演説の影に、実際には「今日の食事がない」という現実的な危機があったことは見逃せません。歴史を動かしたのは、難しい言葉ではなく、空腹に耐えかねた人々の行動でした。

天候不順と食糧危機が革命前夜の生活を直撃

1780年代後半、フランスは冷夏や大雨など天候の異変に悩まされていました。1788年には深刻な凶作が起き、小麦の収穫が激減。

この時代、パンは庶民にとっての主食であり、命綱。その価格が2倍、3倍にまで跳ね上がり、「食べるものがない」という声が都市でも農村でもあふれていました。

一方で、王族や貴族はヴェルサイユで豪華な食事と贅沢な暮らしを続けていたわけです。このギャップが民衆の不満を一気に燃え上がらせることになります。飢えは怒りを育て、やがて革命という形で爆発しました。

ヴェルサイユ行進:飢えた民衆の「行動」

1789年10月5日、パリの市場の女性たちは「パンが高すぎて買えない!」という怒りを抱え、ヴェルサイユ宮殿へと行進を始めます。およそ6,000人にもおよぶこの行動は、決して演説や組織による動員ではなく、生活に限界を感じた人たちの自然発生的な動きでした。

宮殿に到着した女性たちは、国王ルイ16世に対し「パリへ戻ってきて、市民の生活を見てほしい」と要求。結果的に王はパリへ連れ戻され、政治の中心も民衆の圧力の下に置かれることになります。

この「ヴェルサイユ行進」は、政治の扉を庶民が自ら開けた瞬間として、非常に象徴的な事件となりました。

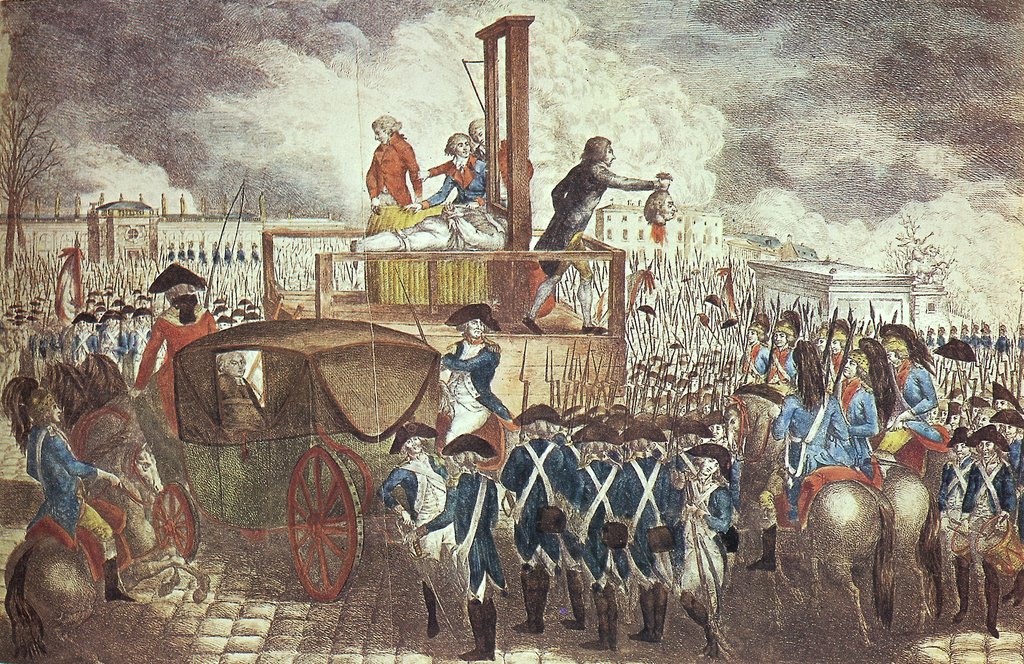

ヴェルサイユ行進/1789年10月5日

パリの市場の女性たちが「パン」を求めてヴェルサイユ宮殿へと進行し、ルイ16世をパリへと連れ戻すことを要求した事件を描いた絵画。フランス革命の象徴的な瞬間。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

思想だけじゃない、空腹こそが人を動かした

革命の背景には啓蒙思想や政治的な争いももちろんありましたが、それを現実の行動に変えたのは、日々の生活に限界を感じた人々でした。

「自由」や「平等」という言葉も、パンがなければ絵に描いた餅。その現実の苦しさが、既存の社会や体制に対する不信感を高め、「自分たちで変えなければならない」という感情を生み出したのです。

つまり、フランス革命は空腹から始まった運動だったとも言えます。日常の食卓が壊れたとき、人々は政治に向き合い始めたのです。

このように、フランス革命のきっかけは、飢えに苦しむ庶民の生活そのものでした。

凶作はその状況を決定的にし、パンひとつ買えない現実が、人々を行動へと突き動かしたのです。

だからこそ、フランス革命は机上の議論ではなく、生きることに向き合った人々が社会を変えようとした壮大な挑戦だったとも言えるでしょう。

|

|

|