フランス革命後、人々の「ものの考え方」はどんなふうに変わったのでしょうか? 単に王様がいなくなったというだけではなく、社会の中で人間がどうあるべきか、政治に対してどんな意識を持つべきか──そういった深い部分で、思想や価値観にどんな転換が起こったのかが気になります。啓蒙思想が広まったと聞きますが、それが革命のあとにどう形を変えていったのかも含めて知りたいです。

|

|

|

フランス革命のあと、社会に広がったのは、個人や人間という存在そのものを深く見つめ直すような新しい「思想の風」でした。「みんな同じ人間として生きるべきだ」という理念は、それまで当たり前だった王や貴族の支配を問い直し、政治や社会のあり方にも大きな影響を与えることになります。

それは単なる体制の転換ではなく、人々の「生き方」や「価値の感じ方」を根底から揺さぶる変化でもありました。

個人の自由と平等をめぐる新しい価値観

革命前から広がっていた啓蒙思想は、ルソーやヴォルテールといった思想家たちの影響で、「人は生まれながらにして自由で平等だ」という考え方を強めていきました。とくにジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』は、「国家の主権は国民にある」と主張し、絶対王政を理論的に批判する材料として多くの人に読まれました。

革命後はこの考え方が、ただの理論から実際の政治原理として機能し始めます。王政が廃止され、共和制が成立すると、人々は「国家は私たちが作るものだ」という意識を持つようになり、選挙や教育、法の整備に参加していく流れが加速していきました。

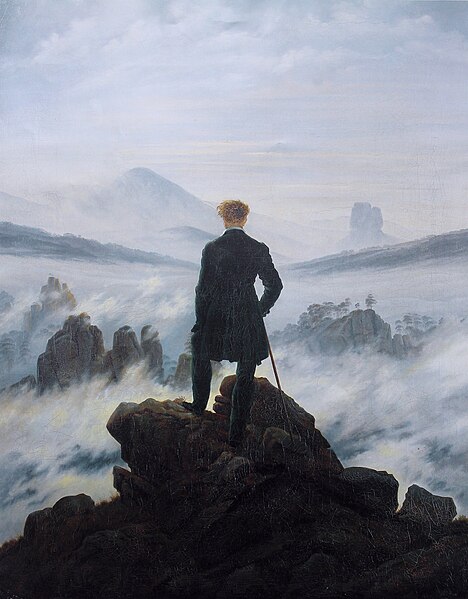

ジャン=ジャック・ルソーの肖像

ジャン=ジャック・ルソー、フランスの哲学者で啓蒙思想家。社会契約論や教育に関する彼の理念は、フランス革命を思想的に準備した。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

「理性」から「情熱」へ──ロマン主義の台頭

革命直後、人々は合理的な制度作りに熱中しましたが、やがてその「理性一辺倒」の風潮に反発する動きが出てきます。暴力や混乱が伴った革命の現実を前にして、「人間ってそんなに論理で割り切れないよね?」という声が大きくなり、ロマン主義という新たな文化潮流が登場します。

このロマン主義では、個人の感情や内面の葛藤、自然との調和など、より人間らしい生き方が重視されるようになります。芸術や文学の世界では、激情や反骨をテーマにした作品が増え、ナポレオンの登場とともに「英雄」に対する憧れも強まっていきました。

こうした思想の転換は、革命の熱狂と挫折、期待と失望のなかから生まれてきたものとも言えます。

「国家」と「市民」の新しい関係性

革命後の思想的な変化の中でも特に大きいのが、「市民」という意識の芽生えです。以前のように王や教会にすべて任せるのではなく、自分たちの手で社会を作っていこうという発想が広まったんですね。

この変化はやがて、ナショナリズム(国民意識)の発展にもつながっていきます。「フランス人として国を守る」「市民として法に従い、社会に参加する」という考え方が当たり前になり、軍隊への志願や教育制度の改革、行政の整備にも影響を与えました。

つまり、革命は「誰が国を動かすのか」という問いに対して、「それは私たち市民だ」という答えを社会に定着させる役割を果たしたのです。

このように、フランス革命後の思想は、人間の在り方や社会のつながり方を深く見直す動きにつながっていきました。自由・平等・市民意識という新たな価値観は、ただのスローガンにとどまらず、人々の生き方そのものを変える力となったのです。

そしてその思想は、フランス国内だけでなく、やがてヨーロッパ中、さらには世界中に広がっていき、民主主義や人権を支える土台のひとつとなっていきました。

|

|

|