フランス革命の初期には「立憲君主制」が成立したって聞きましたが、それって具体的にどんな政治体制だったんでしょうか? しかもその立憲君主制はどこかの国をモデルにしていたって話もあるけれど、それはどこ? そして、どうして完全な共和制じゃなくて「王を残す」という形を選んだのか──当時の人々の考え方や背景も含めて教えてください!

|

|

|

フランス革命というと、王様をギロチンにかけて完全に共和制になったイメージがあるかもしれませんが、最初からそうだったわけではありません。

実は革命の初期段階では、「王を残しつつ憲法で権限を制限する」という立憲君主制が目指されていたんです。そのモデルとなったのがイギリスの政治体制でした。

王と憲法の共存をめざした「立憲君主制」

1791年に制定されたフランス初の成文憲法によって、立憲君主制が正式に導入されます。

これは国王ルイ16世の地位は維持しつつ、国王の権力を憲法で制限し、議会と協力して政治を行うという仕組み。

この体制の考え方は、すでに17世紀末からイギリスで実現していた立憲君主制を強く意識したものでした。

イギリスでは1689年の名誉革命ののち、王権は大幅に制限され、議会中心の政治が確立されていたんです。

フランスの革命家たちも、「暴力で王を倒すのではなく、イギリスのように制度として王の力を抑えることで、平和的に近代国家を築こう」と考えていたわけです。

なぜ共和制ではなく立憲君主制を選んだのか?

革命当初、フランスには「王様そのものを否定する」ほど過激な考えを持つ人は少数でした。

むしろ「王が民の声を聞き、改革を進めてくれるなら共存できる」という、比較的穏健な改革路線が主流だったんです。

国民議会も「ルイ16世は改革に協力してくれる」という期待を抱いていたため、王を完全に排除するのではなく、制限された形での君主制を維持する選択がなされました。

また、王政は当時まだ国家の象徴的存在であり、急にすべてを壊すよりも段階的な改革の方が現実的だと考えられていたのです。

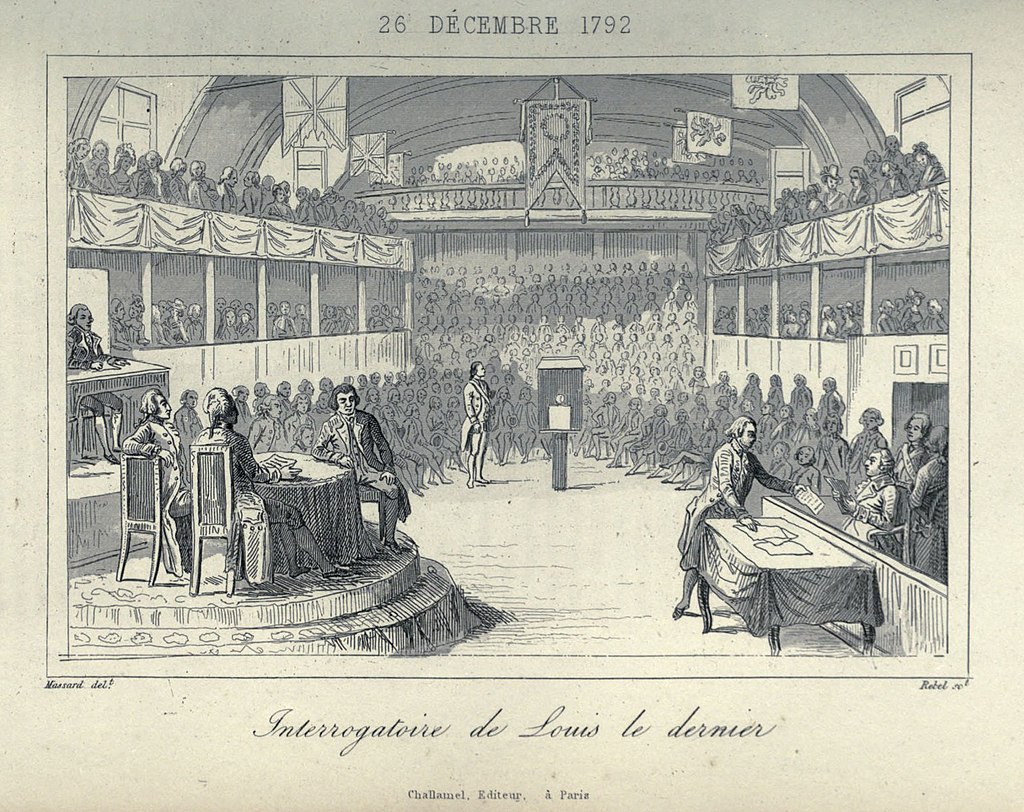

しかし、後にルイ16世が国外逃亡を企てたヴァレンヌ事件などをきっかけに、「やはり王は信用できない」と民衆の怒りが爆発。立憲君主制は短命に終わり、共和制への道が開かれていくことになります。

1791年憲法が目指した新しい政治のかたち

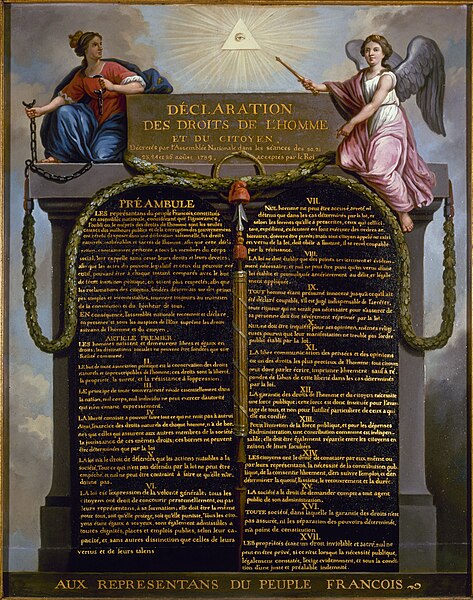

1791年憲法は、形式上は王政を残しながらも、国民主権・法の支配・三権分立など、啓蒙思想に基づく多くの近代的理念を取り入れたものでした。

立法権は国民議会が握り、行政権は国王が担当、司法は独立──というように、権力を分散させる構造も明確に定められました。

この体制はまだ不完全で、選挙権に財産制限があったり、王に拒否権が認められていたりという問題点もありましたが、それでも「王と民が法のもとで共存する」という試みは、当時としては非常に先進的だったと言えます。

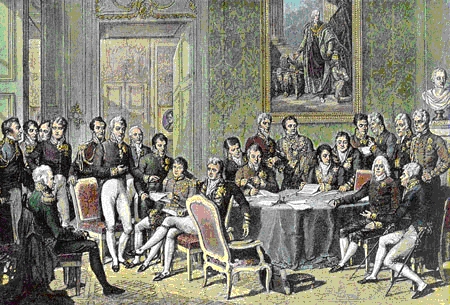

1791年憲法/作者不明

聖職者、貴族、平民が1791年憲法を共同で鍛造する様子を描いた作品。フランス革命の精神とその政治的成果を示している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

このように、フランス革命で成立した立憲君主制は、イギリスの制度をモデルにした「王と憲法の共存」を目指す体制でした。

当時の人々は、急激な変化ではなく、安定した改革によって近代的な国家をつくることを望んでいたのです。

たとえその体制が長く続かなかったとしても、「国家のあり方を制度で決める」という考え方を根づかせた点で、大きな一歩だったと言えるでしょう。

|

|

|