フランス革命の出来事を調べていたら「ギルド廃止」という言葉を見つけました。ギルドって中世の職人や商人の組合のことだと習ったけど、当時のフランスでは具体的にどんな役割をしていたんですか? それがなくなると商売や働き方はどう変わったのでしょうか。革命の中でなぜ廃止されることになったのか、その背景や影響を詳しく知りたいです。

|

|

|

ギルド廃止とは、1789年から始まったフランス革命のなかで、それまで商工業を牛耳っていた職人や商人たちの組合制度を、革命政府が公式に解体した出来事のことです。

中世からずっと続いていたギルドは、商品の品質管理や価格設定、職人の育成、さらには営業の独占なんかも手がけていました。一見するとしっかりした制度のようですが、その分、新しい人や発想が入りづらく、かなり閉鎖的でもあったんですね。

革命政府は「自由な経済活動」を大きな目標に掲げていたので、こうした古い独占や特権は封建的な遺産だとみなし、思いきって撤廃に踏み切ったんです。ギルドの廃止は、商売やものづくりの世界にも革命の波が押し寄せた証だったと言えるでしょう。

ギルドが担っていた役割

旧体制時代のフランスでは、靴屋やパン職人、織物商といった職業ごとにギルドと呼ばれる組織がありました。そしてなんと、ギルドの会員じゃないと、その仕事を合法的にやることができなかったんです。職業ごとに細かなルールを設けて、都市の経済秩序を守る仕組みとして、大きな役割を果たしていたんですね。

技能と品質を守る仕組み

ギルドは、ただの仲間内の集まりじゃありませんでした。製品の品質基準や製造方法をきっちり管理して、伝統の技術を守っていたんです。職人の世界では「徒弟(apprentice)→職人(journeyman)→親方(master)」という段階があって、昇格には試験が必要。そうやって職人の腕を保証し、しっかり技術が受け継がれていく仕組みになっていました。

都市経済を支える秩序

価格や販売方法のルールも、ギルドの管理のひとつ。これによって「値段のつり上げ」や「質の悪い商品」の氾濫を防いでいたんです。だから都市に暮らす人々にとって、ギルドは経済の秩序を守ってくれる安全装置みたいな存在でもありました。

閉鎖性と批判の高まり

でも、その反面、ギルドはだんだんと閉鎖的な組織になっていきます。会員資格が特権化して、ギルドに入れない人は商売のチャンスすら与えられない、なんてことも。

18世紀に入ると啓蒙思想が広まり、「もっと自由な経済を!」という声が高まります。ギルドは次第に「古くさい、時代遅れの制度」と見なされ、革命の波の中で解体の対象になっていったんです。

社会の秩序を支えた存在が、時代の価値観の変化によって一気に見直される――ギルドの廃止は、そんな象徴的な出来事だったと言えそうですね。

レンブラント「絵織物商の組合の監査役たち」

17世紀のアムステルダムの織物ギルドの監査役たちを描いたレンブラントの絵画。ギルドの重要な役割としての彼らの仕事を象徴している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

廃止に至った理由

1789年に始まったフランス革命は、「封建的な特権を根こそぎなくそう」という動きと一緒に進められました。ギルドによる営業の独占や、限られた人しか資格を得られない仕組みも、貴族や教会の特権と同じく不平等の象徴とみなされるようになっていったんです。

ル・シャプリエ法と自由の理念

そんな中で1791年に登場したのが、ル・シャプリエ法。この法律では、ギルドを含め、あらゆる職業団体の結成が禁止されました。「すべての市民は、自由に職業を選び、自由に働くことができるべきだ」という自由経済の理念が、ここではっきりと打ち出されたんですね。

つまり、国家や団体に縛られることなく、個人が自分の力で競い合える社会。それこそが、革命政府が目指した新しい経済のかたちだったのです。

啓蒙思想と社会的背景

この動きの背景には、18世紀に広まった啓蒙経済思想の影響が大きくありました。自由貿易を重視し、競争こそが社会を豊かにするという考え方。そして同時に、都市の職人や新興の商人たちが抱えていた、閉鎖的なギルドへの不満も重なっていきます。

「これじゃ新しいことを始められない」「才能があっても門前払いされる」――そんな声が積もりに積もって、一気に制度ごと崩されることになったんですね。ギルドはまさに、時代の流れに逆らえなかった制度だったと言えるでしょう。

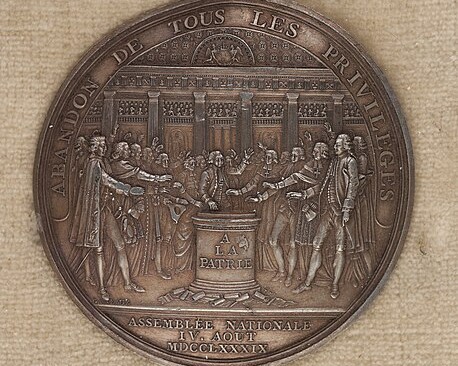

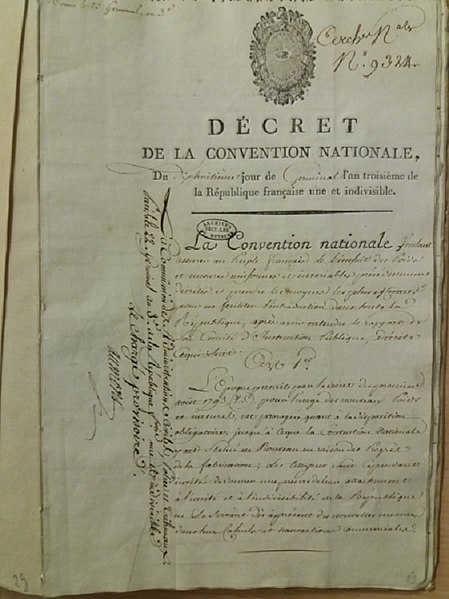

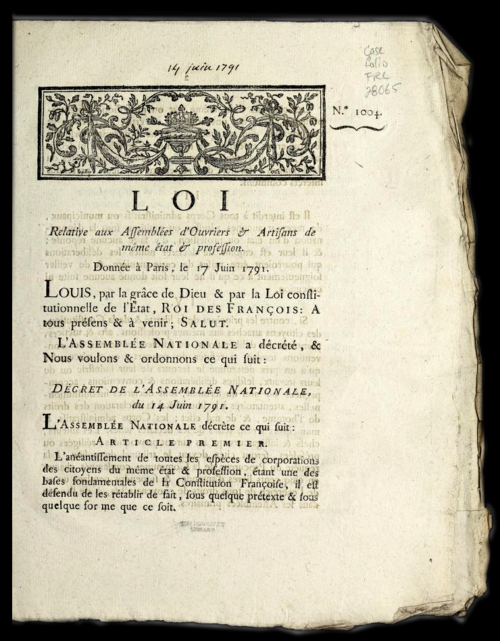

ギルドを廃止したル・シャプリエ法(1791)の公布文

フランス革命期に国民議会が可決した法で、同業者の結社(ギルド)や職能団体の結合を禁じ、市場の自由化を推し進めた。

出典:France, Assemblee constituante; Louis XVI / Wikimedia Commons Public domainより

廃止後の変化と影響

ギルドがなくなったことで、表向きには誰でも自由に商売や製造に挑戦できる時代がやってきました。これまで門前払いされていた人たちにもチャンスが広がり、新しい業者や技術が次々と登場。都市の経済も勢いづいて、活気がどんどん増していったんです。

でもその一方で、ギルドが持っていた「守りの役割」が失われてしまったことで、思わぬ混乱も起きはじめます。

自由競争の促進と技術革新

ギルドによる営業の制限がなくなったことで、新しく商売を始める人や技術を持ち込む人がぐっと増えました。それによって革新的なアイデアや技術が流れ込み、これまでにない商品やサービスが生まれていきます。

競争も激しくなったので、価格は下がるし、商品はどんどん多様化。市民にとっては選択肢が増えたことで、暮らしが少しずつ豊かになっていくような変化も見られました。

ただしその陰には、次に語るような課題もあったんです。

保護機能の喪失と混乱

一方で、ギルドが長年担ってきた品質管理や労働条件の保障といった保護の仕組みは、制度の廃止とともに失われてしまいました。その影響で、市場には粗悪品が出回るようになり、労働環境もどんどん過酷に。

価格競争の激化で職人や労働者の暮らしは厳しさを増し、「自由化が進んだはずなのに、生活はむしろ苦しくなった…」という声も多く聞かれるようになります。経済の自由化が歓迎される一方で、こうした社会のひずみが新たな不安材料となっていったんです。

新しい制度への移行

19世紀に入ると、産業革命の波がフランスにも押し寄せてきます。これにともない、工場制度が広がり始め、手工業中心だった生産のあり方も大きく変わっていきました。

かつてギルドが果たしていた役割――たとえば職人の技術育成や労働環境の守り手といった機能は、やがて労働組合や国家による規制制度にバトンタッチされていきます。

つまりギルド廃止は、経済を自由にしただけじゃなく、新しい時代の労働問題の幕開けでもあったというわけです。守るものがなくなったからこそ、新しい守り方が模索されるようになったんですね。

蒸気と鉄道が動かした19世紀フランス

1877年のパリ・サン=ラザール駅を描いた作品。鉄道網の拡大は工場生産と都市市場を直結させ、かつてのギルドの統制を越える分業と大量輸送を促進した一方で、賃金や労働時間をめぐる労働問題を先鋭化させた。

出典:Claude Monet(artist) / Wikimedia Commons Public domainより

ギルド廃止は、旧体制ががっちり閉ざしていた経済の扉を開き、自由な市場へと一歩踏み出す大きな契機になりました。これまで限られた人しか参入できなかった商売の世界に、ようやく風通しが生まれたんです。

でもその一方で、ギルドが担っていた品質の管理や労働環境の保障といった「守り」のしくみが一気になくなってしまったことで、思いもよらない混乱や新たな課題も顔を出すことに。

つまりフランス革命は、王政を倒すとか憲法を作るといった政治的な話にとどまらず、人々の働き方や商売のあり方そのものを根っこから揺さぶった出来事だったんですね。経済の自由と、その裏にある不安定さ――その両方を生んだ、大きな転換点だったと言えるでしょう。

|

|

|