フランス革命の前には「三つの身分」が存在していたと聞きますが、実際には特権身分(第一身分と第二身分)と第三身分の間に、どんな違いがあったのでしょうか? 貴族や聖職者が特権を持っていたのは知っていますが、具体的にどんな待遇の差があったのか、そして第三身分の人々がどういう生活をしていたのかを詳しく知りたいです。

|

|

|

フランス革命直前の社会は、「三部会(三つの身分)」と呼ばれる身分制度によって構成されていました。ここでのポイントは、生まれによって人間が法的にも社会的にも区別されていたということ。特権身分(第一身分と第二身分)は少数派ながら多くの特典を持ち、第三身分は圧倒的多数でありながら重い負担だけを背負わされていたんです。

第一・第二身分=わずかな人口で多くの特典

まず、第一身分は聖職者。人口のわずか0.5%未満でしたが、教会の権威と財産を背景に大きな影響力を持っていました。課税免除の特権があり、広大な教会領を保有し、信仰や教育の分野でも力を持っていました。

第二身分は貴族。人口の約1〜1.5%で、国王から与えられた土地や称号を持ち、領主として農民から地代や労働を徴収する立場にいました。こちらも原則として課税されず、軍や高官などの重要ポストはほとんどこの階層で占められていました。

つまり、わずか2%程度の特権階級が、税の支払いを免除されつつ豊かな暮らしをしていたわけです。

第三身分=全人口の9割以上が「非特権層」

一方、第三身分は人口の約98%を占めていました。構成は多様で、都市の労働者や職人、商人、中産市民、そして大多数の農民たちが含まれます。

この第三身分こそが、国の経済や生産の基盤を支えていたにもかかわらず、重税を課される一方で政治的発言権はほとんどゼロ。しかも、領主や教会への義務(地代や労働奉仕)まで課されていて、生活はかなり過酷でした。

さらに、三部会では形式的にすべての身分が平等に1票ずつを持っていたものの、第一・第二身分が結託すれば、第三身分の主張は簡単に無視される仕組みでした。つまり、社会の大多数を占める人々の声が制度上無視されていたのです。

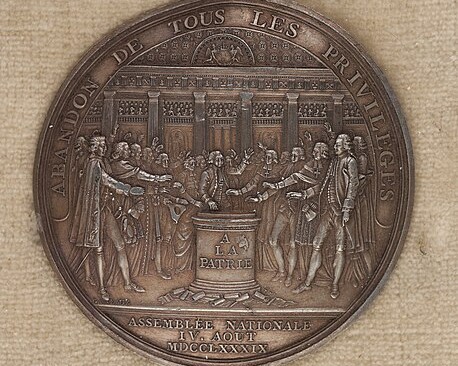

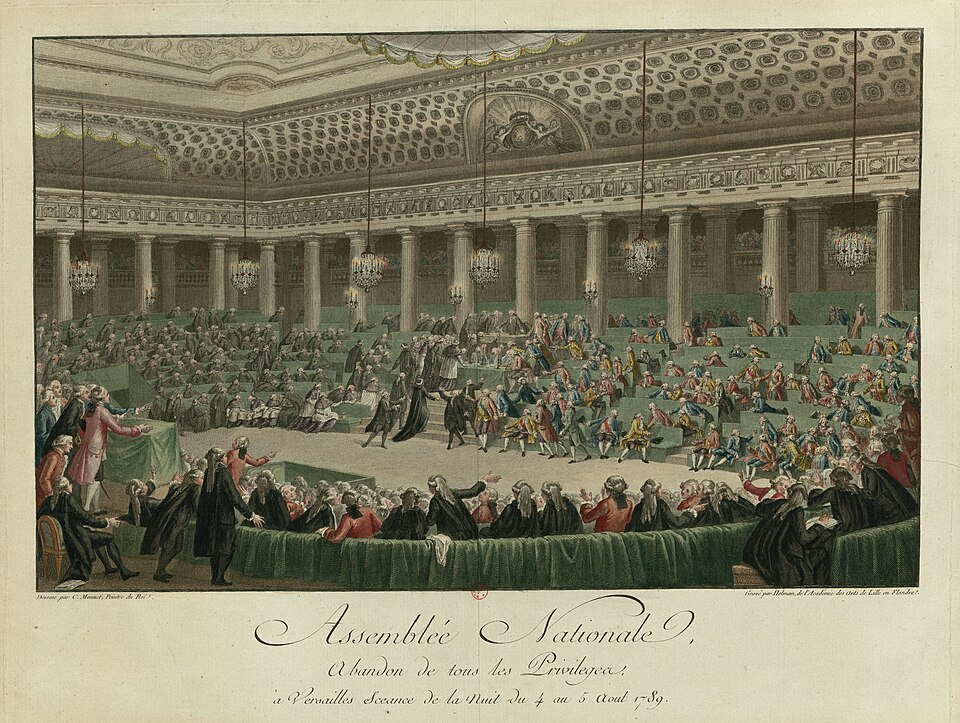

第三身分、1789年

フランス革命前の第三身分と特権身分の格差を風刺したイラスト

(出典:Creative Commons Public Domainより)

この格差が革命の火種になった

このように、特権身分と第三身分との間には法的、経済的、政治的に明確な格差が存在していました。しかも、第三身分の中にもブルジョワジー(有産市民)と都市の労働者・農民のような内部格差があり、「不満の分厚い層」が社会に広がっていたんです。

18世紀後半には、啓蒙思想の広がりや経済の停滞、食糧危機がその不満に火をつけ、「なぜ一部の人だけが特権を持ち、我々が苦しまなければならないのか?」という問いがあちこちで語られるようになります。

この構造的不平等こそが、1789年の革命へと突き動かす最大のエネルギー源になったんですね。

このように、フランス革命前の社会は、ごく一部の特権階級が支配し、圧倒的多数の第三身分が支えるという、極端に偏った構造でした。

特権身分と第三身分の間にあったこの深い溝が、「平等」や「国民主権」といった革命の理念を生む土壌となり、歴史を大きく動かす原動力となったのです。

|

|

|