フランス革命の原因としてよく「財政難」が挙げられますが、具体的にはどんな理由でフランスの財政が赤字に転落していたのでしょうか? 王室の浪費や戦争の影響という話も聞きますが、それだけで国家の経済がここまで追い詰められたのでしょうか。どんな背景や構造的な問題が積み重なって、革命にまでつながるような深刻な財政危機が生まれたのか、詳しく教えてください。

|

|

|

フランス革命の大きな引き金となった「財政難」──それは単なる赤字ではなく、長年積み重ねられてきた“構造的な問題”の爆発でした。華やかな宮廷生活や戦争の支出だけでなく、税制の不公平さや時代遅れの経済システムが複雑に絡み合い、「もうこのままでは立ち行かない」と国中が感じるほどの危機に陥っていたのです。

戦争と贅沢が積み上げた膨大な国債

まず注目すべきは、18世紀のフランスが繰り返し関わってきた戦争。とくに七年戦争(1756–1763年)やアメリカ独立戦争(1775–1783年)への参戦は、莫大な戦費を必要とし、その財源はほぼすべて借金でまかなわれていました。

アメリカへの支援は「反英感情の高まり」と「自由の理念」から積極的に行われましたが、その代償は大きく、国家債務は天井知らず。この時点でフランス政府の年間支出の半分以上が、すでに借金の利子の返済に消えていたとも言われています。

加えて、ルイ14世以降の豪奢な宮廷生活──とくにヴェルサイユ宮殿の建設や維持には、国庫から膨大な費用がつぎ込まれていました。見た目は栄華を極めていたフランスですが、その内側では、国の財政がどんどん空洞化していたんです。

ヴェルサイユ宮殿の絵画/ピエール・パテル作

莫大な建築費が招いた財政難がフランス革命の導線となった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

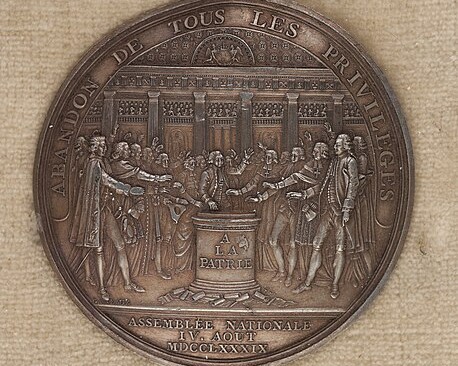

不公平な税制と徴収システムの限界

戦争や贅沢が赤字の「原因」なら、不公平な税制はその「出口」を塞いでいた要因です。フランスの旧制度(アンシャン・レジーム)では、社会が三つの身分に分けられていて、第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)は、ほとんど税を納めていませんでした。

つまり、国の歳入のほとんどが、第三身分=平民からの税収に頼っていたわけです。ところが、その平民たちの生活はすでに困窮していて、新たな増税は反発の火種に。

しかも徴税制度も時代遅れで、徴税請負人(タックス・ファーマー)という民間業者にまかせっきり。中間搾取や汚職が横行し、国民の不満は増すばかりでした。

税を集めても借金返済で消え、国のために使われている実感が持てない──そんな構図が人々の怒りを大きくしていったのです。

第三身分/1789年

特権身分である聖職者や貴族がほとんど免除されていた中で重税を負担させられた社会的不平等を風刺したイラスト

(出典:Creative Commons Public Domainより)

経済構造の時代遅れと物価高騰

さらに深刻だったのが、そもそもフランスの経済の仕組みそのものが古びていたということです。18世紀末のイギリスでは、蒸気機関をはじめとした産業革命がどんどん進み、新しい工業社会の形が生まれていました。でもフランスはといえば、まだまだ封建的な農業中心社会の色が濃く残っていたんですね。

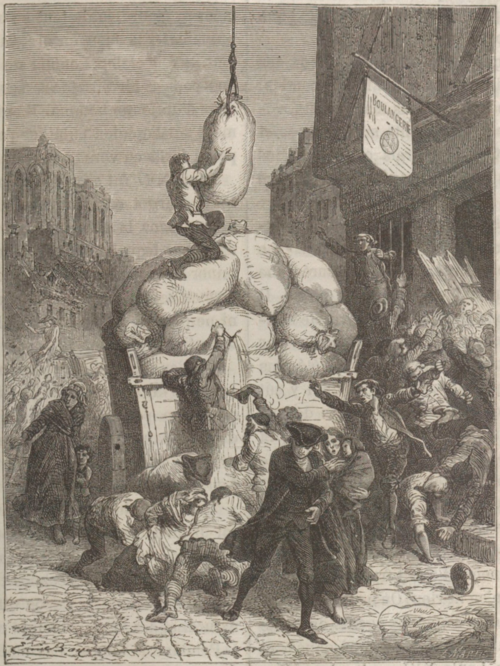

しかも追い打ちをかけるように1770~80年代は天候不順による凶作が続き、特にパンの値段が急激に上がりました。フランスの庶民にとってパンは主食であり生命線。だからこそ物価高騰は人々の暮らしを直撃し、都市の労働者や農民は「明日の食べ物にすら困る」という切実な状況に追い込まれていきました。

1775年 パリのパン屋襲撃(小麦戦争)

フランス革命前の凶作と穀物流通の自由化でパンが高騰し、食糧危機が頻発した状況を示す挿絵

出典:Emile Bayard (author) / Public domainより

一方で、宮廷では相変わらず豪華な舞踏会や祝宴が開かれ、貴族たちはシャンパンを片手に金の食器で食事を楽しんでいたといいます。この庶民と貴族の暮らしぶりのギャップは、人々の怒りを一気に高める燃料となり、「このままじゃやっていけない!」という革命のうねりへとつながっていったのです。

このように、フランス革命の背景にある財政難は、単なるお金の問題ではなく、社会の構造的な矛盾が限界を迎えた結果でもありました。

戦争と浪費による累積債務、不公平な税制、時代遅れの経済構造、そして広がる貧富の差──こうしたすべてが積み重なって、革命という「大爆発」に至ったのです。

革命は、王を倒すためだけでなく、「このままでは国そのものが崩れてしまう」という危機感から生まれたものでした。

|

|

|