フランス革命といえば「自由、平等、博愛」──このスローガンを知らない人はいないくらい有名ですが、それぞれの言葉に込められた意味って、実はあまり深く考えたことがありません。ただの理想論ではなく、あの激動の時代を生きた人たちにとって、どんな願いや現実的な課題が詰まっていたのか。どうしてこの3つの言葉が、革命の象徴として語り継がれるようになったのか、ぜひ詳しく知りたいです。

|

|

|

「自由、平等、博愛(Liberté, Égalité, Fraternité)」というスローガンは、フランス革命が目指した新しい社会の理想像をたった3語に凝縮したものです。今では当たり前に思える言葉かもしれませんが、当時の人々にとっては、それぞれが切実で、そして革命そのものを象徴するような力強い理念でした。

この3つの言葉はもともと自然にセットで使われていたわけではなく、徐々に組み合わされていきながら革命後半に定着し、19世紀を通じて共和国の核心的な価値観として根づいていくことになります。

「自由」──抑圧からの解放という切なる願い

「自由」とは、まず絶対王政からの解放を意味していました。それまで王や貴族、教会といった存在が社会を支配し、庶民は発言権も行動の自由も大きく制限されていたんです。

革命によって、言論の自由、信教の自由、職業選択の自由などが訴えられるようになり、「自分の人生は自分で選ぶ」という考え方が市民の間に広がっていきました。

ただし、この「自由」は時に激しすぎる熱狂や混乱も生み出します。言論の自由を守るために戦った人々が、のちに「反革命的」とされて弾圧されるなど、理想と現実のせめぎ合いが繰り返されました。

「平等」──身分を越えて同じ人間として生きる

「平等」は、当時のフランス社会にあった深い身分格差への強い反発から生まれた概念です。王族・貴族・聖職者は特権階級として税を免除され、庶民だけが重税に苦しんでいました。

革命によって封建的な特権が廃止され、「すべての市民は法のもとで平等である」という考えが打ち出されます。これは人権宣言にも明記され、「人間は生まれながらにして自由で平等だ」と定義されました。

とはいえ、当時の「平等」は完全なものではなく、女性や奴隷にはその権利が十分に及びませんでした。この理念が徐々に社会の中で具体化されていくのは、19世紀以降の課題となります。

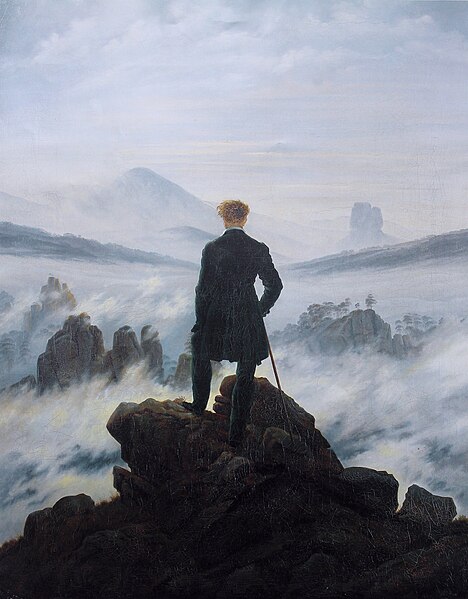

『自由を導く民衆』/ウジェーヌ・ドラクロワ作、1830年

フランス革命がもたらした自由、平等、博愛を象徴する「自由の女神」が、民衆を率いる姿を描いている。理想を追求する民衆の力強い表現が印象的。

(出典:Creative Commons public domainより)

「博愛」──個人を超えた連帯と協力の精神

「博愛(fraternité)」は、兄弟愛・仲間意識と訳されることもありますが、革命の中でとくに重視されたのが市民同士の連帯でした。

自由や平等を実現するためには、一人ひとりがバラバラではなく、互いを思いやり、助け合う関係が必要だという発想です。つまり、「自由で平等な社会」を機能させるには、「共に生きる」ことが不可欠だったんですね。

この理念は、後の社会保障制度や国民国家の形成にもつながっていきます。また、博愛の考え方は国外にも広がり、国境を越えて人類全体の幸福を追求する思想へと発展していきました。

フランス共和国の理念を象徴する「自由、平等、友愛」が掲げられたフランス・ヨンヌ県の市庁舎。これらの原則は、公共の建物に日常的に組み込まれ、市民にその価値を思い出させる。

(出典:Creative Commons CC BY-SA 4.0より)

このように、「自由、平等、博愛」というスローガンには、社会を根本から変えるための理念と、それを支える人々の強い意志が込められていました。

そしてこの3つの言葉は、単なる理想ではなく、現実の政治や社会の中で何度も葛藤を繰り返しながら、今日まで受け継がれてきた価値観なのです。

まさにこのスローガンは、フランス革命が単なる政変ではなく、人間がどう生きるべきかを問い直す思想的転換であったことを示す象徴とも言えるでしょう。

|

|

|