フランス革命って「バスティーユ牢獄の襲撃」や「ナポレオンの登場」など、断片的な場面は聞いたことがあっても、全体の流れを頭の中でつなげるのって意外と難しいです。1789年から1799年まで、フランスはどんな順番で政治や社会が変わっていったのか? そしてその10年間で、どうして国王の処刑からナポレオンの台頭にまで至ったのか──主要な出来事を時系列で整理して、すっきり理解したいです!

|

|

|

フランス革命の流れをざっくり時系列で追うと、「王政の危機」→「革命の爆発」→「共和制の混乱」→「ナポレオンの登場」という四幕構成のようになります。

まず1789年、財政破綻と社会不満を背景に三部会が招集され、これが「国民議会」への変身をきっかけに革命の火がつきます。バスティーユ牢獄の襲撃はその象徴的事件。ここから封建的特権の廃止や人権宣言が続き、立憲君主制が試みられましたが、王と議会の対立は深まるばかり。

やがて1792年に王政は廃止され共和制へ。しかし国内はジャコバン派とジロンド派の争い、国外は対仏同盟との戦争で混乱の極みに。1793年にはルイ16世とマリー・アントワネットが処刑され、恐怖政治が始まります。

1794年のテルミドールのクーデターで恐怖政治は終わりますが、政治は不安定なまま。1799年、ついにナポレオンが登場し、ブリュメール18日のクーデターで総裁政府を倒し、革命は終幕を迎えます。

王政の崩壊から革命の幕開け

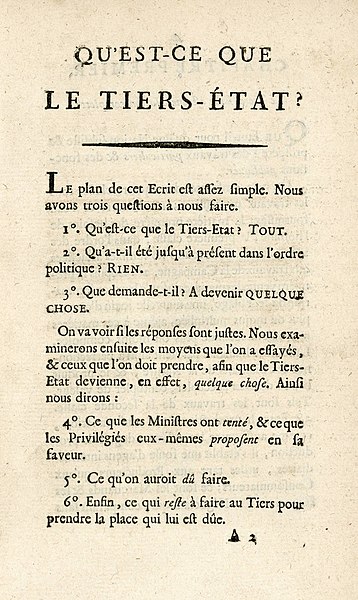

18世紀末のフランスは、戦争や宮廷の浪費によって国家財政が限界に近づきつつありました。しかも貴族と聖職者が税負担を免れていたため、重税は庶民に集中。そこへ食糧不足が重なり、都市でも農村でも不満が爆発寸前の状態に。ルイ16世は苦境を打開するため1789年に三部会を召集しますが、平民(第三身分)は「国民議会」を名乗り、改革を主導する立場に立とうとします。

この挑戦に対して王側が強硬な姿勢を見せたことで、両者の緊張は決定的に高まりました。そして同年7月14日、ついにバスティーユ牢獄の襲撃が勃発。単なる暴動を超えて「旧体制(アンシャン・レジーム)の象徴を打ち破った日」として、フランス革命の幕が開いたのです。

民衆の不満と社会的背景

フランス社会の不満は、単に経済的な困窮だけではありませんでした。啓蒙思想の広がりによって「人間は本来平等である」という価値観が浸透し、身分制そのものに対する疑問が高まっていたんです。これまで黙って従うしかなかった庶民が、知識を武器に「声を上げる権利」を自覚したのも、この時代ならではの特徴でした。

ジャン=ジャック・ルソー

「社会契約論」で人民主権を説いた啓蒙思想家であり、その理念はフランス革命の精神的支柱となった

(出典:Creative Commons Public Domainより)

王権と議会の対立

ルイ16世は一応「改革の必要性」を理解してはいましたが、王権の権威を譲ることには強い抵抗を示しました。その結果、国王と国民議会の間には「妥協なき対立」が生まれ、議会の改革要求を力で押さえ込もうとする動きが出てきます。これが暴力的衝突を招き、革命を不可避にしたのです。

バスティーユ襲撃の象徴性

当時のバスティーユ牢獄には、実際にはほとんど囚人がいませんでした。にもかかわらず襲撃が大事件として扱われるのは、そこが「王権の圧政を象徴する建物」だったからです。民衆がこの牢獄を破壊したことは、単なる武力行動以上の意味を持ちました。人々は「自分たちの力で歴史を変えられる」という確信を得て、ここから革命のうねりが一気に加速していったのです。

その後、封建的特権の廃止や人権宣言の採択が進み、「主権は国民にある」という思想が政治の中心に据えられます。しかし王政と国民の間に横たわる溝は埋まらず、やがて立憲君主制は崩れ落ちることになります。

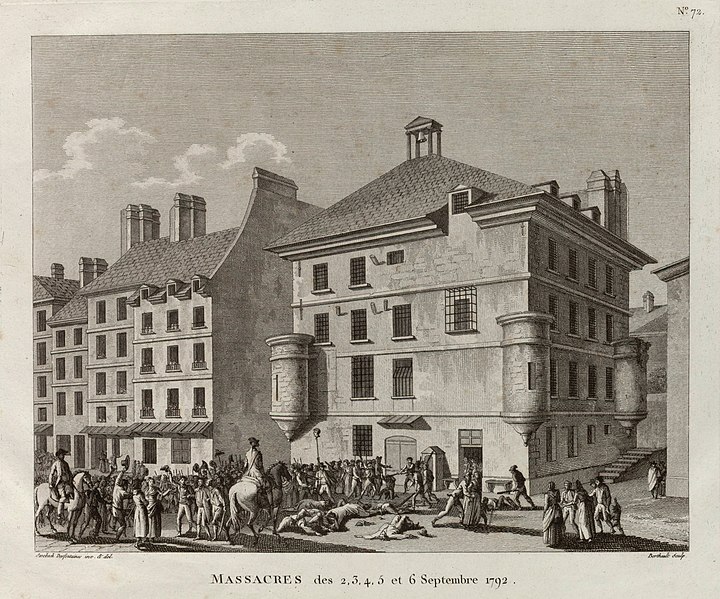

バスティーユ襲撃

バスティーユ襲撃は実際の軍事的価値以上に、王権専制の象徴を打ち砕いた出来事として革命の象徴性を帯びた事件だった

(出典:Creative Commons Public Domainより)

共和制と恐怖政治

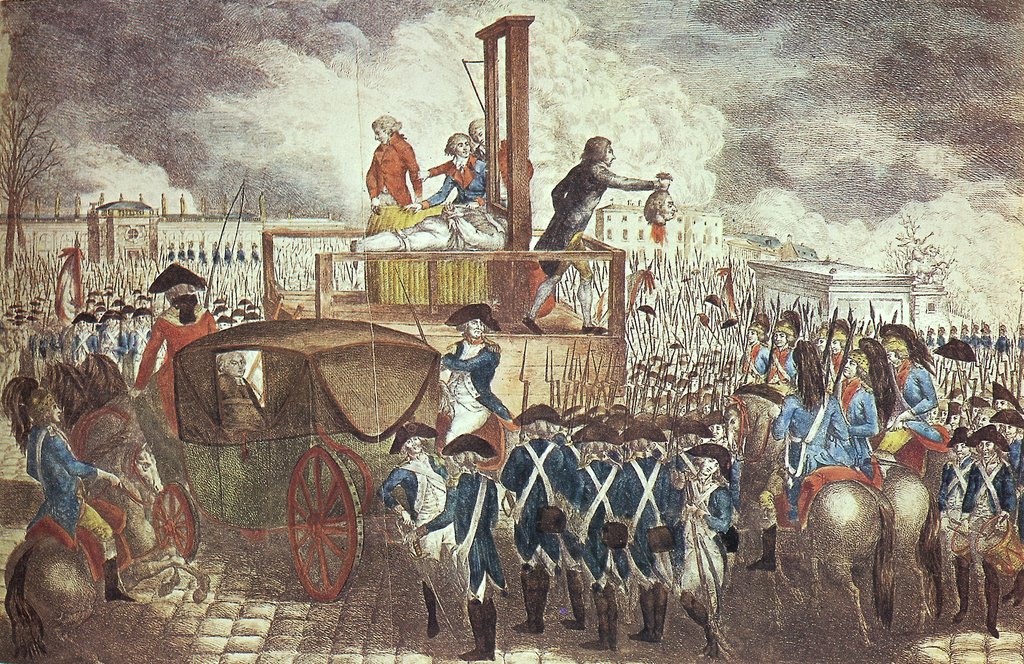

1792年、国王夫妻の国外逃亡未遂事件や対外戦争の連敗を経て、ついにフランスは王政廃止を宣言。ここに第一共和政が誕生しました。これは「王なき国家」がヨーロッパの真ん中に現れたということで、当時としては極めて画期的な出来事でした。翌1793年、ルイ16世とマリー・アントワネットが処刑されると、国内外に走った衝撃は計り知れません。ヨーロッパの君主たちは自分たちの身に迫る危機を感じ、一層フランスへの敵意を強めることになりました。

恐怖政治の広がり

王政の崩壊後もフランスに安定は訪れませんでした。国内ではジャコバン派が台頭し、恐怖政治を徹底。反革命分子と見なされた者は容赦なく処刑され、ギロチンは日常的な光景と化しました。自由を掲げたはずの共和国が、実際には「恐怖による統治」に変質してしまったのです。市民は互いを監視し合い、少しでも疑われれば命を落としかねない緊張感の中で暮らしていました。

ルイ16世の処刑(1793年)

フランス革命中のパリ、ラ・コンコルド広場で行われたルイ16世のギロチンによる処刑を描いた絵画

(出典:Creative Commons Public Domainより)

対外戦争と孤立

同時に国外では、オーストリアやプロイセンをはじめとするヨーロッパ列強が次々と反フランス同盟を結成。フランスは四面楚歌の状態で、国土を守るために徴兵制が導入され、膨大な人的資源が戦場へ送り出されました。戦争は革命の理念を国外へ広める一方で、国内改革の余力を奪い、市民の負担をますます重くしていきます。

テルミドールのクーデターとその後

1794年、恐怖政治を主導したロベスピエールが失脚する「テルミドールのクーデター」が起こり、ようやく流血の嵐は収まります。しかし政治の混乱は収束せず、その後に発足した総裁政府も腐敗や無能さで人心をつなぎとめることができませんでした。理想に燃えて誕生した共和国が、実際には不安定と混迷の連鎖に陥っていったのです。

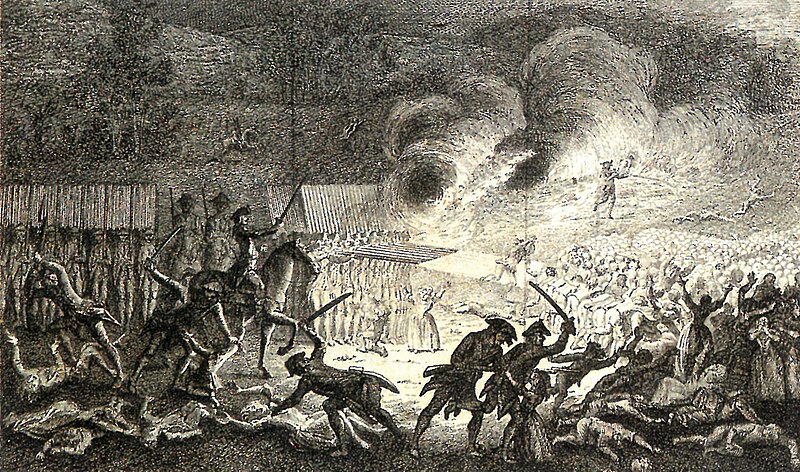

ギロチン台へ向かうロベスピエールとサン=ジュスト/アルフレッド・ムイヤール作

1794年、失脚したロベスピエールとその主要な支持者がギロチン台へ向かう場面を描いた絵画

(出典:Creative Commons Public Domainより)

ナポレオンの台頭と革命の終焉

1799年、政治の混乱と人々の不安が渦巻くなかで、ひときわ注目を集める存在となったのが軍人ナポレオン・ボナパルトでした。若き将軍としてイタリア遠征やエジプト遠征で名を馳せ、卓越した軍事的才能とカリスマ性を発揮。戦場での勝利は国民に希望を与え、同時に腐敗した総裁政府への不満を背景に、彼への期待が急速に高まっていきました。

ブリュメール18日のクーデター

そして同年11月9日(革命暦ブリュメール18日)、ナポレオンは軍を率いて議会を包囲し、総裁政府を打倒するクーデターを実行します。これが「ブリュメール18日のクーデター」です。クーデターは流血を最小限に抑えて成功し、フランスの政治は一気にナポレオン主導へと転換しました。混乱に疲れ切っていた国民にとって、彼は「秩序を回復する救世主」のように映ったのです。

ブリュメール18日のクーデター

フランス革命の終わりを象徴する「ブリュメール18日のクーデター」を描いた絵画

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命から帝政への移行

クーデター後、ナポレオンは統領政府を樹立し、実質的に国家の最高権力を掌握しました。これは表向き「共和政の継続」を装いながらも、実際には独裁的な支配への第一歩でした。やがて彼は皇帝に即位し、第一帝政を築き上げます。絶対王政を倒したはずの革命が、結局は新たな強力な権力者を生み出すという歴史の皮肉でもありました。

ナポレオンの戴冠式/ジャック=ルイ・ダヴィッド作

1804年、ノートルダム大聖堂で行われたナポレオン・ボナパルトの戴冠式を描いた絵画。革命が否定したはずの絶対権力の復活を象徴。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

理念の継承と変容

とはいえ、革命の精神が完全に失われたわけではありません。ナポレオンはナポレオン法典の制定を通じて、法の下の平等や所有権の保障といった理念を制度化しました。

こうした仕組みはフランス国内にとどまらず、征服地や後世の国々にも受け継がれていきます。つまり、ナポレオンの登場は革命を終わらせると同時に、その成果を形として残す役割を果たしたといえるのです。

こうしてフランスは革命の混迷を経て、ナポレオンのもとで新たな時代へと踏み出していきました。掲げられた「自由・平等・博愛」の理念は、形を変えながらもフランス社会の基盤として息づき続けていったのです。

『ナポレオン法典』1810年版

ナポレオン法典は、身分特権の廃止や法の下の平等といったフランス革命の理念を法体系として具体化した近代民法典だった

(出典:Creative Commons Public Domainより)

このようにフランス革命の10年間は、王政の崩壊から共和制の試行錯誤、恐怖政治、そして軍事的リーダーの台頭まで、めまぐるしく展開しました。

その過程で築かれた国民主権や平等の理念は、フランス国内だけでなくヨーロッパ各地に広まり、19世紀以降の革命運動の原動力となっていきます。つまり、この時系列の流れを押さえることは、近代史の扉を開く鍵でもあるのです。

|

|

|