フランス革命の年表を見ていたら「免税特権の廃止」という出来事がありました。貴族や聖職者が税金を払わなくてもよかった、というのはなんとなく知っているのですが、それって具体的にどんな仕組みで、なぜそんな特権があったのでしょうか? そして革命の中でそれがどうやって無くなり、社会にどんな影響を与えたのか、詳しく教えてください。

|

|

|

免税特権の廃止とは、1789年8月4日、フランス国民議会が貴族や聖職者が持っていた税金免除の権利を正式に終わらせた出来事です。

旧体制(アンシャンレジーム)では、人口のわずかな上層階級がほとんどの財産や土地を握りながら、直接税から免除されていました。その負担は第三身分(平民)に集中し、生活は圧迫される一方。

革命の中で「すべての国民は法の前に平等である」という理念が広まり、この不公平な税制度は最も早く解体の対象となりました。

免税特権とはどんな制度?

旧体制のフランスでは、聖職者(第一身分)と貴族(第二身分)が免税特権を持っていました。

彼らは莫大な土地を所有し、年貢や地代から収入を得ていましたが、人頭税(タイユ)などの直接税は免除され、国庫への拠出はほとんど行っていませんでした。聖職者は代わりに「自由寄付」という名目で、貴族は軍役や宮廷奉仕を通じて義務を果たすという建前がありましたが、実態としては財政危機の一因となっていました。

一方、人口の約98%を占める第三身分は重税にあえぎ、農民や都市労働者の生活は限界に近づいていました。

廃止に至る背景

1789年の春から夏にかけて、深刻な財政危機と食糧不足に苦しむ庶民の不満は頂点に達していました。

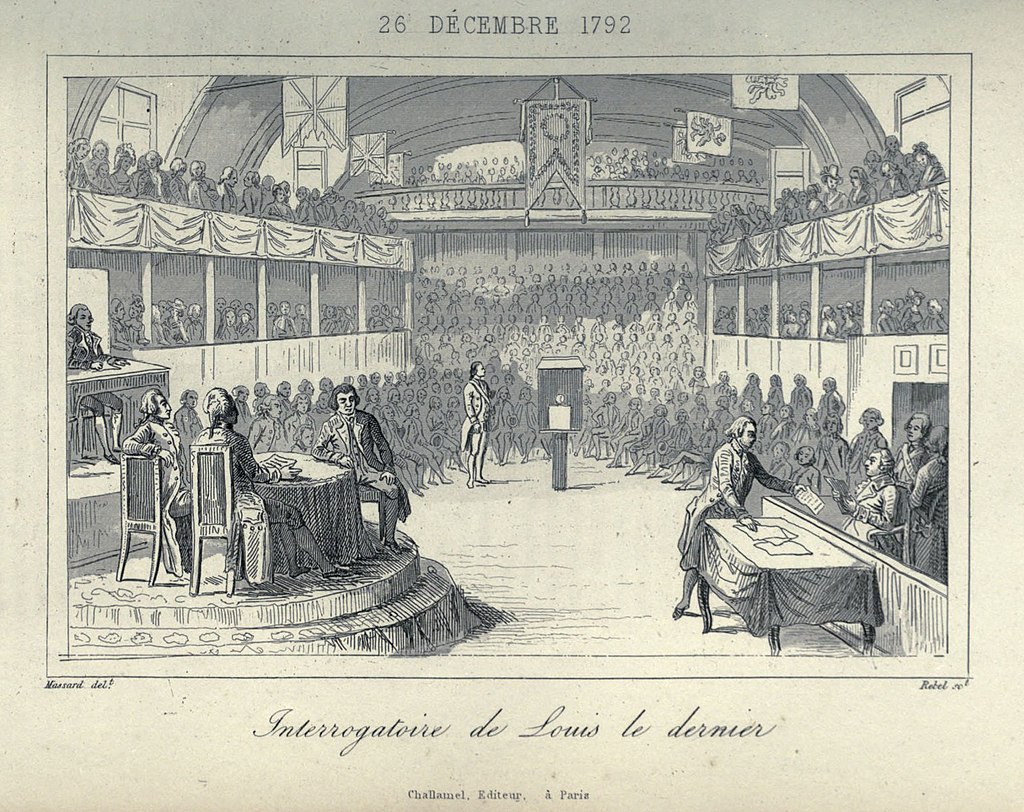

同年6月、第三身分の代表が国民議会を宣言し、全ての国民が平等に負担を分かち合うべきだと主張します。

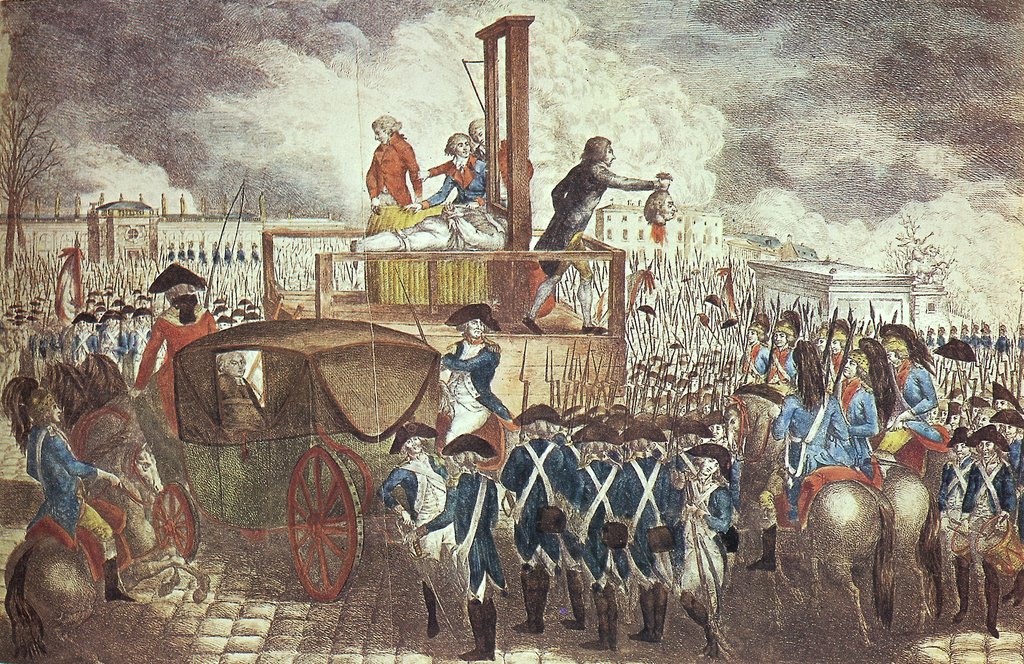

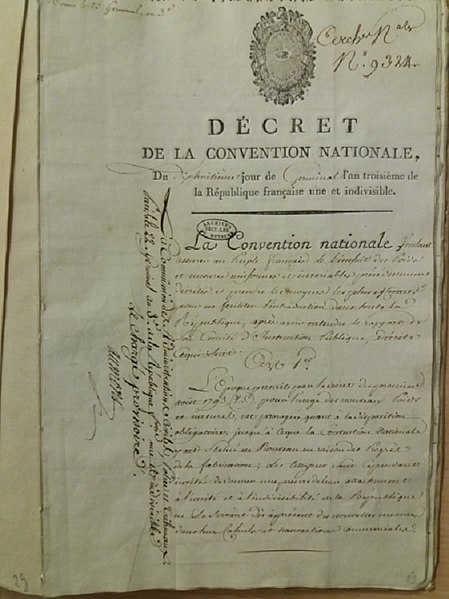

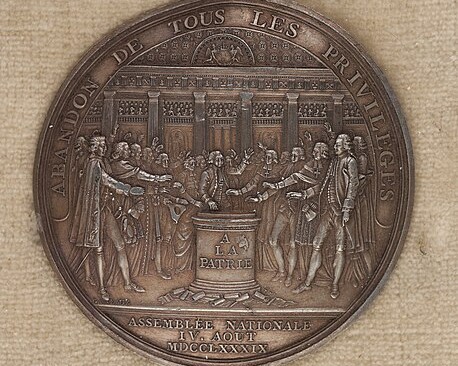

8月4日の夜、国民議会では封建的特権を一気に廃止する決議が行われ、その中に免税特権の廃止も含まれていました。議場では一部の貴族や聖職者が自主的に特権を放棄する姿が見られ、「国民の団結」という象徴的な瞬間として記憶されています。

1789年、フランス国民議会で特権階級の免税特権が廃止される法案が採択された瞬間を描いた貨幣のレリーフ

(出典:Creative Commons CC0 1.0より)

社会への影響

免税特権の廃止により、すべての国民が法の下で平等に税を負担するという原則が確立されました。

これは単なる税制改革ではなく、身分による不平等の象徴を取り除くという意味を持ち、フランス社会の価値観を大きく変えました。

短期的には国庫収入の改善が図られたものの、農民や都市民の負担軽減はすぐには実現せず、革命期の混乱は続きます。それでもこの改革は、近代国家における平等な課税制度の礎となり、19世紀以降のヨーロッパ各国にも影響を与えました。

免税特権の廃止は、旧体制の不公平な税制度を終わらせ、平等な市民社会への第一歩を踏み出した重要な決断でした。

それは、政治や法律だけでなく、人々の「当たり前」の感覚そのものを塗り替えた出来事でもあったのです。

|

|

|