フランス革命を描いた有名な絵画といえば『民衆を導く自由の女神』が思い浮かびますが、この作品を描いたウジェーヌ・ドラクロワ自身は、フランス革命にどう関わっていたのでしょうか? 彼自身が革命に参加したわけではないとも聞きますが、芸術家として、あるいは時代の証人として、どんな立場から革命を捉えていたのか──彼の表現に込められた思いや背景も知りたいです。

|

|

|

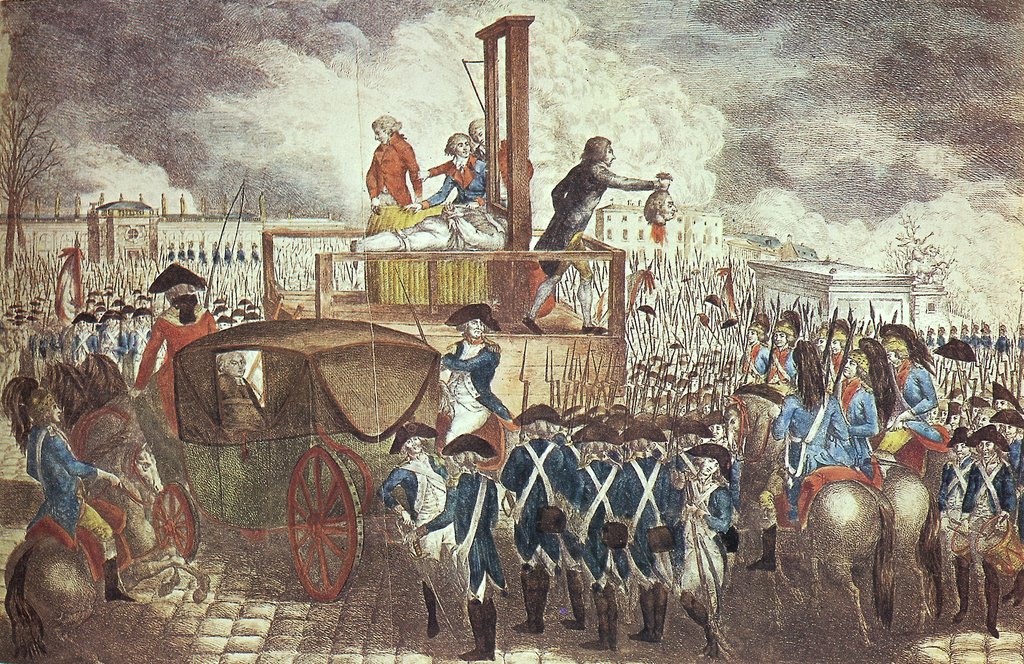

ウジェーヌ・ドラクロワは、フランス革命そのものに直接参加した人物ではありませんでしたが、その精神と余波を最も雄弁に描いた芸術家のひとりです。彼が生きた時代は、第一のフランス革命(1789年)から数十年後の七月革命(1830年)の時期。そこで描かれたのが、後世まで語り継がれる名画『民衆を導く自由の女神』でした。

この作品は、まさに「絵画で描かれた革命」。政治的メッセージと芸術的感情が交差する、フランス近代美術の象徴的な傑作です。

「民衆」と「理想」を描くことで革命を支持

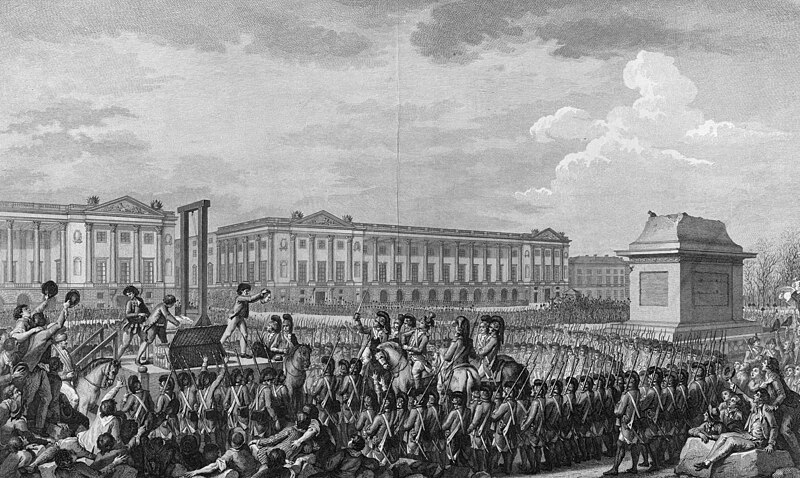

ドラクロワがこの作品を描いたのは、1830年に勃発した七月革命直後。ルイ18世の後を継いだシャルル10世による反動的な政治に対して、パリの市民たちが蜂起した出来事です。これにより、ブルボン朝が再び倒れ、ルイ・フィリップによる七月王政が誕生します。

ドラクロワ自身は戦闘に参加していませんが、この歴史的出来事に深く心を動かされ、わずか数ヶ月後に『民衆を導く自由の女神』を完成させます。

作品の中心に描かれた胸をあらわにした自由の女神(マリアンヌ)は、フランス革命の象徴「自由」そのものであり、その周囲には労働者、学生、ブルジョワジーなど様々な階層の民衆が共に戦う姿が描かれています。これは「誰もが革命の担い手である」という、力強いメッセージでもあります。

民衆を導く自由の女神、ウジェーヌ・ドラクロワ作

1830年の七月革命を象徴する作品で、「民衆を導く自由の女神」として知られる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

芸術で政治を語る──ロマン主義の旗手として

ドラクロワは、当時の美術界で台頭していたロマン主義の中心人物でした。ロマン主義は、理性よりも情熱・感情・個人の内面を重視する芸術運動で、ドラクロワはその流れの中で政治的な現実を感情の力で描くことを追求しました。

『民衆を導く自由の女神』もまた、歴史画の伝統的な形式にとらわれず、リアルで生々しい市街戦を描きながら、どこか神話的・象徴的な要素も融合させています。画面に漂う煙や死者の姿、先頭で旗を掲げる女性──それらすべてが革命の混沌と希望を表現しています。

このように、ドラクロワは筆を武器にして革命を描いた芸術家だったのです。

第一革命の記憶と、第二革命へのまなざし

興味深いのは、ドラクロワがこの絵で描いたのは1830年の七月革命であるにもかかわらず、その構図やテーマには1789年のフランス革命の記憶が色濃く反映されているという点です。

当時の民衆にとって、「自由」「平等」「市民権」という言葉は、すでに1790年代からの政治的記憶として根づいていました。ドラクロワもまた、子どものころに聞いたフランス革命の物語や、ナポレオンの登場と没落を見て育った世代です。

だからこそ、彼の絵には一時的な政変ではなく、革命という歴史の大きな流れが込められているのです。

ウジェーヌ・ドラクロワは、フランス革命に参加した戦士ではなく、革命を見つめ、描き、記録した芸術家でした。

彼の描いた『民衆を導く自由の女神』は、単なる戦闘シーンではなく、自由のために立ち上がる人々の“魂”そのものを象徴しています。

革命とは、政治の出来事であると同時に、感情のうねりであり、人間の信念の物語でもある──ドラクロワの筆は、その本質を鮮やかに伝えてくれているのです。

|

|

|