フランス革命の後半に登場する「総裁政府」と「総領政府」って、どちらも革命後の政体だけど、具体的にどう違うんでしょうか? 似たような言葉なので混乱しがちなんですが、それぞれどんな体制だったのか、政治の仕組みや権力のあり方、誰がリーダーだったのかなど、わかりやすく教えてください!

|

|

|

「総裁政府」と「総領政府」は、どちらもフランス革命後に登場した共和制下の政治体制ですが、性格や仕組みはまったく異なります。簡単に言うと、総裁政府は権力を分散させた体制、総領政府は権力を集中させた体制なんですね。

このふたつの違いを知ることは、なぜフランスが革命の末にナポレオンという強力なリーダーを迎えるに至ったのかを理解する上で、とても重要なんです。

| 特徴 | 総裁政府 | 総領政府 |

|---|---|---|

| 期間 | 1795年 - 1799年 | 1799年 - 1804年 |

| 政府形態 | 五人の総裁による共和政 | 三人の総領による共和政、ナポレオンが実権を握る |

| 権力の集中 | 分散された権力、複数の総裁による共同統治 | ナポレオンに集中、実質的な独裁体制 |

| 主な政策 | 内政改革、経済の安定化を目指すが不安定 | 行政、司法、教育制度の改革を推進 |

| 対外政策 | 外交的な平和を維持しようとするものの困難 | ナポレオンの軍事的才能による領土拡大と外交の成功 |

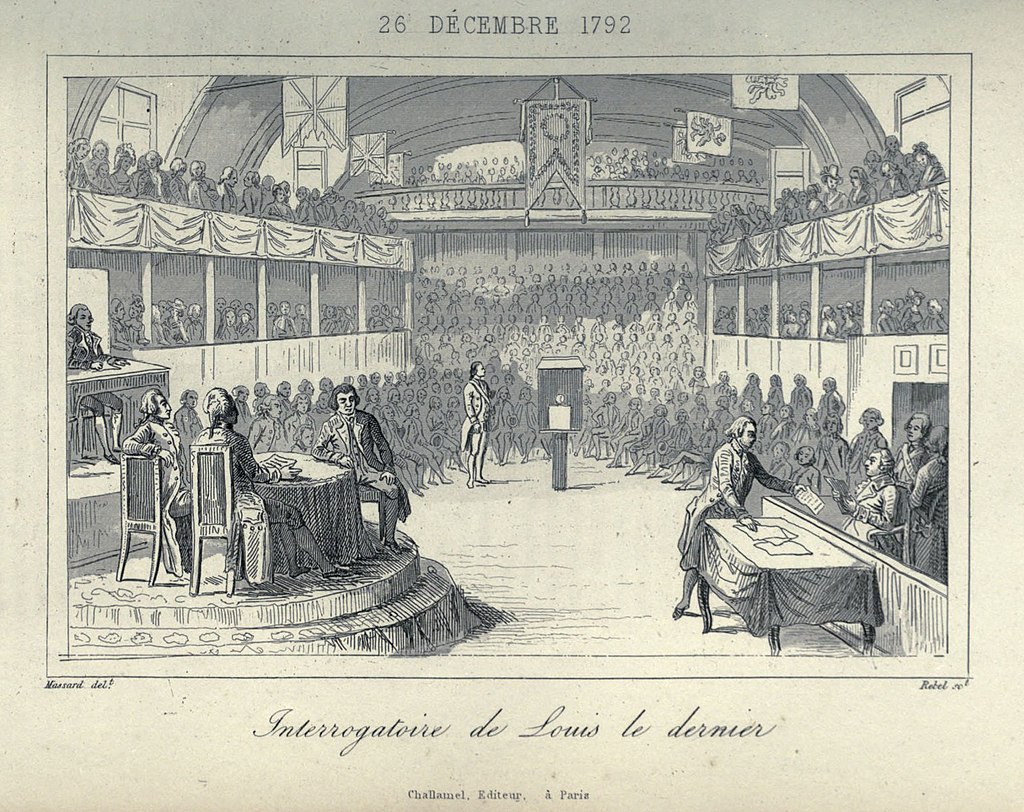

総裁政府は「分権と混乱の政治体制」だった

総裁政府(ディレクトワール)は、1795年から1799年まで続いたフランスの政体で、国民公会の後に登場しました。この体制の最大の特徴は、5人の「総裁」たちが合議制で行政を担当するという仕組みです。

目的は、ジャコバン派による恐怖政治の反省から、「1人に権力を集中させない」こと。しかしその反面、意見の不一致や責任の所在があいまいになることで、政治の混乱や腐敗が広がっていきました。

軍事的にも経済的にも不安定な時代で、各派閥の対立が激しく、国民の支持も薄れていきます。そして、こうした混迷の中で軍人ナポレオン・ボナパルトが次第に頭角を現し、やがて政権の中心へと近づいていくのです。

総裁政府の総裁

左からメルラン・ド・ドゥーエー、ラ・ルヴェリエール=レポー、バラス、フランソワ・ド・ヌフシャトー、ジャン=フランソワ・ルーベル

(出典:Creative Commons Public Domainより)

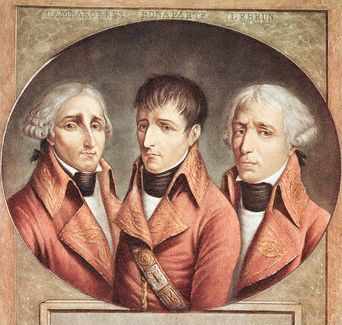

総領政府は「ナポレオンによる集中体制」だった

総領政府(コンスラ)は、1799年のブリュメール18日のクーデタによって、ナポレオンが政権を掌握したのちに始まった体制です。このとき、総裁政府は解体され、新たに3人の「統領(総領)」による政府が設けられました。

とはいえ、実際の政治の主導権はほとんど第一統領ナポレオンに集中していて、残り2人はほぼ形式的な存在でした。彼は軍と国民の支持を背景に、安定と秩序を掲げて政権を掌握し、中央集権的な政治を推し進めていきます。

この総領政府の時代、ナポレオンは革命の理想を一部引き継ぎつつも、国民投票による信任制度を活用して着々と権力を強め、やがて1804年に皇帝へと即位。共和制は終わりを告げ、フランスは帝政へと進むのです。

総領政府の総領

左からジャン=ジャック・レジ・ド・カンバセレス、ナポレオン・ボナパルト、シャルル=フランソワ・ルブラン

(出典:Creative Commons Public Domainより)

「分散」と「集中」──真逆の方向を歩んだふたつの政体

総裁政府と総領政府の最大の違いは、「権力のあり方」にあります。

総裁政府は、恐怖政治の反動から権力の分散を意図して設計されましたが、結果的にその分散が政治の停滞と腐敗を招きました。一方の総領政府は、ナポレオンという強力なリーダーのもとで権力が集中し、軍事や行政の効率化が進んだのです。

このように、フランスは革命後の理想と現実の間で揺れながら、最終的には「安定」と「指導力」を求めてナポレオンの時代へと進んでいったわけです。

|

|

|