フランス革命の中で「封建的特権の廃止」という大きな改革があったと知りました。封建的特権って、貴族や聖職者が持っていた特別な権利や優遇のことですよね? でも、どうしてそんな仕組みが長く続いて、革命でいきなりなくなったんでしょうか。それと、教科書に出てくる「テニスコートの誓い」が、この特権廃止とどうつながっているのかも気になります。背景や経緯、そして結果まで教えてほしいです。

|

|

|

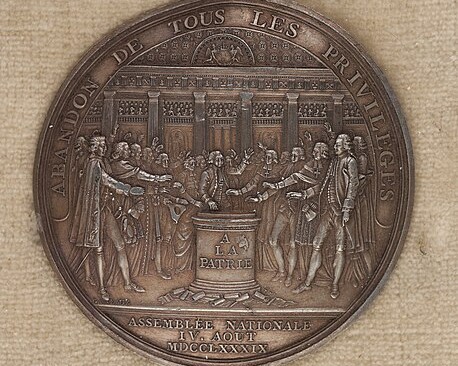

封建的特権の廃止とは、1789年8月4日、フランス国民議会が貴族や聖職者など上層階級が持つ中世以来の特権を全面的に撤廃した決定です。

免税特権、封建地代の徴収権、領主裁判権、狩猟権、教会への十分の一税など、第三身分(平民)を不利にする制度が一掃されました。

この出来事は、同年6月に起こったテニスコートの誓いの延長線上にあり、「国民こそが主権を持ち、平等である」という理念を具体的な制度へと落とし込んだ瞬間でした。

封建的特権とその仕組み

旧体制(アンシャン・レジーム)のフランス社会は、厳格な身分制度によって成り立っていました。第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)は、国王に仕える代わりに免税・経済的優遇・司法権・領地管理権といった数々の特権を与えられていたのです。とりわけ貴族は、自らの領地で独自に裁判を開き、徴税を行えるなど、小さな「王」のようにふるまうことができました。

一方で、第三身分である農民や市民は重税と労働奉仕に苦しめられました。農民は領主の土地を耕す代わりに地代や賦役(無償労働)を課され、狩猟権や森林・河川の利用にまで制限がかけられていました。例えば「領主の許可がなければ森で薪を集めることもできない」という状況は、日常生活の中での不自由を強く実感させるものだったのです。

中世以来の封建契約

こうした特権は、中世以来の封建契約に基づくものでした。土地を与える代わりに忠誠と軍役を差し出すという関係が、時代を経るうちに制度化され、18世紀末まで「当然の仕組み」として維持されてきたのです。しかしこの構造は、実際には社会の序列を固定化し、下層階級の人々にとって抜け出せない重荷となっていました。

英仏の封建関係を示す臣従儀礼の場面

エドワード1世(1239 - 1307)がフィリップ4世(1268 - 1314)に忠誠を誓い、軍役や貢納の義務と引き換えに保護や封建的特権を得る関係を描いている

出典: Photo by Jean Fouquet / Wikimedia Commons Public domainより

批判の高まり

18世紀後半、啓蒙思想が広まるにつれて「人は生まれながらに平等である」という考えが社会に浸透し始めます。そこに国家財政の破綻や度重なる戦争、さらには食糧不足が重なったことで、封建的特権はますます不平等の象徴として批判されました。こうした状況が、やがて1789年の革命の引き金となり、長く続いた身分制社会を根底から揺さぶることになったのです。

テニスコートの誓いと廃止への道

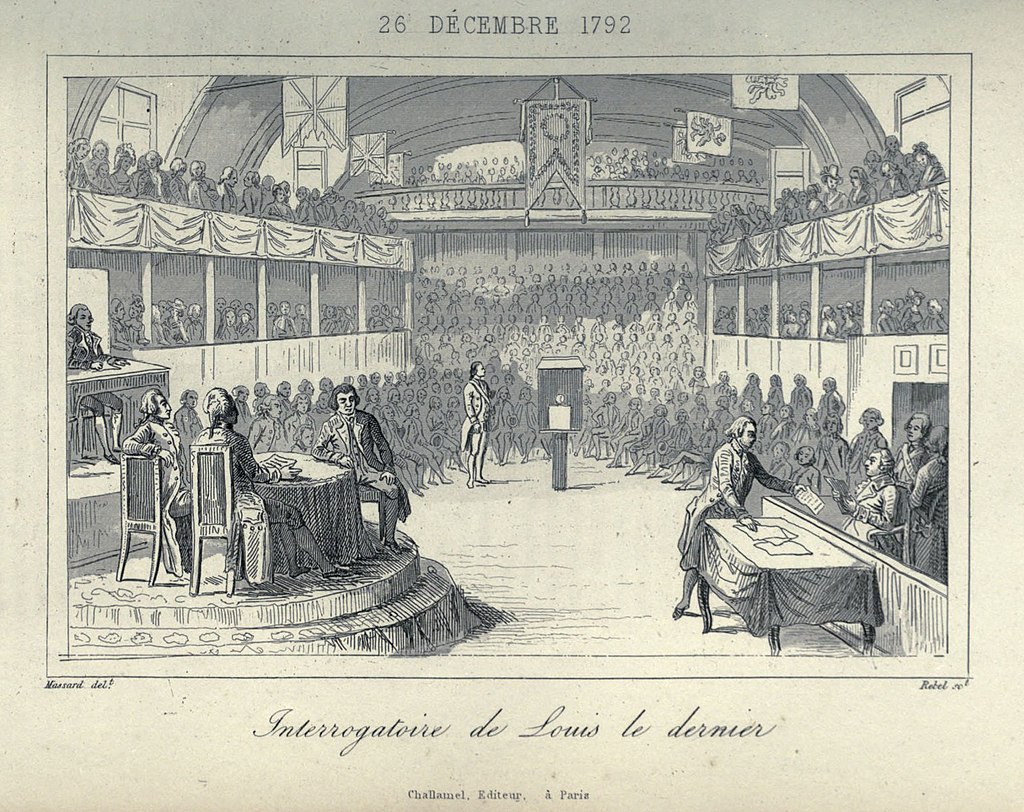

1789年6月、財政危機に直面したルイ16世は三部会を招集しました。しかし第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)は伝統的な特権を手放そうとせず、第三身分(平民)は会議で対等に扱われませんでした。協議は行き詰まり、不満を募らせた第三身分は、ついに自らを「国民議会」と宣言します。

その直後、彼らはヴェルサイユの屋内球戯場に集まり、「新しい憲法を制定するまで絶対に解散しない」と誓いました。これが有名なテニスコートの誓いです。この誓いは、単なる抗議の言葉ではなく、国王や特権階級が独占してきた権力を制限し、国民の平等を法制度によって実現するという強い政治的意思を示すものでした。

誓いから行動へ

この決意はすぐに現実の行動へとつながります。議会の勢いに押された貴族や聖職者の一部も国民議会に合流し、旧体制の権威は急速に揺らいでいきました。

テニスコートの誓い/ジャック=ルイ・ダヴィッド作

1789年6月20日、フランス革命中の国民議会の議員たちが新しい憲法を制定するまで解散しないと誓った瞬間を描いた絵画。この誓いは封建的特権の廃止につながる政治的意志の表明であり、特権階級の権力を制限し、広範囲にわたる社会改革の一部となった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

封建的特権の廃止へ

その意思が具体的な改革として結実したのが、1789年8月4日の封建的特権廃止決議です。領主への地代や賦役の義務、貴族や教会の徴税権・裁判権など、中世以来続いてきた封建的束縛が一気に取り払われました。

こうして「テニスコートの誓い」で示された国民の決意は、わずか数か月後に制度的な平等への第一歩として実を結び、フランス社会を大きく変える原動力となったのです。

社会への影響

1789年8月の封建的特権廃止は、単なる制度改革ではなく、フランス社会を根本から揺るがす大事件でした。ここで初めて「すべての国民は法の下で平等である」という原則が制度として確立されたのです。

農民は長年苦しめられてきた地代や賦役の義務から解放され、都市の市民も行商や職業に課されていた特権的な制限から自由を得ました。これにより人々は、自分の労働や財産をより自由に扱えるようになり、社会に新しい活力が芽生えます。

ただし、急激な変化は短期的な混乱や不安定を引き起こしました。旧来の支配層を失った地方社会では権威の空白が生まれ、経済の仕組みが一気に変わったことで混乱する場面も少なくありませんでした。

近代国家への道

それでも、この改革は長期的には近代国家の基盤を形作る重要な一歩となりました。ナポレオン法典の制定をはじめ、19世紀に各国で進んだ民主化運動にも、この「法の下の平等」という理念が受け継がれています。特権を廃して平等を掲げたことは、社会契約の新しいルールを示すものでもありました。

国外への影響

さらに影響はフランス国内にとどまらず、ヨーロッパ各地に広がっていきます。革命の理念は、ドイツやイタリアの改革運動、さらには19世紀のラテンアメリカ独立運動にまで刺激を与えました。封建制の終焉と市民の権利の確立は、まさに国境を越えた時代精神となり、世界史的な変革のうねりへとつながっていったのです。

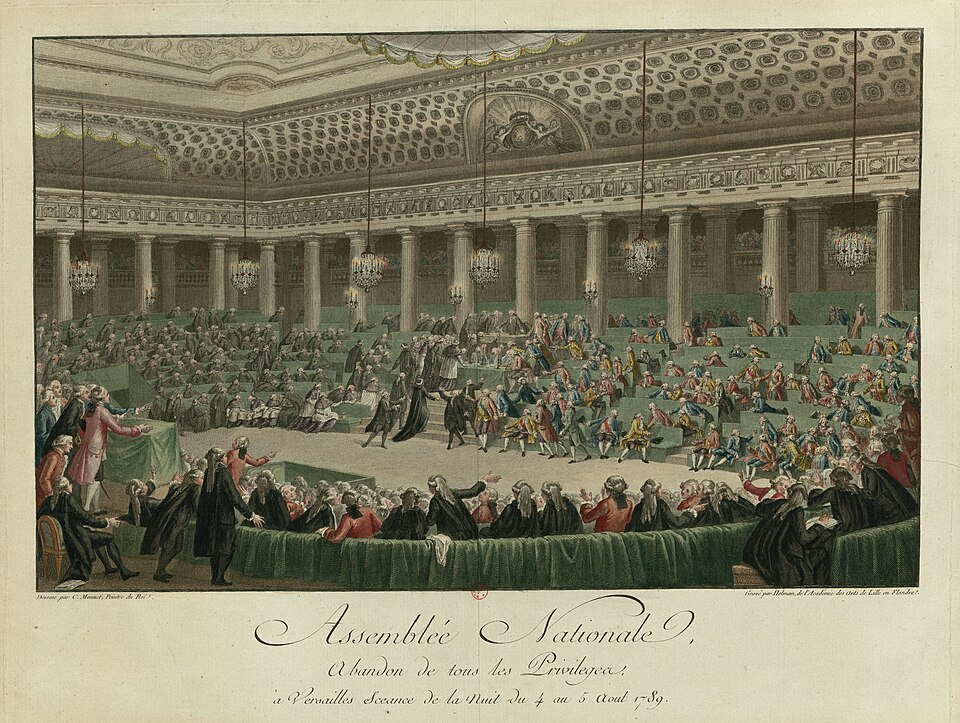

封建的特権の廃止(1789年8月4-5日)

ヴェルサイユの国民議会で、領主的負担や教会の特権を放棄する決議がなされた夜の様子を表す版画

出典: Photo by Charles Monnet and Isidore Helman / Wikimedia Commons Public domainより

封建的特権の廃止は、テニスコートの誓いで示された「国民の平等」という約束を現実の制度にした歴史的決断でした。

それは旧体制の根を断ち切り、新しい価値観を社会全体に浸透させる革命の核心だったのです。

|

|

|