中世フランスの三身分

祈る者(聖職者)・戦う者(騎士)・働く者(農民)の三身分を示す13世紀フランス写本

出典:Unknown author / Public domainより

フランス革命前のフランス社会は「第一身分」「第二身分」「第三身分」に分かれていたって聞くけど、それぞれ何を指して、どんな役割や特権があったの? さらに人口の割合はどうなっていたのか、わかりやすく教えて!

|

|

|

革命前のフランス、つまりアンシャン・レジーム(旧制度)の社会は、法律上も政治制度上も大きく三つの身分に分けられていました。それが第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、第三身分(平民)です。この区分は血筋や職業、宗教的役割に基づいており、身分によって税負担や政治参加の条件がまったく異なっていました。

各身分の比較表

| 身分 | 構成 | 社会全体の割合 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 第一身分 | 聖職者 | 約0.5% |

|

| 第二身分 | 貴族 | 約1.5% |

|

| 第三身分 | 平民 | 約98% |

|

第一身分(聖職者)

第一身分とは、当時のフランス社会を支配していたカトリック教会の聖職者層を指します。人口全体のわずか0.5%ほどしかいなかったのに、社会や政治に対しては大きな影響力を持ち、国のあちこちに広がる広大な土地を所有していました。

聖職者は国王に忠誠を誓う代わりに、さまざまな特権を与えられていました。代表的なのが税制の優遇で、人々が負担していた人頭税や土地税といった直接税を免除されていたんです。その一方で、農民や市民から教会税(十分の一税)を徴収できる仕組みを持っており、財源を確保していました。これは庶民にとっては大きな負担であり、やがて不満の原因ともなっていきます。

また、聖職者の内部にも深い格差がありました。大司教や修道院長といった高位聖職者の多くは貴族の出身で、贅沢な生活を送っていましたが、地方の教区で働く下級聖職者は質素な暮らしを強いられ、民衆と同じように貧困に苦しむこともありました。この対比は、聖職者といっても決して一枚岩ではなかったことを物語っています。

つまり第一身分は、人口こそ少なかったものの土地・財産・精神的権威を握り、国王や貴族と並んで旧体制を支える柱のひとつだったんです。

第二身分(貴族)

第二身分とは世襲の貴族階級のことで、人口のわずか約1.5%しかいませんでした。しかしその影響力は非常に大きく、軍の指揮官や政府の高官といった重要な役職をほぼ独占。さらに地方では領主として君臨し、農民から年貢や地代を取り立てる権利を持っていました。

貴族もまた直接税を免除されていたため、国家財政の負担は庶民に偏る一方で、彼らは豊かな生活を続けていたのです。加えて、狩猟権や裁判権などの封建的特権を保持しており、農民が勝手に森で狩りをすることすら許されませんでした。こうした特権は「アンシャン・レジーム(旧体制)」の不公平さを象徴するものでもあり、やがて市民の強い怒りを買うことになります。

ただし、貴族の中にも大きな格差がありました。ヴェルサイユ宮殿に出入りする裕福な宮廷貴族は豪華な暮らしを楽しむ一方で、地方には領地経営に行き詰まり没落していく貴族も少なくありませんでした。それでも「特権による優遇」という点では共通しており、この構造が後の革命で徹底的に批判される土台となったのです。

第三身分(平民)

人口のなんと約98%を占めていたのが第三身分です。といっても中身は一様ではなく、農民や都市の労働者、職人や商人、さらには後に革命をリードしていくブルジョワ(裕福な市民階級)までを含んでいました。つまり「ほとんどの国民」がここにまとめられていたわけです。

彼らにのしかかっていたのは過酷な税負担でした。人頭税や土地税、さらに生活に欠かせない塩にまで課せられた塩税など、あらゆる税を支払わなければならず、そのうえ領主への地代や教会への十分の一税まで加わります。まさに「働いても働いても搾り取られる」状態だったんです。

しかも法的にも不平等で、裁判では貴族や聖職者が優遇されることが当たり前。政治に参加する権利もほとんどなく、自分たちの声を国に届ける手段が極端に限られていました。こうした不満が積もり積もって、やがて「第三身分こそ国民の代表だ」という意識を生み出し、フランス革命を突き動かす大きな原動力となっていったのです。

身分制度が生んだ不満

この極端に不均衡な身分制度は、当然ながら第三身分にとって大きな不満の種でした。人口のほとんどを占める彼らが重い税や労役を負担しているのに、政治ではほとんど発言権がゼロに近い。そんな状況では「どうして一部の特権階級だけが楽をして優遇されるのか」という疑問と怒りが膨れ上がっていきます。

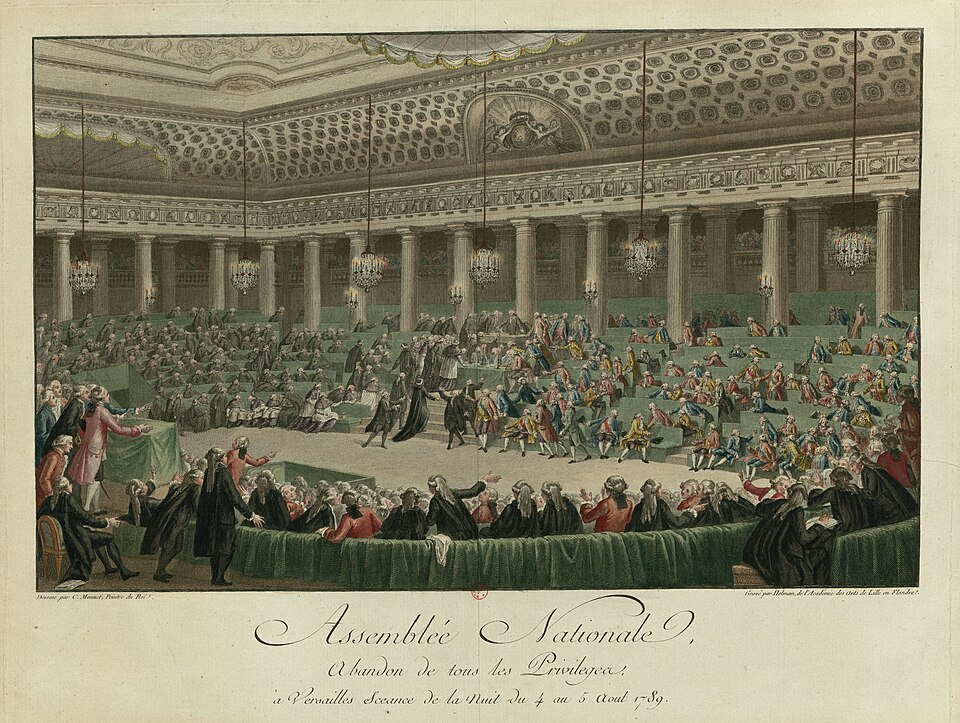

実際、1789年に招集された三部会でも、第一・第二身分は合わせて2票を持ち、第三身分は1票しかありませんでした。人口の大多数を抱えているのに、制度上はいつも少数派にされてしまう――この議決方法の理不尽さこそが人々の不満を爆発させるきっかけとなります。

こうした不平等な構造が積もり積もった結果、「私たち第三身分こそ国民の代表だ」という意識が芽生え、やがて国民議会の結成へとつながっていきました。つまり、この身分制度の矛盾こそが、1789年に始まるフランス革命の最大の原動力だったんです。

三身分

フランス革命前の特権身分と第三身分(平民)の社会的格差を象徴的に描いた絵画。快適に座る貴族と聖職者(第一身分と第二身分)と、その下で労働を背負う第三身分が描かれている。特権階級による圧迫と不平等な社会構造を批判し、革命の理念と動機を視覚的に表現。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

まとめると、第一身分は聖職者(約0.5%)、第二身分は貴族(約1.5%)、第三身分は平民(約98%)という、あまりにも偏った人口構成と特権の集中がフランス社会に深い分断を生み出していました。

ほんの一握りの特権層が税を免除され贅沢な暮らしを送る一方で、大多数の人々は重税と労役にあえぎ、政治的な発言権すら持てなかったのです。

この矛盾はもはや無視できないほど膨らみ、人々の心に「不公平を正したい」という強烈なエネルギーを蓄積させていきました。そしてその不満の爆発こそが、やがてフランス革命という歴史的大転換を呼び込む原動力となったのです。

|

|

|