フランス革命の初期に活躍した政治家として「ミラボー」の名前をよく見かけますが、具体的にどんな人物だったのでしょうか?

ロベスピエールやダントンのような急進的な革命家とは違う立場にいたようですが、それでも革命に大きな影響を与えたと聞きます。

彼がどんな思想を持ち、どのように行動していたのか──そしてなぜ比較的早く姿を消してしまったのかを詳しく知りたいです。

|

|

|

ミラボーはフランス革命の中でも最初期のリーダーであり、王政と革命の橋渡し役を果たそうとした人物です。

熱烈な共和主義者ではなく、むしろ「王政を残しながら改革を進める」という立憲君主制を理想に掲げていました。

彼の演説は革命の流れを大きく動かす力を持ちましたが、その思想と行動は後の急進派とは一線を画していたのです。

貴族なのに第三身分の味方をした男

ミラボーは貴族の出身でしたが、若い頃から問題児として知られ、投獄や放浪を繰り返す中で政治的・哲学的な考えを深めていきました。

やがて出版した政治論文で注目を集め、1789年の三部会(身分別に開かれた国政会議)では、なんと自ら第三身分(庶民層)から選出されるという異例の経歴を持ちます。

当時、国王ルイ16世は貴族と聖職者の支持を頼りに政治を維持しようとしていましたが、ミラボーは「今こそ庶民の声が反映されるべきだ」と主張。

彼の熱弁と調整力によって、三部会は「国民議会」へと姿を変え、絶対王政の足場を大きく揺るがすことになります。

彼の名言「我々はここに留まる。力ずくで出ていけと言うなら、それは銃剣によるしかない」は、民意が王権に立ち向かう姿勢を象徴するものとして今も語り継がれています。

王政を残したまま改革する──その苦しいバランス

ミラボーが目指していたのは、イギリス型の立憲君主制。

つまり、国王は象徴的な存在として残しつつ、実際の政治は議会が主導するという体制でした。

この構想のもと、彼は議会内で中心的な役割を果たし、自由主義的な法律の整備や市民権の拡大にも関与します。

ところがその裏では、実は王室と秘密裏に連絡を取り合っていたことが後に明らかになります。

ミラボーは「王政を味方につけた上で改革を成功させる」ことを望んでおり、時に王妃マリー・アントワネットに助言を与えるなど、二重の顔を持っていたのです。

このスタンスは一部の革命家たちには不信感を与えましたが、それでも彼の調停力と現実的な戦略は初期の革命を安定させる大きな柱となっていました。

残念ながら1791年、病によりわずか42歳で死去。

彼の死によって、穏健な改革路線は失速し、フランス革命は一気に急進化へと傾いていきます。

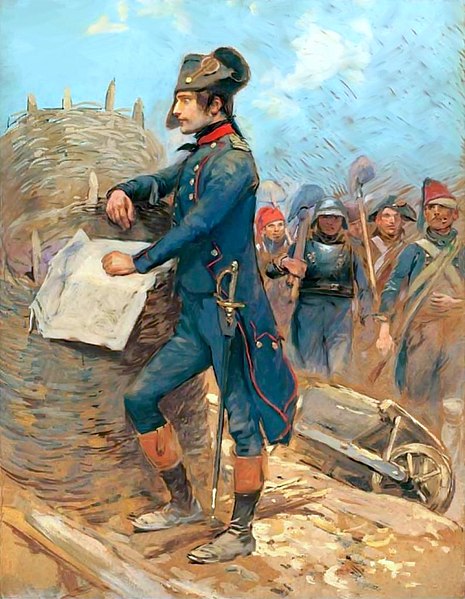

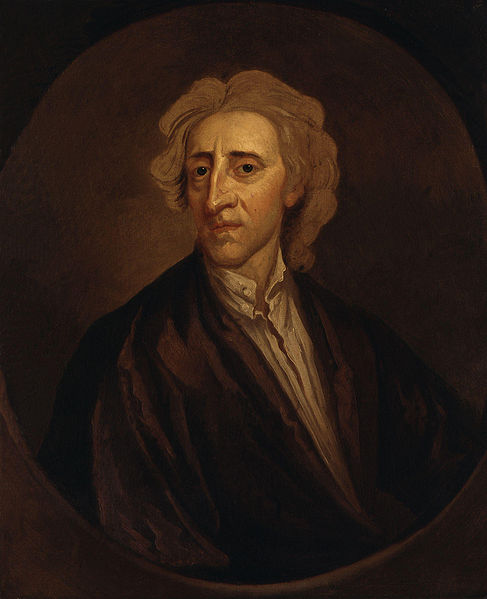

ミラボー(1749–1791)

ジョセフ・ボーズによる肖像画。立憲君主制の実現に尽力した革命初期の重要な政治家であり、優れた演説家としても知られている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

死後に露呈した「二面性」とその評価

ミラボーは死後すぐには革命の英雄として大いに称えられ、パンテオン(偉人墓所)に葬られました。

しかし、その後王室との秘密通信が発見されると、一気に評価は一変し、「裏切り者」とみなされて遺骨はパンテオンから移されることになります。

とはいえ、彼が本気で目指していたのは、流血ではなく対話による革命でした。

そのために王政を利用する道を選んだミラボーの姿勢は、結果的には誤解も多く、評価が難しいものとなっていきます。

それでも近年では、彼の現実主義や政治的手腕が再評価されており、「もしミラボーが生きていれば革命の流れは違っていたかもしれない」という声も少なくありません。

このように、ミラボーは革命の中で「対立ではなく調整」を選んだ稀有な政治家でした。

彼の描いた立憲君主制の未来は実現しませんでしたが、その理想と戦略は、激動の時代における「もうひとつの可能性」を示していたのです。

革命の歴史において、強い信念と現実的な判断を両立させようとした彼の姿勢は、今なお考える価値のあるテーマを私たちに投げかけています。

|

|

|