フランス革命に対してイギリスはどんな立場をとったのでしょうか?同じく立憲君主制を採っていた国として、共感した部分もあれば、警戒した面もあったのではと思います。政府や国民の反応、そして思想界での論争など、イギリスがフランス革命にどう向き合ったのか、その多面的な関わりを教えてください。

|

|

|

イギリスにとってフランス革命は、ただの「お隣の国の騒動」ではありませんでした。共感と警戒が入り混じった複雑な感情を抱きつつ、やがて革命の激化とともに敵対的な立場を明確にしていくことになります。そしてイギリス国内でも、この革命をどう捉えるかをめぐって思想の大論争が巻き起こることになるんです。

最初は様子見、次第に反発へ

1789年の革命初期、イギリス政府はそれほど過敏には反応しませんでした。むしろ、議会政治をもつ自国のモデルが影響を与えたと感じていた人たちも多く、ルイ16世が立憲君主制に移行するなら歓迎、という空気もありました。

しかし、1792年に王政が廃止され、さらにルイ16世とマリー・アントワネットの処刑が行われると、イギリス政府は事態を深刻に受け止めます。「これは秩序の破壊だ」「我々にも火の粉が飛んでくるかもしれない」として、革命フランスに対する敵対姿勢を明確にします。

1793年、ついにイギリスはフランスに宣戦布告。第一回対仏大同盟に加わり、以後ナポレオン戦争が終わるまで、長きにわたる軍事的対立が続いていきます。

思想界では「バークvsペイン」の大論争

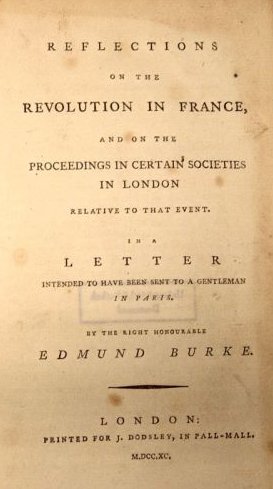

イギリス国内では、フランス革命をめぐって思想的な分断も起こりました。その代表的な人物が、保守派のエドマンド・バークと、民主主義者トマス・ペインです。

バークは1790年に『フランス革命の省察』を発表し、「革命は伝統や秩序を無視した危険な暴走」として厳しく批判します。特に、王の処刑や暴力的な展開に対して「感情ではなく理性と歴史の知恵で政治を考えるべき」と警鐘を鳴らしました。

一方、ペインは『人間の権利』を著し、バークに真っ向から反論。「すべての人間は平等であり、古い制度にしがみつく必要はない」として、革命の自由と平等の理念を擁護しました。この論争は、イギリス国内の知識人層や一般市民にも大きな影響を与え、「改革すべきか、それとも守るべきか」という問いを突きつけるものとなりました。

エドマンド・バークの肖像

著書『フランス革命の省察』で革命の理想と現実の間の矛盾を鋭く指摘した。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

民衆運動の芽と政府の弾圧

フランス革命が進むにつれて、イギリス国内でも同じような民主化を求める声が高まりはじめます。ロンドンや地方都市では政治クラブや討論会が活発になり、ペインの思想に共鳴した人々が集まりました。

しかし、政府はこれを「革命の輸入」と見なし、言論統制や団体の解散命令などを強化。1794年には著名な改革派たちが大逆罪で起訴されるなど、弾圧が本格化していきました。言論の自由や集会の自由は大きく制限され、改革を訴える運動は次第に地下に潜っていくことになります。

こうした流れの中で、イギリスは「革命の波を防ぐ堤防」として保守的な立場を取りながらも、社会改革の萌芽もまた静かに育っていったのです。

イギリスにとってフランス革命は、「刺激的すぎる隣人の実験」だったのかもしれません。

政府は最終的に敵対的な姿勢を取った一方で、国内の思想家や民衆の間では、自由・平等・市民の力といった革命の理想に強く惹かれる動きも生まれていたのです。

フランス革命は、他国にとってただの「脅威」ではなく、「自分たちの社会をどうしたいか」を改めて問い直す、鏡のような存在でもあったのです。

|

|

|