フランス革命の前後で「パンフレット戦争」という言葉を聞きました。戦争といっても武力ではなく、本や紙の上での戦いだったそうですが、実際にはどんなことが行われていたのでしょうか? 誰がどんな内容を書き、なぜそんなに熱を帯びたのか──革命の動きとの関係も含めて知りたいです。

|

|

|

「パンフレット戦争」は、1788年から1789年にかけて、フランス各地で大量に発行・配布された政治的パンフレットや小冊子による世論戦を指します。三部会(第一身分=聖職者、第二身分=貴族、第三身分=平民)の招集が決まったことで、各身分や政治思想を代表する人々が、自らの立場や改革案を世間に訴えるために出版を競ったのです。

当時の出版は比較的安価で、都市のカフェやサロン、広場で読み上げられることで瞬く間に広がりました。議会の外でも国民が政治議論に参加する空気が高まり、これが革命の火種をさらに大きくしました。

誰が、何を書いたのか

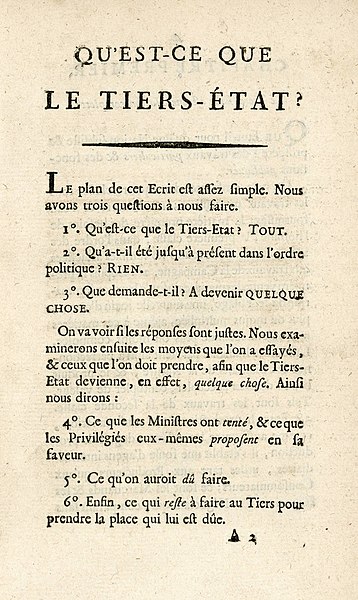

最も有名なのが、聖職者出身の政治思想家エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスが書いた『第三身分とは何か?』です。このパンフレットは、「第三身分こそが国家そのものであり、何も持たされず、何者でもない状態から、すべてを求める権利がある」と訴え、第三身分の団結と行動を強く促しました。

他にも、貴族や聖職者側からの反論、経済改革案、王権擁護論など、多様な立場からの主張が次々と発表されます。政治家、ジャーナリスト、匿名の市民まで、幅広い層が筆を執りました。

パンフレット『第三身分とは何か?』の最初のページ

(出典:Creative Commons Public Domainより)

なぜ「戦争」になったのか

三部会の議決方式や身分制度の是非といった根本的な問題をめぐり、各陣営の論争は激化します。互いを痛烈に批判する文章が飛び交い、しばしば個人攻撃や風刺も盛り込まれました。

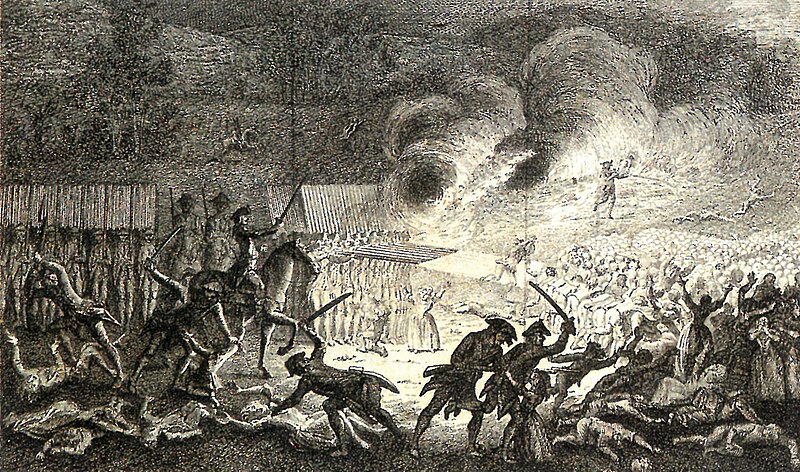

印刷物はパリや地方都市に次々と持ち込まれ、集会や市場で読み上げられることで、政治への関心は庶民層にまで拡大。言葉の応酬が、やがて実際の政治行動や街頭の抗議デモへとつながっていきました。

革命への影響

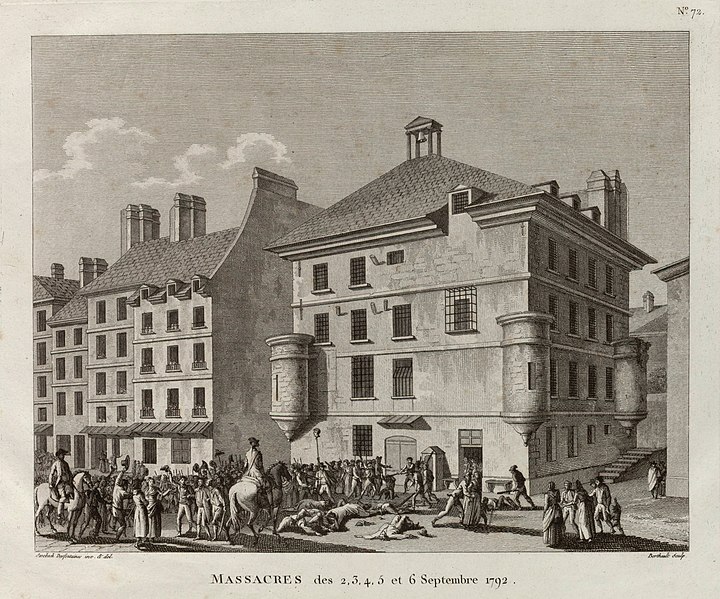

パンフレット戦争は、単なる出版ブームにとどまらず、国民が「政治を語る主体」へ変わる契機となりました。特に第三身分の人々が、自らの権利や立場を自覚するきっかけを与え、1789年6月の国民議会の成立や、同年7月のバスティーユ牢獄襲撃といった革命的行動を後押ししました。

こうしてパンフレット戦争は、紙の上で始まった議論が現実の政治変革を呼び込んだ、まさに「言葉の革命」でした。フランス革命が民衆参加型の運動になった背景には、この激しい出版合戦があったのです。

|

|

|