音楽史の巨人として知られるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンですが、彼の生きた時代ってちょうどフランス革命と重なってますよね? 彼自身はドイツ出身ですが、その思想や作品にフランス革命の影響が表れていると言われることがあります。実際にベートーヴェンは革命にどう関わっていたのでしょうか? ナポレオンとの関係なども含めて、音楽と政治思想がどう交差していたのか教えてください。

|

|

|

ベートーヴェンとフランス革命──この2つを結びつけると、一見意外に思えるかもしれません。でも実は、革命の理念とナポレオンの登場が、ベートーヴェンの精神と音楽に大きな影響を与えているんです。彼は武器を持って戦ったわけではありませんが、音楽というかたちで「時代の声」を表現した、いわば音の革命家でした。

とくに有名なのが、後に「英雄交響曲」と呼ばれることになる交響曲第3番をめぐるエピソードです。

革命理念に共鳴した若き音楽家

ベートーヴェンが青年期を過ごしていた1790年代後半、ヨーロッパはフランス革命とその波紋に揺れていました。自由や平等という理念が広まり、古い体制に対する批判の声が高まるなか、彼もまたその動きを熱烈に支持していた若者のひとりでした。

とくに啓蒙思想への共感は強く、音楽を通じて人間の尊厳や精神の高揚を表現したいという想いを抱いていました。貴族の宮廷に仕える作曲家ではなく、「個人として表現する音楽家」としての自覚が芽生えていたのもこの時期です。

ナポレオンが登場したとき、ベートーヴェンは彼をフランス革命の理想を体現する英雄だと見なしました。そしてその感情が、あの名作に結実します。

ナポレオンに捧げられた「英雄交響曲」

1803年、ベートーヴェンは交響曲第3番を作曲し、その表紙にはこう記されていました。

「ボナパルトに捧ぐ」──。

当時のナポレオンはまだフランス第一統領であり、共和制の守護者というイメージが強かったため、ベートーヴェンは自由の戦士としての彼に心から敬意を抱いていたのです。この交響曲は、従来の交響曲の型を打ち破るほど革新的な構成と情熱にあふれており、ベートーヴェン自身も「これが自分の最高傑作になるだろう」と語っていたと言われます。

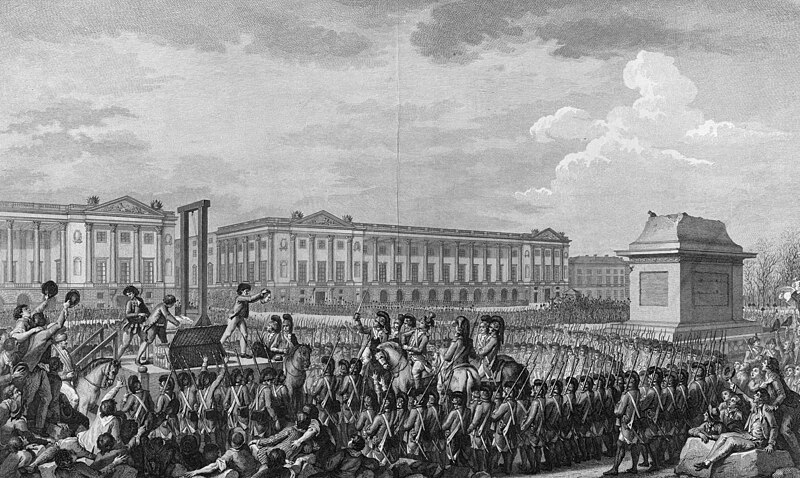

ところが、1804年にナポレオンが皇帝の戴冠式を行ったことを知ったベートーヴェンは激怒。原稿の表紙に書いてあった「ボナパルト」の名前をナイフで引き裂いたという有名な逸話が残っています。

最終的にこの作品は、「英雄(Eroica)」交響曲として世に出ることになり、その副題にはこう記されました。 「ある英雄を偲んで」──。

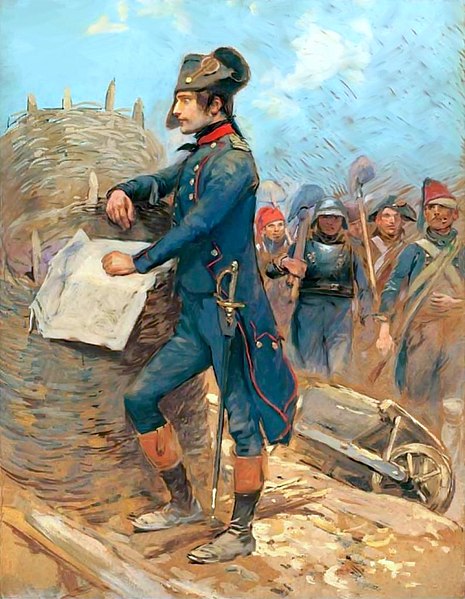

ナポレオン時代のベートーヴェンの肖像/クリスティアン・ホルンマン作

(出典:Creative Commons Public Domainより)

「音楽」で革命と向き合った稀有な芸術家

ベートーヴェンはナポレオンに失望したあとも、フランス革命の理念──人間の尊厳、自由意志、平等──には一貫して共感を持ち続けました。

彼の多くの作品、とくに後期の交響曲やソナタには、人間性の尊さや個人の内なる力への信頼が込められています。

有名な交響曲第9番「合唱付き」では、シラーの「歓喜の歌」に曲をつけ、すべての人々が兄弟になる世界を讃えました。これもまた、フランス革命の普遍的な理念と深く共鳴する内容です。

つまりベートーヴェンは、政治運動家ではなかったけれど、芸術を通じて革命と深く関わっていたんです。その影響は彼の作品だけでなく、音楽家という存在のあり方そのものを変えていきました。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、武力で戦うことはなくとも、音楽で時代と闘った稀有な人物でした。

ナポレオンに希望を見いだし、やがて失望し、それでも人間の力と可能性を信じ続ける──その姿はまさに「革命の精神を引き継いだ音楽家」そのものでした。

彼の音楽を聴くと、革命の熱と葛藤、そして理想への渇望が、今でも心に響いてくるのです。

|

|

|