フランス革命の話の中で「特権身分への課税」という出来事を見かけました。貴族や聖職者はもともと税金を払わなくてもよかったと聞いたことがありますが、それがどうして変わったのでしょうか? 課税が始まったことで社会はどう変わり、革命の流れの中でどんな意味を持っていたのか、詳しく知りたいです。

|

|

|

「特権身分への課税」とは、フランス革命期に第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)にも税負担を義務づけた改革を指します。

旧体制(アンシャンレジーム)では、人口のわずか2%ほどを占める特権身分が広大な土地や富を持ちながら、直接税から免除されていました。その負担はすべて第三身分(平民)に偏り、財政危機を深刻化させていたのです。革命の理念「平等」の実現には、この不公平な税制の是正が不可欠でした。

旧体制の税制と不平等

アンシャンレジーム下では、直接税である人頭税(タイユ)や農産物にかかる税を負担していたのはほぼ第三身分だけでした。

貴族や聖職者は免税特権を持ち、代わりに軍務や宗教的奉仕、国王への助言といった名目で義務を果たすとされていました。しかし、実際には国庫の収入にはほとんど寄与していませんでした。

この構造的な不平等は、財政破綻と社会不満の大きな要因となり、改革の声を高めていきます。

三身分

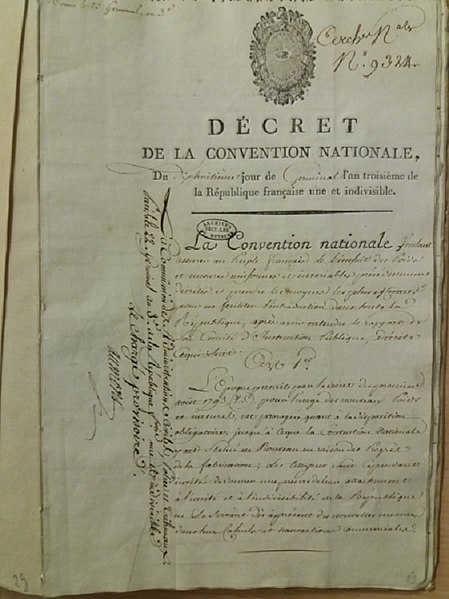

フランス革命前の特権身分と第三身分の社会的格差を象徴的に描いた絵画。「三身分」では、快適に座る貴族と聖職者(第一身分と第二身分)と、その下で労働を背負う第三身分が描かれている。特権階級による圧迫と不平等な社会構造を批判し、革命の理念と動機を視覚的に表現している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

課税実現への道

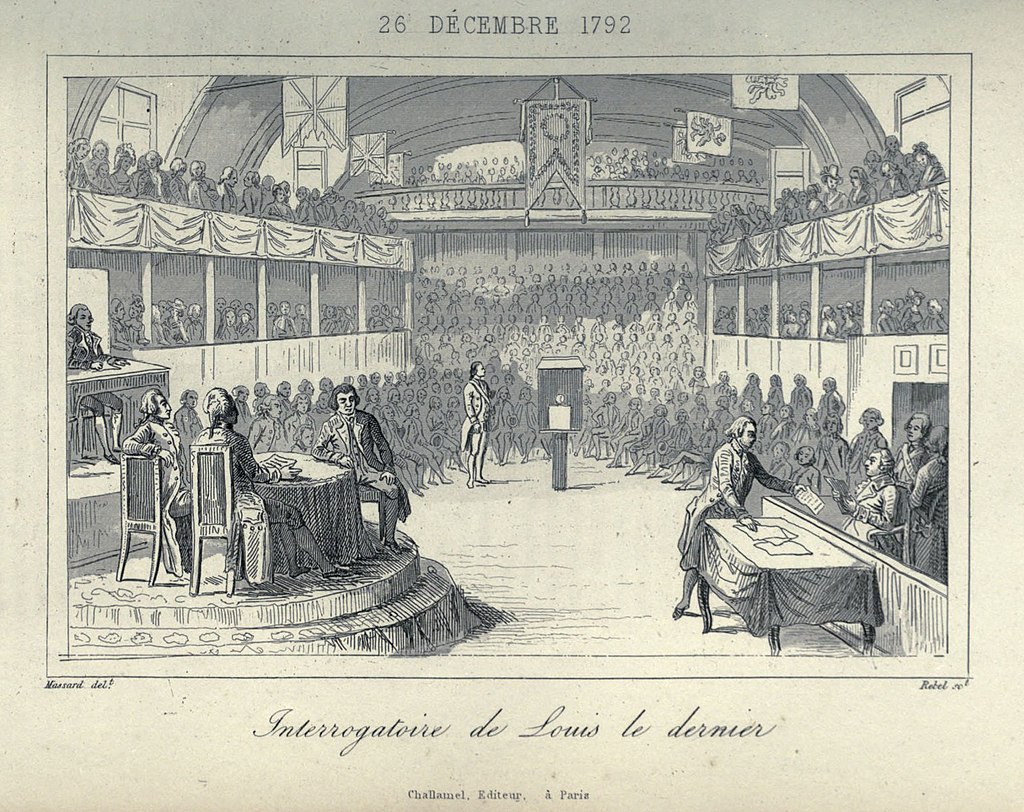

1789年、財政危機打開のために招集された三部会で、第三身分は全身分平等の課税を強く要求しました。しかし第一・第二身分の抵抗により議論は平行線をたどります。

やがて第三身分は国民議会を名乗り、「国民こそが主権者である」という立場から課税平等化を宣言。

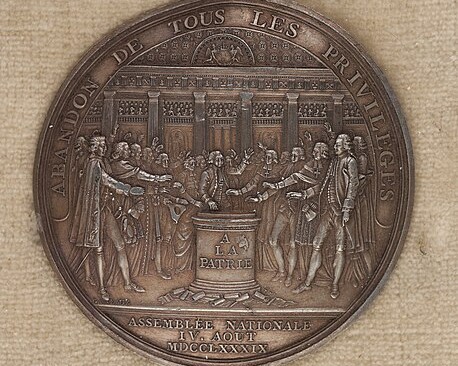

同年8月4日の「封建的特権の廃止」決議において免税特権も撤廃され、特権身分にも平等な税負担が課される制度が法的に確立されました。これは単なる財政政策ではなく、身分制度そのものを否定する象徴的な改革でした。

社会への影響

特権身分への課税は、国家運営の財源を安定させるとともに、法の下での平等という革命の核心理念を制度として示しました。

これにより第三身分の不満は一定程度解消され、旧体制の序列意識は急速に崩れていきます。一方で、特権を失った貴族や聖職者の間には強い反発が残り、革命の政治対立を深める要因ともなりました。

それでも、この改革は近代国家の基本である「課税の公平性」を定着させ、19世紀以降のフランスや他国の財政制度にも影響を与えていきました。

特権身分への課税は、富や権力を持つ者も等しく義務を負うべきだという原則を示し、旧体制の不平等な土台を崩した重要な一歩でした。

それは財政再建の手段であると同時に、革命の理念を形にした制度改革だったのです。

|

|

|