フランス革命を勉強していて「三権分立」という言葉をよく耳にするのですが、これはモンテスキューが提唱したものだと知りました。でも実際、フランス革命において三権分立論はどんな影響を与えたのでしょうか? 王政を打倒した革命の中で、どうやってこの思想が生かされたのか、またそれが新しい政治体制にどんな役割を果たしたのかを知りたいです!

|

|

|

三権分立といえば、現代の民主主義国家ではあたり前のように採用されている政治の基本ルールですよね。その原型を提唱したのが、18世紀のフランスの哲学者モンテスキューです。彼の考え方は、まさにフランス革命で王政を打倒し、新しい政治体制を築くうえでの重要な道しるべとなりました。

では、三権分立論は具体的にどう革命に影響を与えたのか──3つの観点から解説します。

権力の集中を防ぐ「仕組み」としての三権分立

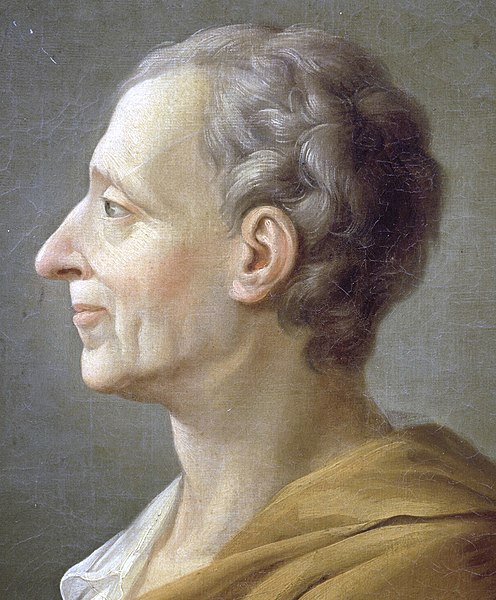

モンテスキューが『法の精神』(1748年)で主張したのは、「権力は必ず濫用されるから、それを分けて監視し合う構造が必要だ」という考え方です。彼は、国家の権力を立法権(法律を作る)・行政権(政策を実行する)・司法権(法律を適用する)の3つに分け、それぞれを独立させることが民主的な統治の基本だと説きました。

この考え方は、絶対王政における「王様がすべてを決める」状態への強烈な批判でもありました。フランス革命では、まさにこの「権力の集中が不正や専制を生む」というモンテスキューの警告が、新しい政治体制づくりの核心となっていきます。

モンテスキューの肖像

「法の精神」で知られる哲学者で、権力の濫用を防ぐ目的の「三権分立論」はフランス革命へ影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

1791年憲法と立憲君主制への道

革命初期、フランスでは王政そのものをすぐに廃止するのではなく、権力を制限した立憲君主制の導入が目指されました。そしてその基盤となったのが、1791年憲法です。

この憲法では、国王の権限を大幅に制限し、国民議会(立法権)、国王と政府(行政権)、裁判所(司法権)がそれぞれ独立して権力を担うという三権分立の考え方が明文化されました。これはまさにモンテスキューの理論を制度として取り入れた例です。

ただし実際には、国王ルイ16世がオーストリアへの亡命未遂を起こすなど、立憲君主制はあっという間に国民の信頼を失い、のちに共和制へと転換していきますが、三権分立という考え方そのものは引き続き政治の設計思想として根づいていくことになります。

恐怖政治と「分立」の崩壊、そしてその教訓

一方で、三権分立がすべてうまくいったわけではありません。1793年以降の恐怖政治では、ロベスピエール率いる公安委員会が実質的に全権を掌握し、立法・行政・司法が一体化してしまいました。裁判も政治色が濃くなり、無罪の主張すら認められないまま処刑されるケースも少なくなかったのです。

この時期は、まさにモンテスキューが恐れていた「権力の集中とその暴走」が現実となった瞬間でした。

だからこそ、恐怖政治のあとには再び権力分立の必要性が強調されるようになり、フランス革命が残した重要な教訓として、三権分立は近代政治に深く根づいていくのです。

このように、モンテスキューの三権分立論は、フランス革命の政治改革において大きな影響を与えました。

革命は、専制を打倒するだけでなく、いかにして公正な政治制度をつくるかという挑戦でもありました。その中で「権力を分けて互いに監視し合う」という三権分立の発想は、現代の民主主義にもつながる重要な原則として、今もなお生き続けているのです。

|

|

|