フランス革命期にはどのような理念と象徴が掲げられたのか?

フランス革命は、近代社会を形づくるうえで欠かせない理念と象徴を残しました。よく知られる「自由・平等・博愛」というスローガンは、その代表的なものですよね。革命は王政を倒しただけじゃなく、「これからの社会はどうあるべきか」という新しい価値観を人々に広めようとした試みでもあったんです。

そして、この時代には三色旗やギロチンといった強烈なシンボルも生まれました。三色旗は国民の団結や新しい国家の姿を示し、ギロチンは恐怖と同時に「法の下の平等」を体現する存在として広く知られるようになります。

こうした文化的なアイコンは、革命の激しさや希望と不安が入り混じった空気をそのまま映し出しているんですね。というわけで、ここからは、フランス革命が掲げた理念と、それを象徴する文化的アイコンをもう少し掘り下げていきましょう。

フランス革命の理念

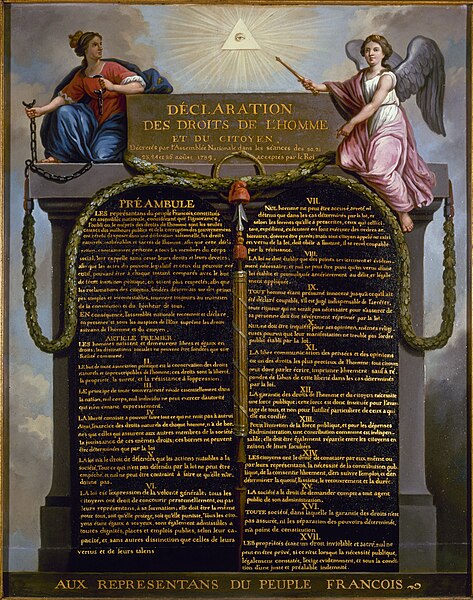

人権と市民の権利の宣言/1789年

自由・平等・博愛という理念を盛り込んだ「人間の普遍的な権利」を宣言し、近代民主主義の基礎を形成、法体系の発展に大きな影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

自由

自由はフランス革命のど真ん中にあった理念で、「旧体制(アンシャン・レジーム)の抑圧にもう耐えられない!」という人々の思いを形にしたスローガンでした。封建的な義務や領主の支配から解放されたい、好きな仕事や商売を自由にやりたい、思想や言葉を縛られずに発信したい――そんな願いが一気に広がっていったんです。やがてこの考えは『人権宣言』に明記され、表現・思想・経済活動などあらゆる面で個人の権利を守る基盤となりました。

平等

平等は自由と並ぶもう一つの柱で、特に当時の社会の不満を集めるキーワードでした。貴族や聖職者だけが税を免除され、政治でも優遇される一方で、第三身分(平民)は重税と労役に苦しむ――この不公平を変えたいという声が高まっていったんです。平等の理念は身分制度そのものの廃止を求める動きにつながり、「すべての市民は法の下で平等である」という新しいルールを社会に根づかせました。これはフランス社会にとってまさに歴史的な大転換となったのです。

博愛

そして博愛。この言葉には「人は皆、兄弟のように尊重し助け合うべきだ」という理想が込められていました。革命期は暴力や対立が絶えなかったので、博愛の理念はときに矛盾を抱え込みましたが、それでも新しい共同体を築くための精神的な支柱として大切な役割を果たしました。自由や平等が制度を変える力だとすれば、博愛は人々をつなぎとめる心の絆だったんですね。

フランス革命の象徴

三色旗

三色旗(トリコロール)は、フランス革命を象徴する最も有名なシンボルです。この旗は、青・白・赤の3色で構成されており、それぞれ自由、平等、博愛を表しています。当初、パリ市の色である青と赤に、王家の白を加えたものが由来とされています。現在ではフランス共和国の国旗として使用され、革命の理念を今に伝えています。

三色旗

国歌

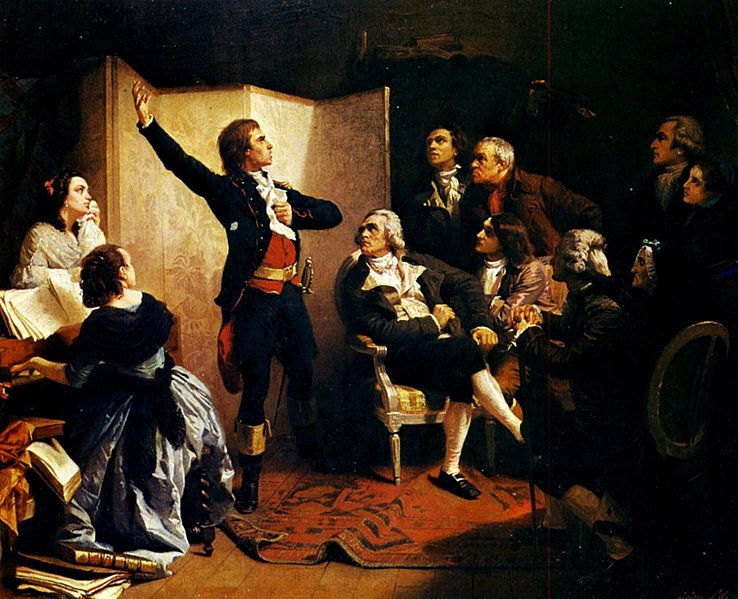

フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」も、革命の象徴として知られる存在のひとつです。この歌が生まれたのは1792年、ちょうどフランスがオーストリアとの戦争に突入したタイミング。革命軍の士気を高めるために作られたんですね。

力強いメロディーと、「自由のために立ち上がろう!」という情熱あふれる歌詞は、まさに革命精神そのもの。今でもフランスのナショナル・アイデンティティとして親しまれていて、演奏されるたびに当時の熱気がよみがえるような力を持っています。

ルジェ・ド・リールがマルセイエーズを歌う/1849年

クロード・ジョセフ・ルジェ・ド・リールがストラスブールで「ラ・マルセイエーズ」を初披露する様子を描いた絵画。フランス革命の中で、自由と平等の理念を象徴する国歌が生まれた瞬間。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

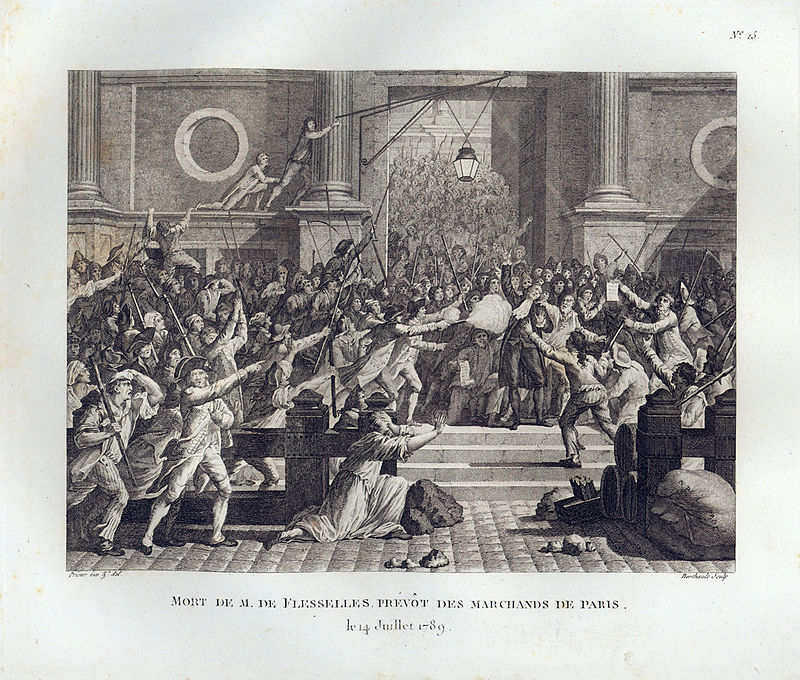

街灯

街灯もまた、フランス革命を象徴するアイテムのひとつです。革命期、怒りを爆発させた市民たちは、王政や特権階級の象徴である役人や貴族たちを街灯に吊るすという行動に出ました。

その出来事から生まれたのが「街灯に吊るせ!」という過激なスローガン。これは単なる暴力の呼びかけというよりも、既存の権威に対する徹底した拒絶のメッセージだったんです。

やがて街灯は、人々の怒りと変革への意志を象徴する存在として、革命のビジュアルイメージの中にも定着していくことになります。まさに、日常の風景が政治の最前線に変わってしまった瞬間でした。

『パリ市長の処刑』(Pierre-Gabriel Berthault画)

1789年、フランス革命の初期、パリ市長ジャック・ド・フレセルが暴徒によって処刑された様子。彼の死体は市庁舎前の街灯に吊るし首にされ展示された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

スローガン

フランス革命の核心をギュッと詰め込んだのが、「自由・平等・博愛」というスローガンです。この言葉は、1789年に発表された「フランス人権宣言」の中で公式に掲げられ、ただの国内向けの標語にとどまらず、革命の理念を世界中に発信するメッセージとして大きな意味を持つようになりました。

自由を求める心、すべての人の平等、そして人と人とをつなぐ博愛――この三つの価値観は、革命の原動力であり、同時にその未来への希望でもあったんです。今でもこのスローガンは、フランス共和国の精神を象徴するキーワードとして、大切に受け継がれています。

フランス革命のスローガン「自由、平等、友愛」が掲げられたフランス・ヨンヌ県の市庁舎。これらの原則は、公共の建物に日常的に組み込まれ、市民にその価値を思い出させる。

(出典:Creative Commons CC BY-SA 4.0より)

革命暦

革命期には、新しい社会のかたちを示す象徴として、革命暦が導入されました。それまで使われていたキリスト教由来のグレゴリオ暦をやめて、もっと“理性”と“自然”に根ざした暦を使おう、という発想から生まれたんです。

この新しい暦では、月の名前もガラリと変わって、ブドウの収穫や霧、雪解けといった自然現象にちなんだものになりました。それぞれの名前が、季節の移ろいを感じさせるようになっていて、まさに「人間の理性と自然との調和」を体現したカレンダー。

革命暦は、政治だけじゃなく日常の時間の感覚まで変えてしまうという、かなり大胆な取り組みだったんですね。それだけ当時の人々が「新しい時代」を本気で作ろうとしていた証でもあります。

フランス革命暦のカレンダー

1793年から1805年まで使用されたフランス革命暦。グレゴリオ暦からの脱却を図り、新たな時代の始まりを象徴する暦である。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

ギロチン

ギロチンは、まさに革命期を象徴する道具のひとつです。もともとは「誰にとっても平等で、苦しまない死を」として導入された、新しい時代の処刑方法でした。でもその一方で、恐怖政治の中では次々と人々がギロチン台に送られ、その光景は人々に強烈な印象を残しました。

ギロチンは、合理性と平等をうたう革命の理念が、時にどう恐怖と結びついてしまうのかを象徴する存在でもあったんです。人権を掲げながら、人の命があまりに簡単に奪われていく――そんな矛盾や苦しさも、ギロチンのイメージには色濃く映し出されています。

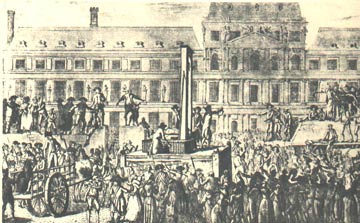

パリ、カルーゼル広場(Place du Carrousel)で行われたギロチンによる最初の処刑の様子

(出典:Creative Commons Public Domainより)

フリジア帽

フリジア帽は、フランス革命を語るうえで欠かせない象徴のひとつです。もともとは古代ローマ時代、奴隷から解放された人がかぶる帽子として使われていて、「自由の証」として知られていました。

革命期のフランスでは、この帽子が市民の自由や平等、そして共和主義の精神を表すアイコンとして広く浸透します。パレードや集会、絵画の中でもよく見かけるようになり、人々の心に「自由を手にした」という実感を与える象徴になっていったんですね。

この特徴的な赤いとんがり帽子には、そんな深い意味が込められていたんです。

『Louis le dernier』

フリジア帽を被ったルイ16世の風刺画。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

マリアンヌ

マリアンヌは、フランス共和国そのものを象徴する女性像として、革命期に誕生しました。自由や共和主義といった理念を人のかたちにした“擬人化”の存在で、「自由の女神」のようなイメージを持ってもらうとわかりやすいかもしれません。

彼女はフリジア帽をかぶり、力強く前を見据える姿で描かれることが多く、まさに「自由を求める市民の象徴」。革命の精神をわかりやすく視覚で表す存在として、当時から大きな意味を持っていました。

そしてこのマリアンヌ、今でもフランスの硬貨や切手、政府の印章なんかにも描かれていて、共和国の理念がずっと生き続けていることを静かに伝えてくれているんです。

民衆を導く自由の女神、ウジェーヌ・ドラクロワ作

フランス革命が引き起こした政治的、社会的変動の長期的な影響の一部「七月革命(1830年)」を象徴する作品。中央でトリコロールを掲げている女性がマリアンヌ。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

以上、フランス革命の理念と象徴についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 自由・平等・博愛の理念が革命の核心となった

- 三色旗やスローガンなどの象徴が革命精神を広めた

- ギロチンや革命歴などの独自性が時代を刻んだ

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は理念と象徴を通じて新しい社会を体現した。」という点を抑えておきましょう!以下で革命の理念や象徴に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|