フランス革命はどんな思想に推進され、またどんな思想を生んだのか?

フランス革命は、ただ王政を倒して社会を変えたというだけじゃありません。実はそれ以上に、人々の考え方そのものをひっくり返すような、大きな思想の転換点でもあったんです。

その原動力となったのが啓蒙思想。ルソーやヴォルテール、モンテスキューといった思想家たちが、「人は理性を持つ存在なんだから、自由と平等のもとで生きるべきだ」と訴えました。その考えに多くの人が共感し、新しい社会をつくろうという動きが加速していったんです。

革命が進む中では、理性主義や個人主義といった新しい価値観が芽を出し始め、「伝統だから従う」「生まれがすべて」といった旧来の常識が揺さぶられていきます。

こうした思想の変化は、やがてフランスの外へも広がり、ヨーロッパ全体に新しい時代の風を吹き込むことになるんです。ここからは、フランス革命に影響を与えた思想の流れと、その先に続く発展について、もう少し詳しく見ていきましょう。

革命を推進した思想

ジャン=ジャック・ルソー(1712–1778)

フランスの哲学者で啓蒙思想家。社会契約論や教育に関する彼の理念は、フランス革命を思想的に準備した。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命を推進した主要な思想のひとつが、18世紀のヨーロッパで花開いた啓蒙思想です。この思想は「自由」「平等」「理性」を土台にし、王の専制政治や教会の絶対的な権威を真っ向から批判しました。まさに「人間が自分の頭で考え、社会をよりよい形に作り替えるべきだ」という発想で、人々に大きな勇気を与えたんです。

ルソーの社会契約論

代表的な思想家のひとりがジャン=ジャック・ルソー(1712–1778)。彼の『社会契約論』はフランス革命の原動力そのものでした。特に有名な言葉が、「人は自由な存在として生まれたが、至る所で鎖につながれている」という一節。これは「自然な状態では自由なのに、社会の不平等や不正な制度が人を縛っている」という指摘で、当時のフランス国民の心に強烈に響いたのです。

ヴォルテールとモンテスキューの影響

一方で、自由や平等を形にするうえで欠かせなかったのが、ヴォルテール(1694–1778)とモンテスキュー(1689–1755)でした。ヴォルテールは宗教的寛容を訴え、「信仰の違いで人を迫害してはならない」と強調しました。宗教戦争の記憶が色濃く残っていた時代に、これは人々を解放する大きな思想となったのです。

そしてモンテスキューは権力分立を唱えました。立法・行政・司法の三つを分けて互いに牽制させることで、権力の独裁を防ぐという考え方です。これは革命後のフランスだけでなく、アメリカ合衆国憲法の骨格にも取り入れられるなど、近代民主主義の礎となりました。

啓蒙思想がもたらしたもの

こうした思想は、ただの学問や哲学にとどまらず、人々の行動を変える実践的な力になっていきました。自由や平等という理念は革命家たちのスローガンとなり、王政や身分制度を打ち壊す精神的支柱になったのです。言い換えれば、フランス革命は「啓蒙思想を社会で試した大実験」とも言えるのかもしれません。

革命期に拡大した思想

『理性の祭典』/1793年

1793年のパリで行われた「理性の祭典」の様子。理性崇拝運動の象徴的な出来事で、ノートルダム大聖堂は一時「理性の神殿」として利用された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

フランス革命期には、理性主義や平等主義といった新しい思想が一気に拡大していきました。革命が進むにつれ、人々は従来の宗教的権威や身分制度に強い疑問を抱き、社会のあり方を根本から問い直すようになったのです。

理性主義と宗教の後退

理性主義は「人間の理性こそが唯一の基準である」という考えで、伝統や教会の権威に対して批判的な立場をとりました。その象徴が「理性の崇拝」です。1793年には「理性の祭典」が開催され、ノートルダム大聖堂が一時的に「理性の神殿」として利用されるなど、宗教の聖域すら革命の舞台になりました。さらには、ロベスピエールの下で行われた「最高存在の祭典」のように、伝統宗教を置き換える新しい祭礼も試みられました。これらは宗教の社会的影響力を弱める契機となり、政治や文化に深い痕跡を残したのです。

平等主義と権利の拡大

同時に広がったのが平等主義でした。すべての市民は法のもとで平等であるべきだという考えが強調され、1791年のフランス人権宣言では「人は生まれながらに自由で平等な権利を持つ」と明確に示されました。この理念はフランス国内にとどまらず、ヨーロッパ全土、さらにはアメリカやラテンアメリカなど世界各地の民主化運動に影響を与え、普遍的人権の基盤として受け継がれていきました。

つまり革命期の思想は、単なる理念にとどまらず、宗教から理性への価値観の転換、そして不平等な社会制度を打ち破る正当性を人々に与えたのです。

革命終焉後に拡大した思想

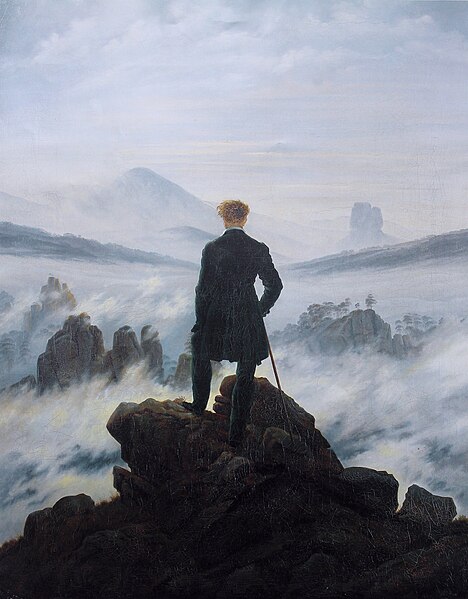

『霧の上の放浪者』/カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ作、1818年

革命後に台頭したロマン主義芸術の典型例。ロマン主義の核となるテーマ「自然の壮大さ、人間の内面性、神秘への憧れ」を巧みに表現している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

フランス革命が終わると、人々は激動の時代を経たあとで「安定」と「新しい価値観」を求めるようになります。そのなかで広がったのが実証主義とロマン主義でした。

実証主義の広がり

オーギュスト・コント(1798–1857)によって体系化された実証主義は、「社会の発展は科学的な事実や観察に基づいて進むべきだ」という考えでした。混乱を経験したフランスにとって、理性や科学を土台にした合理的な秩序づくりは強い説得力を持ったんです。政治や経済の制度改革だけでなく、社会学という新しい学問を生み出したのもこの流れでした。つまり実証主義は、革命で生まれた理性重視の姿勢を、より科学的で制度的な方向へと発展させたと言えます。

ロマン主義の台頭

一方でロマン主義は、革命期に広がった理性至上主義への反発から生まれました。「理性だけでは人間を語れない、感情や自然とのつながりこそ大切だ」という価値観です。芸術や文学の世界で特に強く広がり、フリードリヒの絵画やゲーテの文学など、ヨーロッパ各地で人間の内面や自然の壮大さを描く表現が盛んになります。フランスでもドラクロワらの画家が登場し、芸術が新しい高みに達しました。

新しい時代の精神

こうして、革命後の思想は二つの方向へと展開しました。ひとつは科学的・合理的な社会づくりを目指す実証主義。もうひとつは人間らしさや感情を取り戻そうとするロマン主義。この二つの潮流は対立するだけでなく、互いに刺激しあいながら19世紀ヨーロッパの精神世界を形作っていったのです。

以上、フランス革命期の思想・哲学についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 革命を推進した啓蒙思想が自由と平等を求めた

- 革命期に理性主義や平等主義が拡大した

- 革命後に実証主義やロマン主義が台頭した

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は思想の転換点となり、社会に深い変化をもたらした。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命と関係のある思想・哲学に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|