フランス革命期の処刑方法とその背景にあった裁判制度とは?

フランス革命って、政治や社会をひっくり返しただけじゃなくて、裁判や処刑のあり方までもガラリと変えちゃったんです。

革命の前は、貴族や聖職者などの特権階級が優遇される一方で、普通の人たちは不公平な裁判を受けることが多かったんですよね。「同じ罪なのに、身分が違えば判決も違う」――そんな理不尽さがあちこちにありました。

でも革命が起こると、「すべての人は法の下に平等だ!」という考えが広がって、司法制度の改革が進みます。そしてその象徴となったのがギロチン。誰に対しても同じ方法で処刑するという「平等な死」を体現する手段として使われるようになりました。とはいえ、恐怖政治の時代にはそのギロチンが乱用されてしまい、正義よりも恐怖が前面に出る結果にもなったんです。

やがて革命が落ち着いてくると、司法制度も安定化へと向かいます。「感情や勢いで裁くんじゃなくて、ちゃんとしたルールにのっとって判断しよう」っていう空気が生まれてきて、近代的な法治国家への道が少しずつ整えられていったんですね。

ここからは、その裁判や処刑の変化の流れを、時代ごとに追いながら見ていきましょう。

フランスの裁判制度

革命前

革命前のフランスでは、裁判っていうものが特権階級のためにあるようなものでした。封建制度の影響が色濃く残っていて、貴族や聖職者が何か悪いことをしても「まあ今回は注意で済ませましょうか」なんて軽い処分で済むことが多かったんです。

その一方で、第三身分――つまり普通の人たちは、ちょっとしたことで重い罰を受けるのが当たり前。とくに「租税裁判所」みたいな、貴族が主導する裁判機関では、平民が自分の権利をまともに訴えることすら難しかったんですね。まさに、司法の世界にも不平等がガッツリ根づいていたわけです。

革命裁判所/ルイ=レオポール・ボワイイ作

1793年、パレ・ド・ジュスティスのロストステップスルームと革命裁判所の入り口を描いた絵画。フランス革命中に多くの判決が下された重要な場所。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命期

フランス革命の最中、司法の世界も大きく動きました。1790年には裁判所の全国統一が行われて、それまでバラバラだった裁判の仕組みがひとつにまとめられたんです。これによって、「貴族だから特別扱い!」なんて特権は排除されて、すべての人が平等に裁かれる理想のかたちが目指されました。

でも、現実はそんなに甘くなかったんですよね…。とくに1793年~1794年にかけての恐怖政治の時期には、革命裁判所という特別な法廷がつくられて、そこでは「反革命的だ」と疑われた人がどんどん裁かれていきました。

問題は、その裁判の中身です。手続きは超スピード重視、証拠もろくに出さず、弁護すら許されないまま判決が下されることも珍しくありませんでした。つまり、「法による裁き」とは名ばかりで、実際は粛清の道具として使われてしまったんです。

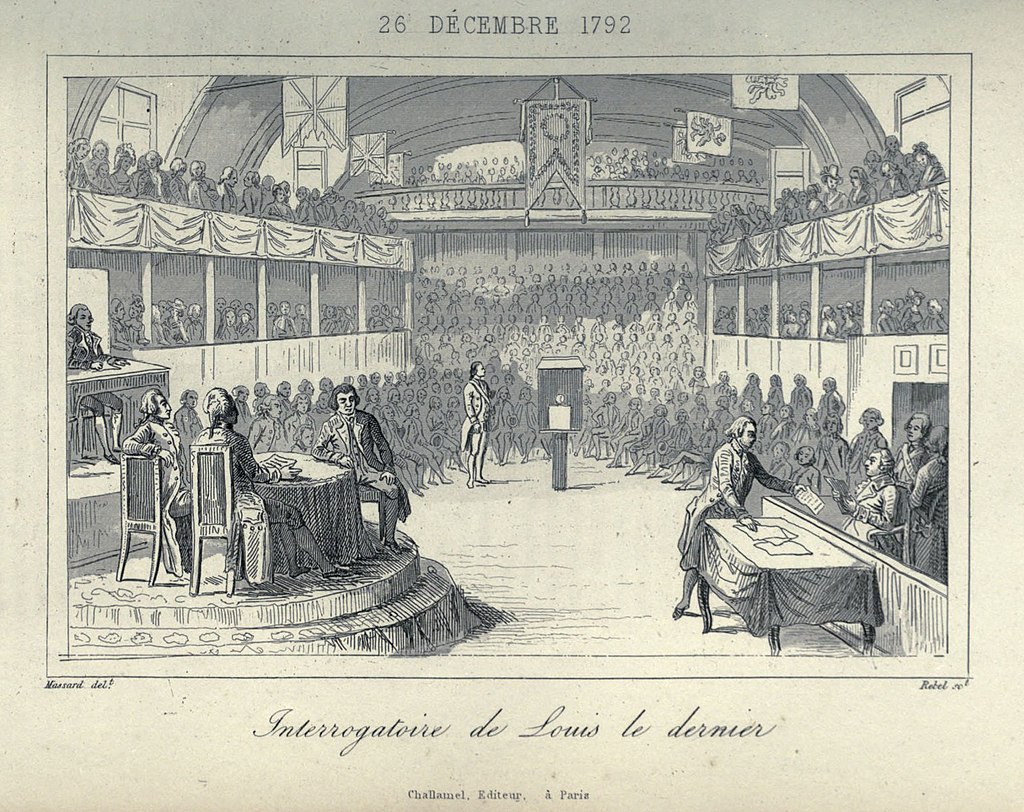

国民公会におけるルイ16世の裁判

国民公会の議場・屋内馬術練習場におけるルイ16世の裁判の様子を描いた絵画

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命後

ナポレオンが登場してからは、政治だけじゃなく司法制度もだいぶ落ち着いてきます。その大きな象徴が、1804年に制定されたナポレオン法典(民法典)です。この法典では、「すべての人は法の前で平等だよ」という考えや、裁判の独立性がしっかり打ち出されていて、混乱の続いた革命期とは違って、ルールが明確な近代的な司法制度が整えられていきました。

このおかげで、封建時代のあいまいな法律や身分差別に頼った裁判のやり方は一掃されて、誰もが同じルールのもとで裁かれる体制ができたんです。

ただし、ナポレオン法典がすべて理想通りかというと、そうでもありませんでした。たしかに「平等」は掲げられていたけれど、彼の支配はけっこう専制的で、革命でうたわれていた「自由」や「民主主義」の理念がそのまま全部実現されたとは言えないんです。理想と現実のギャップは、ここでもやっぱり残っていたんですね。

『ナポレオン法典』1810年版

ナポレオンによって導入されたこの法的文書は、フランス法を一新し、フランス革命の原則を強く反映したもので、世界中の多くの法体系に影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

フランスの死刑制度

革命前

革命前のフランスでは、死刑そのものにもはっきりと身分差がありました。貴族や聖職者のような特権階級は、できるだけ「苦しまずに済む」ような処刑方法を選ばれることが多かったんです。たとえば、首を剣でスパッと落とすとかですね。

でも、平民になると話は別。火あぶり、車裂き、絞首刑など、ずっと苦しみが長くて残酷な方法が使われることが多くて、「同じ死刑でも、こんなに差があるの?」と感じさせるような状況でした。

しかも当時の処刑は基本的に公開で行われていて、たくさんの人が集まって、それを見世物みたいに楽しむ風潮すらあったんです。

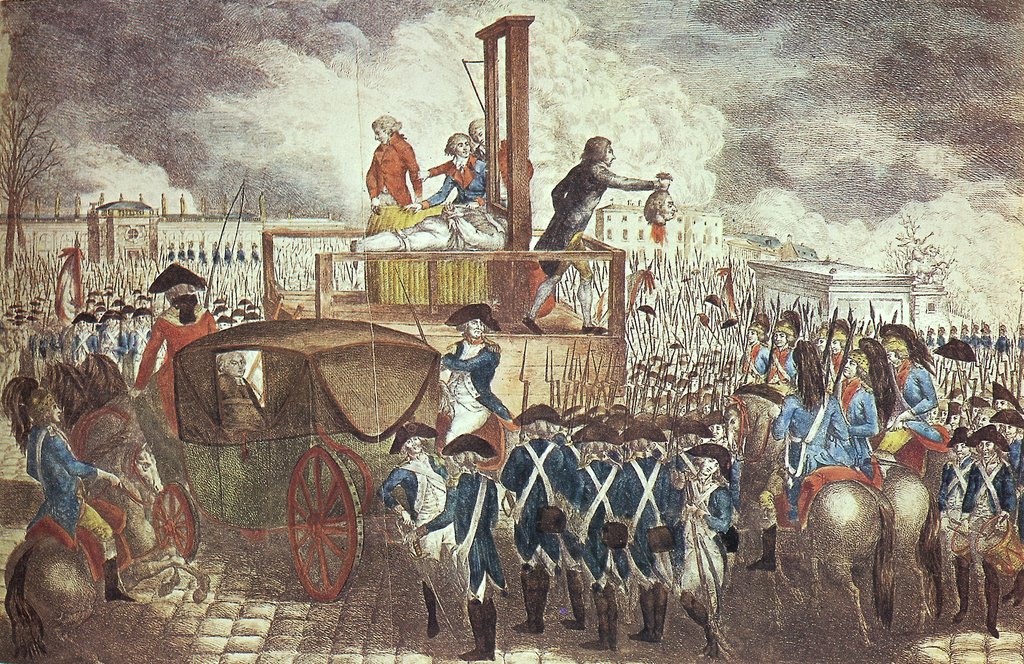

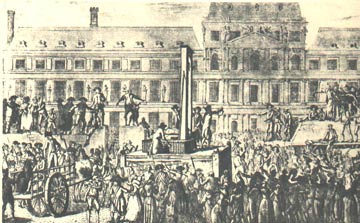

革命期

革命が始まると、死刑のあり方も大きく変わっていきました。とくに象徴的だったのがギロチンの導入です。この装置は、「誰に対しても同じ方法で命を奪う」っていう平等の考えから生まれたもので、身分にかかわらずスパッと一瞬で処刑される仕組みになっていました。まさに、革命が掲げた「平等」の理念を体現した道具だったんですね。

でも、このギロチンも時期によっては使われ方が変わってしまいます。恐怖政治の時代になると、「反革命的だ」と見なされた人たちが次々と捕まって、裁判もろくに受けずにギロチンで処刑されていきました。

このころになると、ギロチンはもう「平等と正義の象徴」どころか、恐怖と粛清のシンボルになってしまっていて、人々にとっては革命そのものが怖いものに感じられるようになっていったんです。

パリ、カルーゼル広場(Place du Carrousel)で行われたギロチンによる最初の処刑の様子

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命後

革命が終わったあとも、死刑そのものがなくなったわけではありません。でも、革命期みたいに「なんでもかんでもギロチン!」という時代は過ぎて、運用の仕方がずっと慎重になっていきました。

ナポレオンがつくったナポレオン法典では、どんなときに死刑が適用されるのか、その基準がちゃんと明文化されていて、「感情や勢いで処刑する」なんてことがないように、法律でしっかりルールが定められたんです。

つまり、死刑制度は残されたけれど、その使い方には秩序と正当性が求められるようになって、近代的な法治国家の一歩を踏み出したとも言えるんですね。

以上、フランス革命と裁判・処刑についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 革命前は特権階級に偏った不平等な司法制度が支配していた

- 革命期にはギロチンを象徴とする急進的な改革と粛清が行われた

- 革命後はナポレオン法典により司法と死刑制度の安定化が進んだ

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は裁判と処刑に平等の理念を持ち込んだが、その道程は混乱と恐怖に満ちていた。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命期の裁判や処刑に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|