フランス革命でフランスの法律と憲法はどう刷新したのか?

フランス革命って、王政をひっくり返しただけじゃなくて、法律や憲法の世界にもガツンと衝撃を与えたんです。

それまでのフランスには、封建時代から引きずった古い法律がたくさんあって、身分によってルールが違ったり、特権階級が優遇されたりと、不公平があちこちに残っていました。

でも革命が始まると、そうした封建的な法律はどんどん廃止されていって、新しい民主的な原則が法律の土台として打ち立てられていきます。とくに革命期に生まれたさまざまな憲法や人権に関する法律は、「自由」や「平等」といった理念を現実の仕組みに落とし込もうとする試みだったんですね。

ここからは、そんな革命期の法律や憲法がどう変わっていったのかを、時系列でひとつひとつ見ていきましょう。どんな理想が掲げられて、どんな現実にぶつかったのか――その流れをたどることで、現代の法制度にもつながるヒントが見えてきますよ。

革命期の新法

封建制関連

革命が始まってすぐのころ、一番大きな法律改革といえば、やっぱり封建制の廃止です。

1789年8月4日に出された「封建的特権の廃止」の宣言によって、それまで農民たちが領主に払っていた地代や、無償で働かされていた労役などが一気になくなりました。

これまでは「土地は領主のもの、農民はそこで働くだけ」っていう考え方だったのが、「土地を自分の意思で扱える」という権利が農民の手に戻ってきたんです。これは、長く続いた封建制度の終わりを意味する、まさに象徴的なできごとでした。

革命の理想が、初めて具体的なかたちで実現した瞬間ともいえるんですね。

1789年8月4日、封建地代の無償廃止

フランス革命中に封建地代の無償廃止が宣言された夜のブロンズレリーフ。この歴史的な瞬間は、特権階級の特権を廃止し、社会的および政治的平等への道を開いた。

(出典:title『Abolition_of_feudalism,_4_August_1789_(Monument_to_the_Republic)』-by Teofilo(photo),Léopold Morice(Sculpture) /Creative Commons CC BY-SA 2.0より)

人権・市民権関連

そしてそのすぐ後、同じ年の8月26日には、あの有名な「人間と市民の権利の宣言」が採択されました。

この宣言では、自由・平等・所有権・圧政への抵抗権といった、現代にも通じるような基本的人権がしっかりと明文化されたんです。「誰もが生まれながらにして平等で、自由に生きる権利を持っている」――そんな革命の理想が、はじめて法のかたちとして言葉になった瞬間でした。

この宣言は、のちの憲法づくりの大きな土台となっていくだけじゃなく、世界中の民主主義国家にも強い影響を与えることになるんですよ。まさに、近代的な法思想のスタートラインともいえる大事な一歩だったんです。

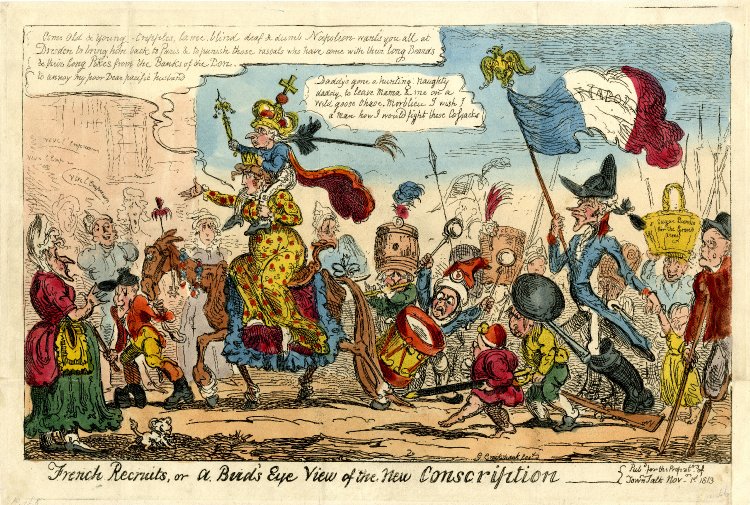

『人間と市民の権利の宣言』/1789年

フランス革命の中心的な成果であるこの文書は、人間の普遍的な権利を宣言し、近代民主主義の基礎を形成、法体系の発展に大きな影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

行政・地方自治関連

革命が進んでいくなかで、国全体のしくみを整えるために、地方の制度も大きく見直されることになりました。そこで1790年に導入されたのが、今のフランスにも残っている県制度です。

この制度によって、それまでバラバラだった地方の区分がすっきり整理されて、行政の効率がぐんと上がったんですね。

しかも、単に中央から命令を下すだけじゃなくて、地方にも一定の自治権が与えられるようになって、「自分たちの地域のことは自分たちで考える」っていう感覚が育っていきました。とはいえ、その自治も完全な自由ではなく、しっかり中央政府の監督のもとで運営されるかたちでした。

つまり、地方と中央のバランスを取りながら、近代的な国家運営のしくみが少しずつ整えられていったんです。

宗教関連

宗教の面でも、フランス革命は大きな変化をもたらしました。とくに1790年に制定された聖職者市民憲法は、教会と国家の関係を根っこから変えてしまうような法律でした。

この憲法では、聖職者たちが国家に対して忠誠を誓うことが義務づけられたんです。それまではカトリック教会がローマ教皇に仕えていたのに、今度は「国家の下で働いてください」って言われるようになったわけですね。

当然ながら、これには多くの聖職者や信者たちが強く反発します。信仰の自由が奪われると感じた人々は怒り、そうした不満が積み重なって、やがてヴァンデー反乱のような内戦にもつながっていくことになります。

つまり、宗教政策の改革は、国家の統一や近代化の一環ではあったんですが、同時に国の内部に新たな火種を生み出すことにもなってしまったんです。

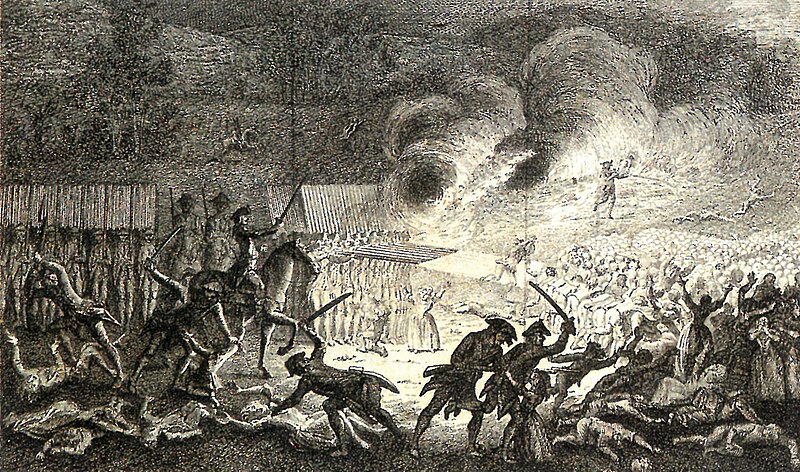

ヴァンデー反乱における虐殺

ヴァンデーの反乱中、共和国軍によって行われた虐殺を描いた絵画。この反乱はフランス革命の一部として発生し、多くのカトリックが犠牲になった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

社会改革関連

革命のさなか、社会をもっと平等で自由なものにしようという動きの中で、たくさんの法律改革が行われました。

たとえば1791年には、職業選択の自由を保障する法律が登場します。これが何を意味したかというと、それまで職業をがっちり縛っていたギルド制度がバッサリ廃止されたということなんです。

ギルドっていうのは、同じ職業の人たちが集まってつくる団体で、技術の伝承や品質の管理をしてたんですが、同時に「新参者お断り」みたいな閉鎖性も強くて、職業の自由を妨げる面もありました。

この制度がなくなったことで、どんな人でも、自分のやりたい仕事を選べる社会が少しずつ実現していくことになります。つまり、身分や家柄に関係なく、実力や努力で道を切り開ける土台がつくられはじめたんですね。

レンブラント「絵織物商の組合の監査役たち」

17世紀のアムステルダムの織物ギルドの監査役たちを描いたレンブラントの絵画。ギルドの重要な役割としての彼らの仕事を象徴している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

法律・司法制度関連

1790年には、司法の分野でも大きな改革がありました。

それまで地域ごとにバラバラだった裁判制度を見直して、全国で統一された裁判所が設けられたんです。これにより、どの地域に住んでいても、同じルールで裁かれるっていう公平な土台が整えられていきました。

さらに、弁護士や裁判官になるための資格制度もきちんと整備されて、「力のある人がごり押しして勝つ」みたいな旧来のやり方じゃなくて、法にもとづいた公正な裁判ができる社会を目指すようになったんです。

この改革は、まさに「すべての人が平等に裁かれる社会」をつくるための一歩で、現代の法制度の出発点にもなっています。

経済・財政関連

経済の面でも、革命期のフランスは試行錯誤の連続でした。その代表的な取り組みが、アッシニア紙幣の導入です。

これは、没収された教会の土地を担保に発行された紙幣で、「このお金で国の借金を減らそう!」というのが当初の狙いでした。財政赤字に悩んでいた革命政府にとっては、まさに苦肉の策だったんですね。

でも、実際にはどんどん刷りすぎちゃったんです。その結果、物価が急上昇してしまい、深刻なインフレーションが発生。

せっかくの改革も裏目に出てしまい、人々の暮らしをかえって苦しめることになってしまいました。経済の安定って、革命期においては本当にむずかしい課題だったんですね。

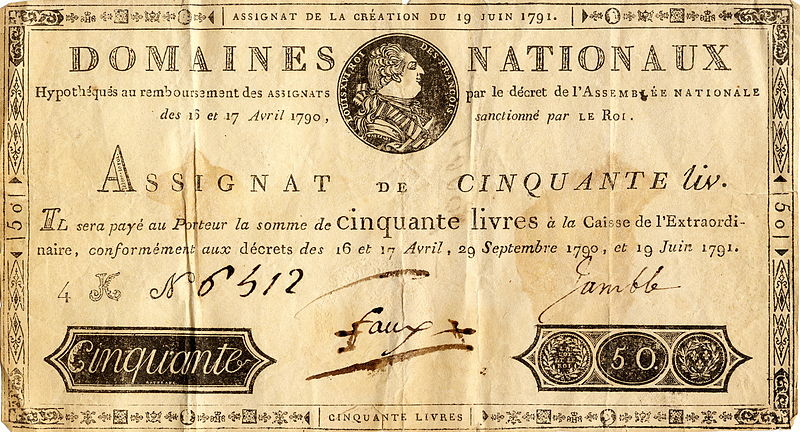

1790年発行のアッシニア紙幣

フランス革命後の財政改革の一環として導入された通貨。過剰発行によりインフレを引き起こし、フランス経済にさらなる混乱をもたらすこととなった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

革命期の新憲法

フランス革命が起こる前のフランスでは、いわゆる成文憲法――つまり、はっきりと文章化された「国のルール」は存在しませんでした。すべては国王の意志が最優先で、王様が「こうしなさい」と言えば、それがそのまま法律になってしまうような時代だったんです。

でも、革命によってこの古い体制は大きく揺さぶられます。「みんなが守るべきルールは、誰かひとりが決めるものじゃない」「国を動かすには、ちゃんと決まった仕組みが必要だよね」――そんな考えから生まれたのが、成文憲法をつくるという動きでした。

こうして、法の支配を柱とした新しい政治のかたちが、フランスに導入されていくことになります。

ここでは、革命期に制定された4つの憲法を順番に見ていきましょう。それぞれがどんな時代の空気を反映していたのか、注目しながら整理していきますね。

1791年憲法(立憲君主制憲法)

1791年に制定されたのが、フランス史上はじめての成文憲法です。ここでは、国王の存在はそのままにしつつも、その権限をしっかり制限する立憲君主制という仕組みが導入されました。

この憲法によって、法律をつくる力(立法権)は国民議会に与えられ、王様は「全部自分で決める人」から「決められた範囲で動く人」へと役割が変わったんです。まさに、絶対王政からの大転換でした。

でも現実には、王様と議会のあいだで意見がまったくかみ合わず、緊張はどんどん高まっていきます。

結局、この体制はすぐに行き詰まり、長くは続かないことになるんです。理想はよかったけど、時代がまだそれを受け止めきれなかったのかもしれませんね。

1791年憲法/作者不明

聖職者、貴族、平民が1791年憲法を共同で鍛造する様子を描いた作品。フランス革命の精神とその政治的成果を示している。(出典:Creative Commons Public Domainより)

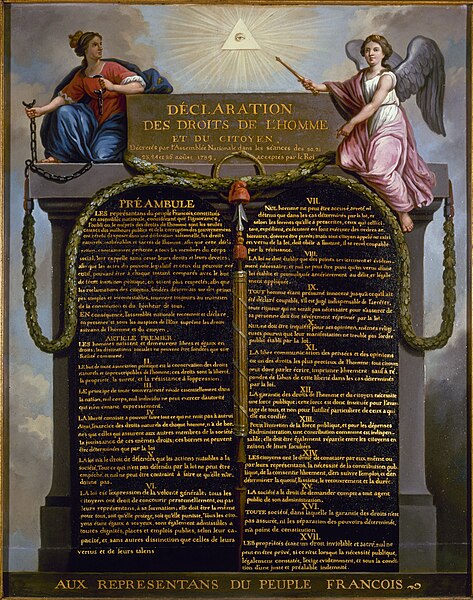

1793年憲法(ジャコバン憲法 / 山岳派憲法)

1793年に成立したこのジャコバン憲法は、まさに「人民こそが主役!」という人民主権の考えをとことん追求した内容でした。

最大の特徴は、男性普通選挙の導入。つまり、財産や身分に関係なく、すべての成人男性に選挙権を与えるという、当時としてはかなり先進的な仕組みを取り入れたんです。

でも、この憲法には大きな落とし穴がありました。当時はちょうど恐怖政治の真っ只中で、国内は不安定な状況…。結局、実際にこの憲法が施行されることはなく、紙の上だけの理想に終わってしまいました。

つまり、すごく進んだ内容を持っていたのに、時代の空気がそれを許さなかった――そんな「幻の憲法」なんです。

1795年憲法(総裁政府憲法)

1795年に新たに定められた総裁政府憲法は、それまでの混乱――特に恐怖政治で荒れに荒れた状況をなんとか立て直そうとするものでした。

この憲法では、権力が一部に集中しないように、5人の総裁が執行権を分担する体制がつくられます。言ってみれば「1人が暴走しないように、みんなでチェックし合おう」という工夫だったんですね。

けれども、ふたを開けてみると、この総裁たちの間で意見がまとまらなかったり、腐敗や無能さが目立ったりと、思ったように機能しない場面が多かったんです。

そのせいで政治はますます不安定に…。結局、この体制も長続きせず、ナポレオンの登場によってあっけなく終わりを迎えることになります。理想はあっても、実行力がともなわなかった――そんな憲法だったんです。

1799年憲法(統領政府憲法)

1799年、ナポレオン・ボナパルトがブリュメール18日のクーデターで政権を握ると、それに合わせて新しい統領政府憲法がつくられました。

この憲法では、一応「共和国」の体裁は残されていましたが、実際のところはナポレオンに強大な権限が集中する仕組みになっていて、実質的な独裁体制への道が開かれたんです。

3人の統領による分担統治という名目ではあったものの、第一統領だったナポレオンが実権をほとんど握っていて、他の統領は形だけ。国民投票や制度の整備など、表面上は民主的に見える演出もありましたが、その実態は「ナポレオンのための憲法」といっても過言ではありません。

こうして、フランス革命で目指された「市民が主権を持つ国家」は、また別のかたちへと進んでいくことになります。

ブリュメール18日のクーデター

1799年11月9日にナポレオン・ボナパルトがクーデターで政治権力を掌握した事件。この後統領政府憲法が制定された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

以上、フランス革命と法律・憲法についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 封建制廃止や人権宣言など、社会を根本から変える法律が成立

- 1791年憲法から1799年憲法まで、政治体制の変化に応じた憲法が制定

- 法律と憲法の変革が近代法の基礎を築いた

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は法律と憲法の両面で近代的な原則を定着させた大変革だった。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命期の法・憲法に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|