フランス革命にはどのような勢力、派閥・党派が関わっていたのか?

フランス革命って、ただ王様を倒して終わりじゃなかったんです。むしろそのあとが本番、と言ってもいいくらいで、たくさんの派閥やグループが入り乱れて、国の未来をめぐって激しくぶつかり合いました。

王政の終焉や共和政の成立はもちろん大きな転換点でしたが、その背後では三部会、国民議会、ジャコバン派、ジロンド派、山岳派といったいろんな勢力が入り混じりながら、政治と社会を大きく揺さぶっていったんです。

まさに「誰がフランスを導くのか」をめぐる主導権争いの連続。そんな激動の時代の中で、各派閥がどんな立ち位置にいて、何を目指して動いていたのか――これから一つひとつ見ていきましょう。

政治機関

フランス革命期の政治は、さまざまな機関が形成される中で推移しました。これらは革命の各段階における象徴ともいえる存在でした。

三部会

革命のきっかけのひとつになった三部会って、じつはこのとき急に作られたわけじゃないんです。起源をたどると、14世紀ごろから存在していたフランスの伝統的な議会で、王様が税金をとるときなんかに、身分ごとの代表を呼び集めて意見を聞く場だったんですね。

1789年、ルイ16世は深刻な財政危機をなんとかしようとして、この三部会をひさびさに召集しました。集まったのは、聖職者・貴族・平民の三つの身分ごとの代表たち。でもここで問題だったのが、身分ごとに一票ずつしか投票権がなかったこと。つまり、人口の大半を占めていた平民(第三身分)の声が、数字のうえでは軽~く扱われちゃったんです。

この不公平にガマンならなかった第三身分の人たちは、「だったら自分たちだけでやる!」と立ち上がって、国民議会を名乗ります。これが革命の本格スタートとなる大きな一歩になったんですね。

1789年5月5日、ヴェルサイユで開かれた三部会

1839年にルイ・シャルル・オーギュスト・クーダーによって描かれたこの絵画は、フランス革命へと繋がる政治的変革の瞬間を捉えている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

国民議会

国民議会は、もともと三部会で冷遇されていた平民――つまり第三身分の人たちが、「もう我慢ならん!」と立ち上がって作った新しい議会でした。ここには平民の声や不満、そして「もっとまともな社会にしたい!」っていう思いがギュッと詰まっていたんです。

そんな国民議会は、革命初期の動きをリードする中心的な存在になっていきます。そして、そのなかでも特に大きな出来事が、あの有名な「人間と市民の権利の宣言」の採択。これは、「人はみんな平等だよ」「自由は守られるべきだよ」といった民主主義の根っこになる考え方を、はっきりと打ち出したものでした。

この宣言が出されたことで、フランス革命はただの体制批判にとどまらず、社会のあり方そのものを変えていく大きな流れへと進んでいったんです。

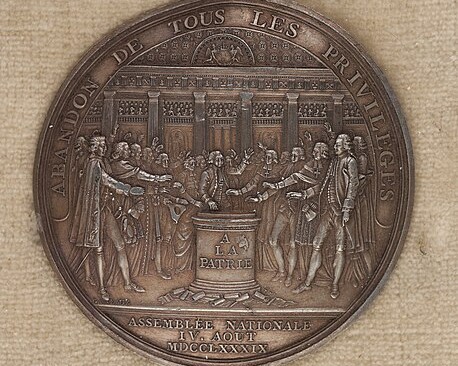

1789年、フランス国民議会で特権階級の免税特権が廃止される法案が採択された瞬間を描いた貨幣のレリーフ

(出典:Creative Commons CC0 1.0より)

立法議会

立法議会(1791年〜1792年)は、革命の勢いを受けて作られた新しい議会で、「王様はまだいるけど、政治は憲法に沿ってやっていこうね」っていう立憲君主制を支えるためにスタートしました。これは、1791年にできたばかりの憲法に基づいて設けられた、いわばフランス初の“新しい形”の政治体制だったんです。

でも、うまくはいきませんでした。というのも、議会の中で穏健派と急進派が真っ向からぶつかってしまったから。穏健派は「改革はほどほどにしよう」って考えていたのに対して、急進派は「もっと大胆に変えなきゃダメだ!」と主張して、議会内はどんどんギスギスに。

結局その対立が収まらないまま、立法議会はわずか1年で幕を閉じることになります。フランス革命の中でも、まさに“激動の中の試行錯誤”を象徴するような存在だったんですね。

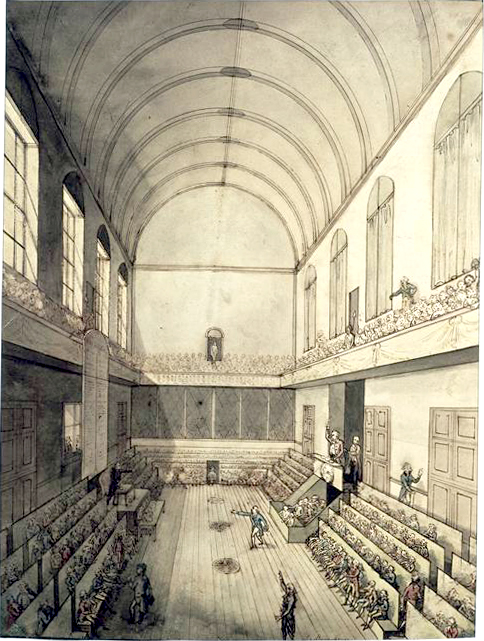

立法議会の会議場

フランス革命時、立法議会の議場として使われた屋内馬術練習場の様子。この場所で多くの重要な議論が行われ、革命の方向性が決定された。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

国民公会

国民公会(1792年〜1795年)は、フランス革命がいよいよ「王様なしの国」に踏み出したタイミングで設けられた議会です。ここでついに王政の廃止が決まり、フランスは共和政――つまり「国民みんなで政治をする」っていう新しい体制に切り替わったんですね。

でも、この国民公会の時代は、ただのお祝いムードじゃ済まなかったんです。というのも、議会内では山岳派という急進的なグループが力を持ち始めて、「恐怖政治」と呼ばれる厳しい体制が展開されていくことになります。

反対派は次々と粛清され、ちょっとでも疑われたら処刑される…そんな緊張感の中で、人々は怯えながら日々を過ごしていたんです。国民公会は、共和政の第一歩を踏み出した象徴である一方で、革命がどれだけ過激になっていったかを示す舞台でもあったんですね。

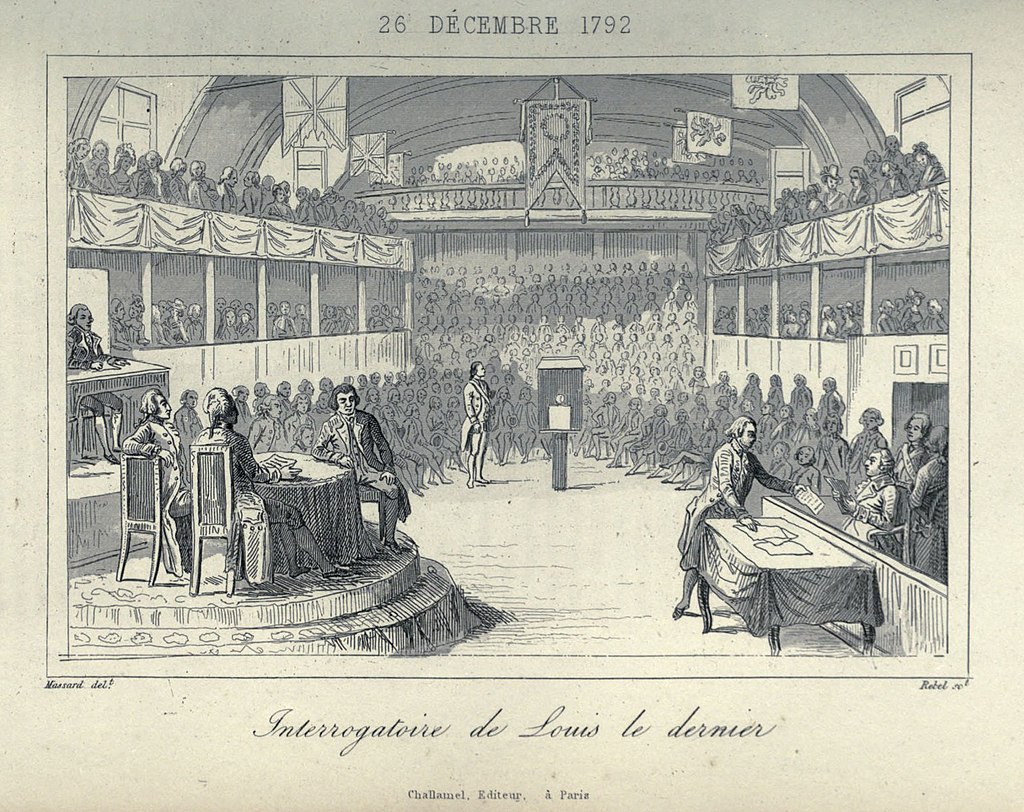

国民公会の議場

国民公会の議場として使われていた屋内馬術練習場におけるルイ16世の裁判の様子を描いた絵画

(出典:Creative Commons Public Domainより)

公安委員会

国民公会の中でも、実際に「手を動かす」役割を担ったのが、公安委員会です。これはいわば政府の執行機関みたいなもので、混乱する国内をまとめるために設けられた組織だったんですが、しだいにロベスピエールの影響力が強まっていきます。

彼のもとで公安委員会は、反革命的だと疑われた人たちを次々に取り締まり、処刑していきました。裁判もほとんど形だけで、「怪しい」と見なされた時点でアウトというケースも多かったんです。

こうして公安委員会は、恐怖政治の中核を担う象徴的な存在となっていきます。「秩序を守るため」とはいえ、その方法はあまりにも苛烈で、後世に大きな議論を残すことになりました。

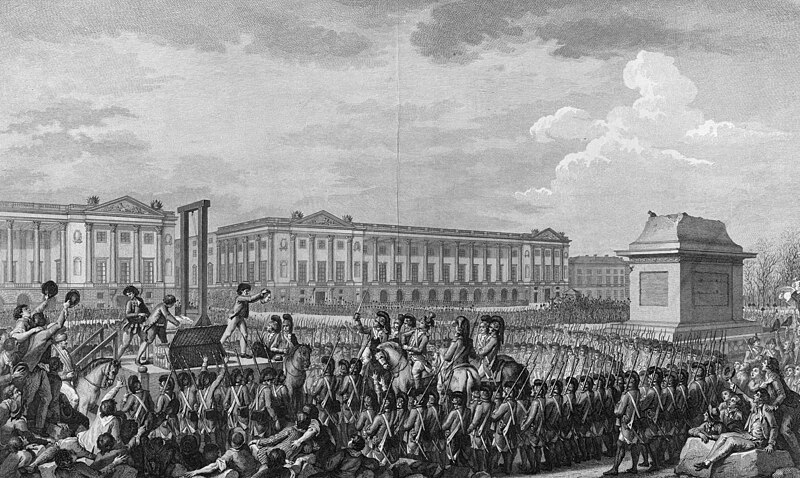

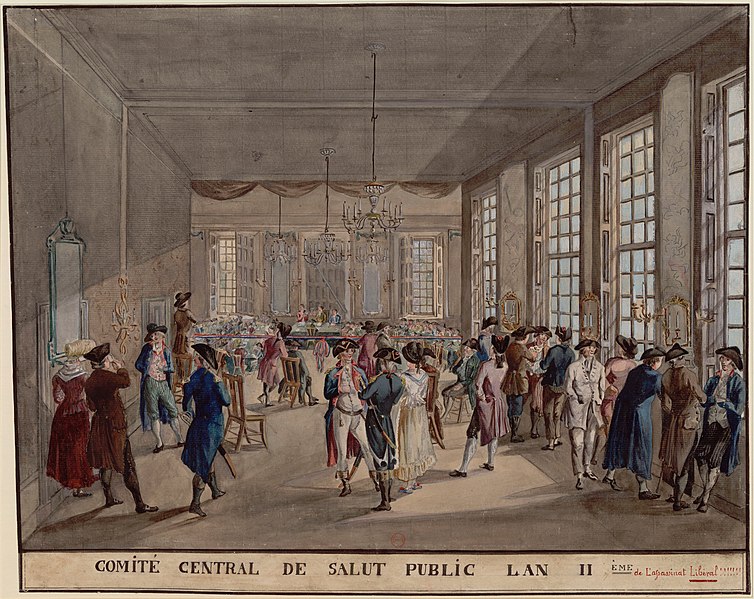

フランス革命期の公安委員会(共和暦2年)

フランス革命の最も激動の時期に設立された公安委員会の役割を示すイメージ。この委員会は革命政府の権力集中を推進し、内外の敵に対抗するための強硬な措置を実施した。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

総裁政府

総裁政府(1795年〜1799年)は、「もう恐怖政治はこりごりだよ…」という反省のもとに作られた、新しい政治体制です。今度は権力が一人に集中しないようにと、5人の総裁によってフランスを運営していく仕組みが採用されました。つまり、ちょっと分散型のリーダー制って感じですね。

ところが、この総裁政府もなかなかうまくはいきませんでした。内部では汚職や利権あさりが横行し、総裁たちは足を引っ張り合ってばかり。民衆の生活は改善せず、不満の声がどんどん高まっていきました。

そんな中、登場したのがナポレオン・ボナパルト。彼は1799年にクーデターを起こして総裁政府を打倒し、政治の主導権を一気に握ってしまいます。こうして、総裁政府は短い命を終え、フランスはナポレオンの時代へと突き進んでいくことになるんです。

総裁政府の総裁

左からメルラン・ド・ドゥーエー、ラ・ルヴェリエール=レポー、バラス、フランソワ・ド・ヌフシャトー、ジャン=フランソワ・ルーベル

(出典:Creative Commons Public Domainより)

総領政府

ナポレオンのクーデターによって誕生したのが、総領政府です。これは1799年、混乱続きだった総裁政府に代わって作られた新しい体制で、名目上は3人の統領が政治を担当する仕組みでしたが、実際はナポレオンが主導権をガッチリ握っていました。

この総領政府の成立によって、長く続いたフランス革命の動きはひとまずの終結を迎えます。社会も徐々に落ち着きを取り戻していき、「やっと安定したな」と感じた人も多かったんじゃないでしょうか。

でも、これはまだ終わりじゃありませんでした。この政府は、のちにナポレオンが皇帝に即位するための土台でもあったんです。つまり、表向きは「共和政」だけど、じわじわと帝政への準備が進んでいた――そんな時代だったんですね。

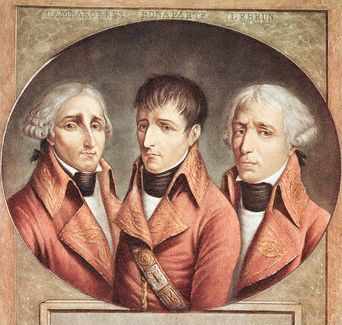

総領政府の総領

左からジャン=ジャック・レジ・ド・カンバセレス、ナポレオン・ボナパルト、シャルル=フランソワ・ルブラン

(出典:Creative Commons Public Domainより)

政治派閥

フランス革命の時代は、いろんな政治派閥がひしめき合って、国の舵取りをめぐってぶつかり合っていた時代でした。それぞれが自分たちの理想や未来像を持っていて、言い争いだけじゃなく、時には命をかけた衝突にまで発展することも。まさに、政治が“生き物”のように動いていた激動の時代だったんです。

ジャコバン派

ジャコバン派は、その中でもとびきり目立つ存在で、急進的な立場をとった共和主義者たちのグループでした。中でも山岳派と呼ばれる一派は、議場でいちばん高い席に陣取っていたことからそう名づけられたんです。

彼らは「平等こそが大事!」という強い信念を持っていて、民主主義を積極的に広めようとしました。その一方で、国内外の敵から革命を守るために、恐怖政治と呼ばれる厳しい体制も実行していきます。正義感と過激さが入り混じった、まさに革命の象徴的な存在だったんですね。

ジャコバン派が、その原稿や出版物に押印していた印章

(出典:Creative Commons Public Domainより)

山岳派

山岳派は、ジャコバン派の中でもとくに急進的で、いわば「最も左寄り」の立場をとっていたグループです。議会では高い席に座っていたことから「山岳派(ラ・モンターニュ)」なんて呼ばれていたんですね。

リーダー格だったのが、あのロベスピエール。彼を中心に、山岳派は「革命を守るためなら徹底的にやる!」という姿勢で、反革命とみなされた人物たちを次々に排除していきました。つまり、恐怖政治の中核を担っていたのがこの山岳派だったわけです。

その影響力は当時、ものすごく強かったんですが――やりすぎた結果、民衆や他の議員たちからの反発も強まってしまいます。理想を追い求めたはずの彼らが、いつの間にか独裁的なふるまいで孤立していった…そんな皮肉な結末を迎えることになるんです。

マクシミリアン・ロベスピエールの肖像

フランス革命期の山岳派の指導者。大量の反革命派をギロチンに送る恐怖政治を推進した。

(出典: Creative Commons CC0 1.0より)

ジロンド派

ジロンド派は、ジャコバン派や山岳派に比べると、もう少し穏やかで落ち着いたスタンスの共和主義者たちでした。急進的な改革よりも、段階を踏んだ変化を大事にしていて、中央集権じゃなくて地方の声にもちゃんと耳を傾けようとする、いわゆる地方分権派だったんです。

でも、この穏健な立場が、だんだん時代の流れと噛み合わなくなっていきます。というのも、革命が進むにつれて「もっと急いで変えよう!」という声が強まって、山岳派との対立が激しくなっていったからです。

最終的にはその力の差が明確になり、ジロンド派の多くは逮捕され、処刑されてしまいました。穏やかに改革を進めようとした彼らの声は、恐怖と激動の中でかき消されていくことになるんですね。

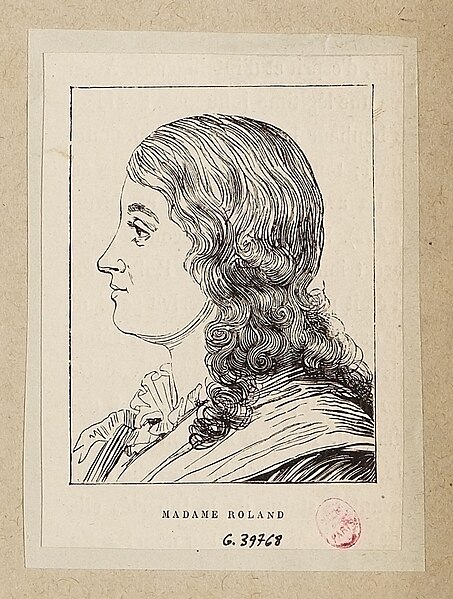

ジャンヌ=マリー・ロラン(1754–1793)

フランス革命期、ジロンド派のジロンド派の黒幕的存在。通称「ジロンド派の女王」。山岳派と対立の末、投獄・処刑の運命を辿った

(出典:Creative Commons Public Domainより)

王党派

王党派は、革命前のフランス――つまり王様が中心の政治体制(旧体制)を「やっぱりあれが一番だ」と考えていた人たちです。革命の流れにはどうしてもなじめず、むしろ王政復古を目指して行動していました。

革命が始まると、こうした王党派の多くは命の危険を感じて、フランス国外へ亡命していきます。いわゆる亡命貴族と呼ばれる人たちですね。彼らはその後、オーストリアやプロイセンといった国々と手を組んで、革命政府を倒そうと画策します。

つまり、王党派は国内にはいないけど、国外からフランスに圧力をかけ続ける反革命の後ろ盾として動いていたんです。革命が「内と外」両方の敵と戦わなきゃいけなくなった背景には、彼らの存在も大きく関わっていたんですね。

軍事・外交関連

政治だけじゃなく、軍事や外交の面でも、フランス革命の動きは大きな影響を及ぼしました。というのも、国内での派閥争いや体制の変化が、そのまま戦争や国際関係にも波及していったからなんです。

フランス革命軍

フランス革命軍は、「革命を守れ!」という強い意志のもとで生まれた軍隊です。王政を倒したばかりの共和国にとって、外からの脅威――つまり対仏大同盟に立ち向かうための、まさに“守りの要”でした。

徴兵制度を導入して国民全体を巻き込みながら、革命軍は驚くほどのスピードで戦力を強化していきます。そして、その中で頭角を現したのが、後の皇帝ナポレオン・ボナパルトです。彼の軍事的才能が一気に花開いたのも、この革命軍の舞台だったからこそ。

つまり、革命軍は共和政の防衛者であると同時に、ナポレオンという巨大な存在を生み出すきっかけにもなったんですね。

フランス革命軍の将兵

将軍、軽装兵、一般兵士を描いたこの絵は、フランス革命軍の階級と服装の多様性を示している。革命的な変革期における軍の重要性とその構成が見て取れる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

スイス傭兵

スイス傭兵は、フランス王政に仕える外国人の精鋭部隊として知られていました。お金で雇われる兵士、いわゆる「傭兵」なんですが、その忠誠心と戦闘能力の高さで昔からヨーロッパ各国の王室に重宝されていたんです。

フランスでも、ルイ16世の時代に王宮の警護を任されていて、特に有名なのが1792年のテュイルリー宮殿襲撃。このとき、革命勢力が宮殿に押し寄せる中で、スイス傭兵たちは最後まで命がけで王を守ろうと抗戦しました。

けれども、数で圧倒された彼らはほぼ全滅。その悲劇的な最期は、「王政がどれだけ追い詰められていたか」「革命の熱狂がどれだけ激しかったか」を象徴する出来事として、今も語り継がれています。

テュイルリー宮殿襲撃

1793年、八月十日事件のテュイルリー宮殿撃の様子を描いたジャック・ベルトーの絵画。この際スイス傭兵は殺到する民衆(義勇兵)から王家の防衛にあたり、大勢が犠牲になった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

対仏大同盟

対仏大同盟は、フランス革命の「余波」が他国にまで広がるのを恐れたヨーロッパ諸国が、「ちょっとこの革命、止めないとヤバいぞ…!」と感じて結成した軍事同盟です。

オーストリア、プロイセン、イギリスなどの列強が次々に加わって、革命フランスを包囲しようとしたんですね。彼らにとっては、「王様を処刑するような国が近くにあるなんて、安心できない!」という危機感があったわけです。

それに対してフランスも黙ってはいませんでした。国民を総動員して革命戦争に突入し、国内の不安を逆に外への戦いでまとめようとしたんです。でもこれが、革命をいっそう急進化させる引き金にもなりました。

つまり、対仏大同盟との対立は、フランス革命を内側からだけじゃなく、外からも大きく揺さぶる要因となったんですね。

ウィリアム・ピットの肖像

対仏大同盟を組織し、フランスの革命運動を潰そうとしたイギリスの首相。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

その他の団体

フランス革命の時代には、政治家や軍人だけじゃなく、もっと身近な人たち――つまり庶民の力も大きく動いていました。そんな彼らが集まってできた団体やグループも、革命の流れを後押しする大事な存在だったんです。

サン=キュロット

サン=キュロットは、革命期に登場した労働者・職人・小商人など、いわゆる“普通の人たち”のグループを指す言葉です。名前の意味は「キュロット(半ズボン)を履いてない人たち」――つまり、貴族のような華やかな服とは無縁の、現場で汗水たらして働く庶民たちのことなんですね。

彼らは革命の熱心な支持者であり、特に山岳派と強い結びつきを持っていました。「平等をもっと徹底してほしい!」「金持ち優遇はもう許せない!」といった声をあげ、革命をより急進的な方向へ後押ししていきます。

民衆の怒りと希望を象徴する存在として、サン=キュロットは政治の現場にも大きな影響を与えていたんです。まさに「声なき声」を力に変えた人たちだったと言えるでしょう。

フランス革命期のサンキュロット

革命期に活動的だった労働者階級、サンキュロットを描いた絵画。シンプルで実用的な服装が特徴的で、彼らの日常生活と革命における役割を表現。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

フリーメイソン

フリーメイソンは、表向きには社交クラブのように見えるんですが、革命期のフランスではちょっと違う顔を持っていました。実はこの団体、自由・平等・博愛といった啓蒙思想の広まりにひと役買っていたんです。

政治の表舞台にはあまり出てきませんが、知識人や上層市民層のあいだでは、フリーメイソンに所属していた人物が多くて、そのネットワークを通じて「新しい時代の考え方」がどんどん広がっていきました。

「人は生まれながらにして平等」「権力は神じゃなくて民衆から」――そんな考えが革命の土台となっていった背景には、フリーメイソンのような団体の働きかけもあったんですね。

だからこそ、彼らは革命の理念づくりを支えた“影の立役者”とも言える存在なんです。

プロビデンスの目

フリーメイソンリーにおいて広く認識されている象徴、プロビデンスの目。このシンボルは全知の目を表し、しばしば三角形や光輪に囲まれて描かれる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

以上、フランス革命期の派閥・党派についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 政治機関は革命の進行に合わせて変遷した

- ジャコバン派や山岳派などの派閥が政治を動かした

- 軍事や秘密結社も革命を支える役割を果たした

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は多彩な派閥と党派が入り乱れる中で進行し、歴史的な変革をもたらした。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命期の様々な勢力、派閥に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|