フランス革命はどのような流れで進行し、どんな出来事があったの?

フランス革命って聞くと、やっぱり真っ先に思い浮かぶのは「自由」と「平等」の旗を掲げて、人々が立ち上がったあの熱い時代ですよね。でも実際には、単に古い体制を壊すだけじゃなくて、その過程でいろんな政治的な思惑や社会の対立が入り混じって、とんでもなく複雑な展開をたどったんです。その結果、ヨーロッパ史に大きな爪痕を残すことになりました。ここからは、フランス革命の主な出来事を年代ごとに追いながら、その裏にあった事情や、その後にどんな影響をもたらしたのかを見ていきましょう。

革命前夜( - 1789年)

フランス革命が始まる前には、すでに人々のあいだに不満がグツグツと溜まっていました。ルイ16世の時代、国家のお財布はほとんど空っぽで、借金まみれ。そんな状況でも、特権階級だけは税金を免れて贅沢を続けていたので、一般の人々の怒りはどんどん募っていったんです。

アメリカ独立戦争参戦(1778年)

フランスがアメリカ独立戦争に肩入れしたのは、「イギリスを弱らせたい」という思惑からでした。でもその代償は大きく、戦費で財政はますます苦しくなります。それだけじゃなく、自由や独立を勝ち取ったアメリカの姿は、フランス国民にとって「自分たちもやれるんじゃないか」という強烈な刺激になりました。つまり、この戦争はお金を減らしただけじゃなく、人々の心にも革命の火をつけた出来事だったんです。

アメリカ独立宣言、1776年7月4日/ジョン・トランブル作

アメリカの独立宣言が承認された瞬間を描いた絵画。この歴史的な出来事は人権宣言にも影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

首飾り事件(1785年)

きらびやかなダイヤの首飾りをめぐる大騒動――それがマリー・アントワネットの名を汚した「首飾り事件」です。実際には王妃はまったく関与していなかったんですが、当時から「浪費家で贅沢三昧」というイメージがついていた彼女にとって、この疑惑はとても不利に働きました。人々は「やっぱり王妃は国民のお金で遊んでるんだ」と信じ込み、王室に対する不信と怒りはますます膨らんでいったんです。この事件は、王権の威信が大きく揺らいだ象徴的なできごととして記憶されています。

マリー・アントワネットのダイヤモンドの首飾り

首飾り事件に関連するダイヤモンドの首飾りのイラスト。この首飾りは1785年の詐欺事件で中心的な役割を果たし、フランス革命における社会的不満の一因とされる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

三部会の招集(1789年5月5日)

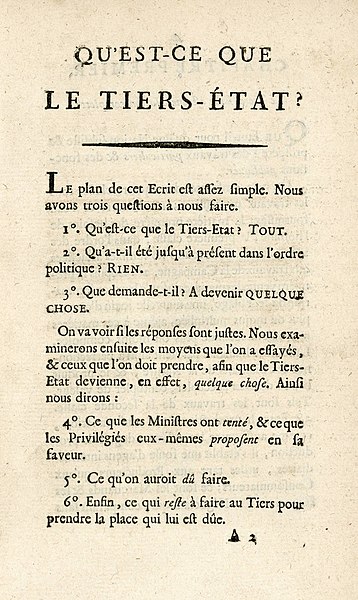

財政が立ち行かなくなったルイ16世は、135年ぶりに三部会を開く決断をしました。そこに集まったのは、第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)、そして第三身分(平民)の代表たちです。本来なら国の危機を一緒に解決する場のはずでしたが、議決方法が「身分ごとの一票制」だったため、多数を占める第三身分の声はかき消されがちでした。「人口の大半を代表しているのに、なぜ数で負けるのか」という不満が爆発し、身分間の対立は一気に深刻化していったのです。

1789年5月5日、ヴェルサイユで開かれた三部会

1839年にルイ・シャルル・オーギュスト・クーダーによって描かれたこの絵画は、フランス革命へと繋がる政治的変革の瞬間を捉えている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

国民議会の宣言(1789年6月17日)

「もう我慢できない!」とばかりに、第三身分の代表たちはついに自分たちだけで国民議会を名乗り出ました。ここで打ち出されたのは、「主権は国王ではなく国民にある」という大胆な考え方です。この瞬間こそ、絶対王政を揺るがす革命の幕が正式に開いた、と言ってもいいでしょう。

テニスコートの誓い(1789年6月20日)

議場から締め出されてしまった第三身分の人たちは、近くのテニスコートに集まります。そして「憲法ができるまで絶対に解散しない」と誓い合ったんです。この出来事は「テニスコートの誓い」と呼ばれ、革命がもう後戻りできない流れに突入したことを象徴する場面となりました。

テニスコートの誓い/ジャック=ルイ・ダヴィッド作

1789年6月20日、フランス革命中の国民議会の議員たちが新しい憲法を制定するまで解散しないと誓った瞬間を描いた絵画。この誓いは封建的特権の廃止につながる政治的意志の表明であり、特権階級の権力を制限し、広範囲にわたる社会改革の一部となった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

立憲君主制時代(1789年 - 1792年)

革命が始まったばかりの頃、人々は「国王を完全に倒す」ことまでは考えていませんでした。むしろ、君主制を残したまま憲法によって王権に制限をかけ、国民が政治に参加できるようにしよう、という道を模索したんです。まだ希望に満ちた空気があって、「理想のバランスを作れるんじゃないか」と期待されていたのがこの時期でした。

バスティーユ牢獄襲撃(1789年7月14日)

パリの民衆が立ち上がり、王権の象徴とみなされていたバスティーユ牢獄に突入しました。実際には収監されていた囚人はわずかでしたが、人々の狙いは武器や火薬の確保にありました。この襲撃は「もう民衆は黙っていない」という強烈な意思表示であり、旧体制への怒りが爆発した象徴的な出来事となります。そして、この日こそが「フランス革命が本格的に始まった日」として、今でもフランスの国民の記憶に刻まれているのです。

バスティーユ襲撃/ジャン=ピエール・ウエル作

フランス革命の号砲となったバスティーユ牢獄襲撃事件を描いた絵画。中央には牢獄司令官を務めたド・ローネーが連行される姿が描かれている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

人間と市民の権利の宣言(1789年8月26日)

国民議会が採択した人権宣言は、「自由・平等・友愛」というスローガンを高らかに掲げ、人間が生まれながらにもつ権利を普遍的なものとして打ち出しました。身分や特権に縛られない社会を目指すこの理念は、当時の人々にとって革命の精神そのものであり、のちのフランス憲法や世界各国の民主主義思想にも大きな影響を与えることになったのです。

ヴァレンヌ逃亡事件(1791年6月20日-21日)

ルイ16世は、もうどうにもならないと感じて家族と一緒にパリを抜け出し、国外へ逃げようとしました。でも道中のヴァレンヌであっさり見つかって連れ戻されてしまいます。この出来事で人々は「国王は国民を見捨てたんだ」と強く感じ、王様への信頼はガタ落ちに。これをきっかけに「もう立憲君主制じゃダメだ、共和政にしよう!」という空気が一気に広がっていったんです。

ヴァレンヌ逃亡事件

1791年、ルイ16世とその家族が逮捕されたヴァレンヌ逃亡事件を描いた絵画。この事件はフランス革命中に王権の威信を大きく損ない、革命をさらに激化させるきっかけとなった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

国民公会時代(1792年 - 1795年)

ついに王政が廃止され、フランスは共和政へと大きく舵を切りました。でも、理想にまっすぐ進めたわけではありません。国外からは周辺国の干渉が押し寄せ、国内でも派閥争いや反乱が絶えず、政治は常に揺れ動いていました。人々が夢見た「自由で平等な社会」をどう実現するのか――その模索と混乱が、この国民公会の時代を彩っていたのです。

八月十日事件(1792年8月10日)

パリの市民たちはついに王権に直接挑み、テュイルリー宮殿へとなだれ込みました。国王を守っていたスイス傭兵も多く倒れ、宮殿は民衆の手に落ちます。この事件で「国王はもうフランスの統治者ではない」という現実が決定的になり、王権は完全に崩れ去りました。ここからフランスは、いよいよ本格的な共和政の道へと突き進んでいくのです。

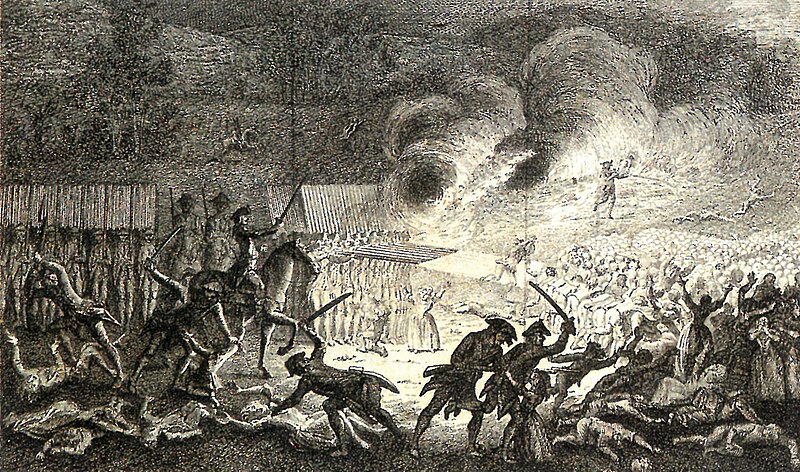

テュイルリー宮殿襲撃

1793年、八月十日事件のテュイルリー宮殿撃の様子を描いたジャック・ベルトーの絵画。この際スイス傭兵は殺到する民衆(義勇兵)から王家の防衛にあたり、大勢が犠牲になった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

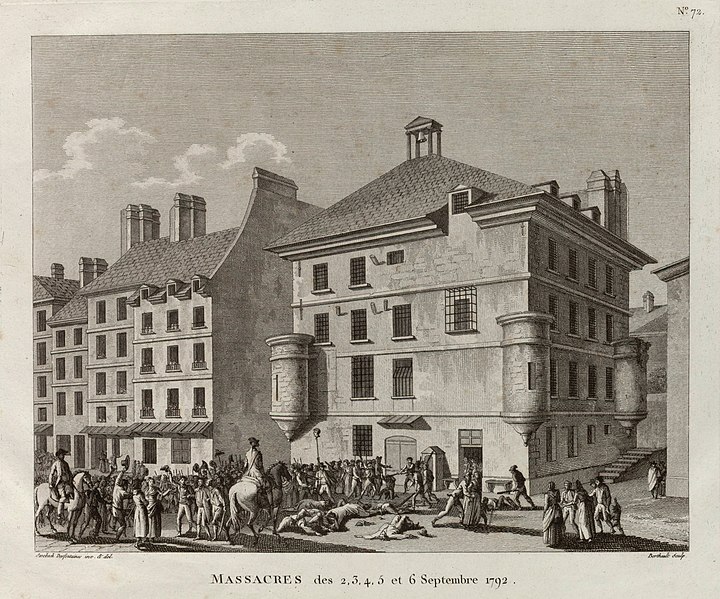

九月虐殺(1792年9月2日-6日)

オーストリアやプロイセンの軍がフランスに迫るなか、「国内の反革命派が敵と手を組むのではないか」という恐怖が一気に広がりました。その結果、革命派の市民や義勇兵たちは刑務所を襲い、収監されていた聖職者や貴族を次々に処刑してしまいます。犠牲者は数千人にのぼり、この九月虐殺はフランス革命が過激化していく象徴的な出来事となりました。同時に、のちに訪れる恐怖政治の影を早くも感じさせる出来事でもあったんです。

1792年9月の虐殺事件

1792年9月にパリで発生した虐殺を描いた絵画。この期間中に無差別に囚人が殺害され、フランス革命の恐怖政治の一環として行われた。この作品は、選挙権を巡る政治的な緊張がどれほど激化していたかを示している。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

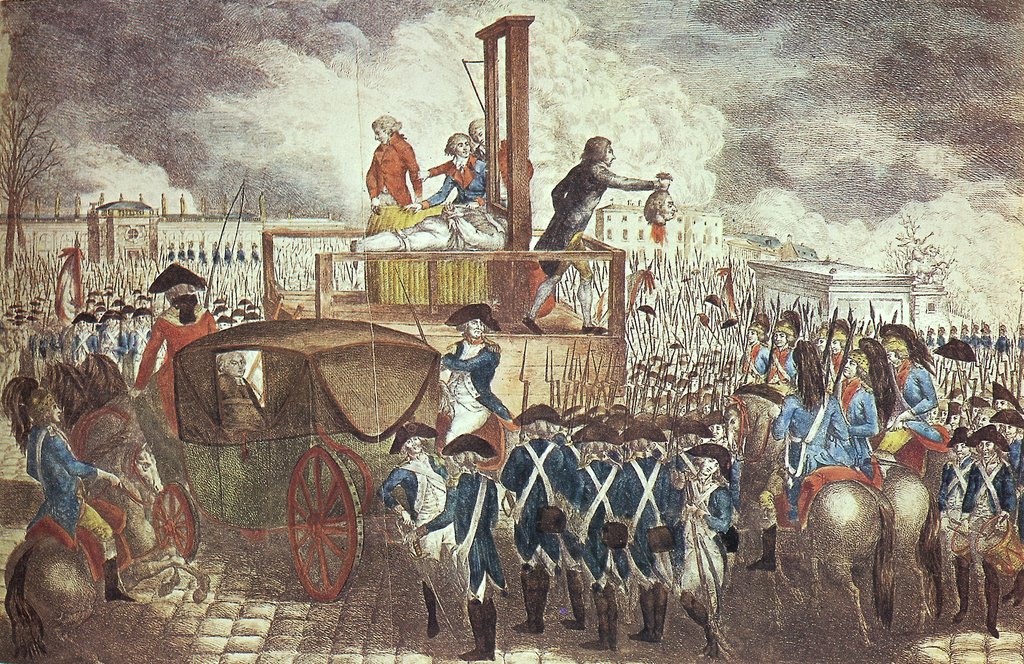

ルイ16世の処刑(1793年1月21日)

国民公会はついに国王ルイ16世を反逆罪で裁き、ギロチンにかけることを決定しました。処刑の日、広場には大勢の人々が集まり、王の最期を見届けます。これによって「国王の時代は完全に終わった」という現実がはっきり示され、フランス国内はもちろん、ヨーロッパ中に衝撃が走りました。ある国々では「革命の恐怖が自分たちにも及ぶ」と危機感が高まり、フランスへの敵対心をますます強めるきっかけにもなったのです。

ルイ16世の処刑

1793年、フランス革命中のパリ、コンコルド広場で行われたルイ16世のギロチンによる処刑を描いた絵画。絶対王政の終焉を告げる象徴的な出来事。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

総裁政府時代(1795年 - 1799年)

恐怖政治が終わり、「これで少しは落ち着くかも」と人々は期待しました。そこで登場したのが総裁政府という新しい仕組みです。5人の総裁が権力を分け合い、独裁を防ごうとしたんですが、現実はなかなかうまくいきませんでした。汚職や経済不安、戦争の長期化などで混乱は収まらず、人々の不満はじわじわと募っていったのです。

総裁政府の総裁

左からメルラン・ド・ドゥーエー、ラ・ルヴェリエール=レポー、バラス、フランソワ・ド・ヌフシャトー、ジャン=フランソワ・ルーベル

(出典:Creative Commons Public Domainより)

1795年憲法の制定(1795年8月22日)

恐怖政治を終わらせたあとに作られたのが1795年憲法です。ここで新しく「総裁政府」という体制がスタートしました。理屈のうえでは自由や平等といった革命の理想を守ろうとしたんですが、現実は汚職や不安定な政治に悩まされ、国民の期待とのギャップがどんどん広がっていきました。

ブリュメール18日のクーデター(1799年11月9日)

そんな中で頭角を現したのがナポレオン・ボナパルトです。彼は軍の人気と実力を背景に、「ブリュメール18日のクーデター」で総裁政府を一気に崩壊させました。この出来事こそ、フランス革命のひとつの終着点であり、その後のナポレオン時代へとバトンを渡す大きな転換点だったんです。

ブリュメール18日のクーデター

1799年11月9日にナポレオン・ボナパルトがフランスの政治権力を掌握した事件。フランス革命の終わりを象徴。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

以上、フランス革命の経緯と出来事についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 革命前夜には経済危機と不満が高まった

- 立憲君主制や共和制を経て社会の変革が進行した

- 最終的にナポレオンが台頭し、革命は新たな時代を迎えた

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は旧体制から新たな秩序への転換点。」という点を抑えておきましょう!以下でフランス革命期の出来事に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|