「フランス革命」とは何?

1789年、フランスでとんでもなく大きな出来事が起きました。それが、あの有名なフランス革命です。この革命は、長いあいだ続いていた「旧体制(アンシャン・レジーム)」をひっくり返して、新しい社会のしくみを作ろうとした、大がかりな挑戦だったんです。

でも、いったいどうして、農民や町の人たちが立ち上がることになったんでしょう?なんで貴族や王様の世界をグラグラ揺らすようなことが起きたのか――その背景や、どんなことが起きたのか、そして今の社会にどんなふうにつながっているのか、いっしょに見ていきましょう。

|

|

|

何故起こった?

社会の不平等と旧体制の行き詰まり

アンシャン・レジームっていうのは、フランス革命の前にあった古い社会のしくみのことなんです。この時代、貴族や聖職者といった上の身分の人たちは、いろんな特権を持っていて、とってもラクな暮らしをしていました。

その一方で、第三身分って呼ばれていたふつうの人たち――つまり農民や町人たちは、重たい税金を背負わされていたんです。まるで「がんばってる人が損をする」みたいな世の中だったんですね。

しかもこのころ、飢饉や物価の上昇で生活がどんどん苦しくなっていく中、王様たちは贅沢三昧。そんな姿を見せつけられて、国民のイライラはもう爆発寸前になっていったわけです。

第三身分、1789年

フランス革命前の第三身分と特権身分の社会的不平等を風刺したイラスト

(出典:Creative Commons Public Domainより)

財政危機と国王の無策

ルイ16世(1754–1793)が王様になったころ、フランスはすでにお財布がスカスカの状態でした。中でも大きかったのが、アメリカ独立戦争への支援で使ったお金。これがかなりの額で、国はあっという間に借金まみれになってしまったんです。

そんな中で、何とか立て直そうと改革がいくつも考えられたんですが……どれもうまくいかずにポシャってしまいます。王室が決断できなかったり、特権階級の反発があったりして、結局は何も変えられませんでした。この行き詰まりが、やがて革命の火種になっていったんです。

ルイ16世(1754–1793)/アントワーヌ=フランソワ・カレ作

ルイ16世の治世における財政危機がフランス革命を引き起こす直接的要因となった。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

啓蒙思想の広がり

17~18世紀になると、啓蒙思想っていう考え方がフランスでどんどん広がっていきました。「自由」「平等」「友愛」みたいなキーワードが注目されて、最初は学者や知識人のあいだだけだったのが、だんだんふつうの市民たちにも浸透していったんです。

それまでは「あたりまえ」と思われてた体制──たとえば身分制度とか王様の権力とか──を、「本当にそれって正しいの?」と見直す動きが出てきて、社会の空気が大きく変わっていきました。こうした時代の流れが、まさに革命の導火線になっていったんですね。

ヴォルテール(1694 - 1778)/ニコラ・ド・ラルジリエール作

フランス・パリ出身の啓蒙思想家。専制批判、自由、寛容、理性を重視し、フランス革命の思想的基盤を築いたことで知られる。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

|

|

|

何が起こった?

バスティーユ襲撃

1789年7月14日、パリの人たちがバスティーユっていう牢屋を襲ったんです。ただの建物じゃなくて、これは王様の権力を象徴するような場所。だからこそ、この事件は「革命が始まったぞ!」っていう合図みたいな出来事になりました。

この襲撃によって、王様の威厳はガタガタに崩れちゃいます。そして何より大きかったのは、民衆が「もう我慢しない!旧体制には逆らうぞ!」っていう姿勢をはっきり見せたこと。バスティーユ襲撃は、まさにその決意が形になった瞬間だったんです。

バスティーユ襲撃/ジャン=ピエール・ウエル作

フランス革命の号砲となったバスティーユ牢獄襲撃事件を描いた絵画。中央には牢獄司令官を務めたド・ローネーが連行される姿が描かれている。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

王政の廃止と共和政の樹立

1792年になると、ついにルイ16世は王様の座を追われてしまいます。そしてフランスは、王様のいない共和政という新しいかたちへと進んでいきました。

そのあと、ルイ16世と王妃のマリー・アントワネット(1755─1793)は、ふたりともギロチンで処刑されてしまいます。この出来事は、「王様って特別な存在だよね」という考え方が、もう通用しなくなったことをはっきり示す出来事でした。王権の時代は、ここで終わりを告げたんです。

マリーアントワネットの処刑への道

1794年、革命の混乱の中で処刑場へと連れて行かれるマリーアントワネットを描いた作品。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

ロベスピエールと恐怖政治

革命が進む中で、だんだんと混乱が激しくなっていきました。中でもロベスピエールが率いるジャコバン派が権力を握った時期は、とくに厳しい体制がしかれたんです。

この時代は「恐怖政治」って呼ばれていて、ちょっとでも反対の声を上げた人は次々と処刑されてしまいました。街の空気はピリピリしていて、国内はまさに大混乱。でも実は、この恐怖政治も革命を一気に前へ進めるためには必要だったとも言われています。痛みをともなう大改革だったんですね。

ジャンヌとヴィルジニーの救出

1888年、ジョハン・ネポムク・シェーンベルクによる挿絵。フランス革命中の恐怖政治時期、虐殺から救われた二人の女性の物語を描く。この時期はフランス革命後の政治的混乱と暴力が極まった時代である。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

|

|

|

何を遺した?

人権宣言と近代民主主義の基盤

フランス革命の中で生まれたのが、「人および市民の権利宣言」という大切な文書です。ここには、「人はみんな平等で自由な存在なんだよ」という考え方や、言論の自由・財産の権利など、基本的人権の考え方がしっかりと書かれています。

この宣言は、その後のフランスの憲法づくりにとどまらず、世界中の人権運動や民主主義の発展にも強い影響を与えていきました。まさに人類の歴史の中でも、とっても大きなターニングポイントになった出来事だったんです。

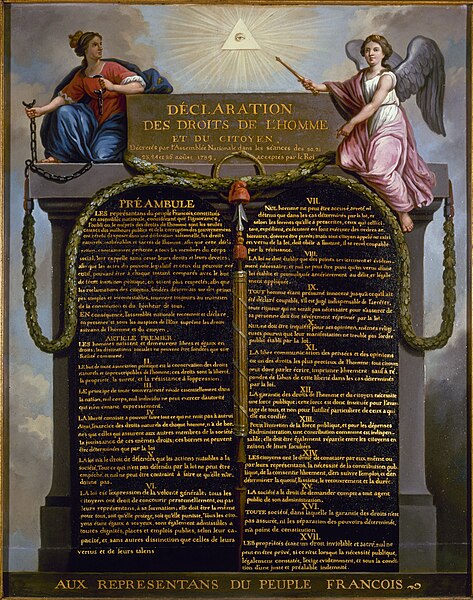

『人間と市民の権利の宣言』/1789年

フランス革命の中心的な成果であるこの文書は、人間の普遍的な権利を宣言し、近代民主主義の基礎を形成、法体系の発展に大きな影響を与えた。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

ナポレオンの登場

革命のゴタゴタをおさめたのが、若き軍人ナポレオン・ボナパルト(1769─1821)でした。彼は力強いリーダーシップで国内をまとめあげ、法律や行政のしくみも次々に整えていきます。

中でも有名なのが、あのナポレオン法典。これはフランスだけじゃなく、ヨーロッパ各地に「革命の考え方」を伝えるきっかけにもなりました。つまりナポレオンの活躍そのものが、フランス革命のもうひとつの成果だったともいえるんですね。

ナポレオン・アルプス越え、ジャック=ルイ・ダヴィッド作

軍人としてのナポレオンの強力なリーダーシップと戦略的才能を象徴する肖像画。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

旧体制の終焉と世界的影響

フランス革命が起こると、その衝撃はフランスの中だけにとどまらず、周りの国々にもどんどん広がっていきました。とくに、君主制の国々は「うちでも同じことが起きるんじゃ…?」とざわつき始めたんです。

この革命をきっかけに、ヨーロッパ全体で民主化の動きが生まれましたし、「もう封建制度は古いよね」という流れも加速していきます。フランス革命は、単なるひとつの国の出来事じゃなく、世界中の社会改革にとっての「お手本」みたいな存在になっていったんです。

日本の明治維新にも、じつはフランス革命の影響がちらっと見え隠れしています。もちろん時代も場所もぜんぜん違うんですが、「古い体制を壊して、新しい国づくりをするぞ!」という大きな流れには、どこか通じるものがあったんですね。

特に、法制度や近代的な軍のしくみなんかは、フランスをお手本にした部分も多かったんです。つまり、明治の人たちもフランス革命のあとに広まった考え方や制度に注目して、「日本も変わらなきゃ!」と背中を押されたわけですね。

1848年革命期のベルリンにおけるバリケード戦

1848年3月、革命終息後の反動体制「ウィーン体制」に対する反発がドイツ各地で高まり、民衆がバリケードで立ち向かった様子を描いた絵画。

(出典:Creative Commons Public Domainより)

以上、フランス革命についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- アンシャン・レジームの不平等が背景

- バスティーユ襲撃や恐怖政治などの重要な出来事

- 民主主義や人権思想の基盤を形成

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「フランス革命は近代民主主義の礎を築いた世界史の重要な転換点である。」という点を抑えておきましょう!

当サイトではフランス革命に関する一問一答を広くとりまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は是非参考にしてみてくださいね!

|

|

|